导言:

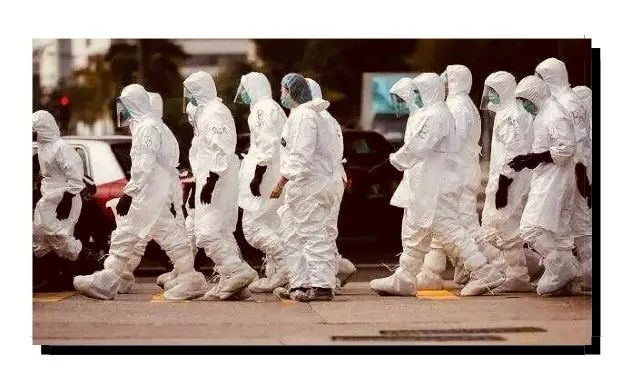

2020年初,新冠肺炎席卷全球。截至目前,各国均采用了各类防疫手段,防止疫情扩散。而这些防疫措施或多或少均对正常经济秩序造成一定冲击。2020年3月12日,世界卫生组织正式宣布新冠肺炎已在全世界范围内爆发,形成全球疫情。此后,美股继3月9日暴跌之后,再次大幅下滑。疫情本身和受疫情影响所带来的经济震荡会对企业运营造成哪些影响,这些影响是否会长期持续,是值得各界密切关注的重要问题。

就中国而言,国内疫情发生后,中国政府采取了各类行政措施,从各个方面防止了疫情的大规模扩散。同时,为了配合这些行政措施的顺利实施,各省、自治区和直辖市人民法院也纷纷出台司法指引,对疫情期间发生合同履行不能后果的处理方法进行了指导,特别是,对本次新冠疫情是否能构成不可抗力或情势变更进行了相关解释。但可以预计,随着疫情在全球的大规模爆发,不仅仅国内相关合同的履行会受到严重影响,更多的跨国贸易也会同样严重受阻,全球整体经济进一步下滑不可避免,金融危机近在咫尺。

面对如此危机,相关企业应如何预防风险、应对可能出现的法律问题,做好准备,如何在争议发生后采取最佳措施维护自身利益,将日益成为工作的重中之重。

企业要维护自身权益,首先需要了解法律层面对目前全球性各种危机的法律定位,以及在不同情况下企业能获得的救济途径。新冠疫情是否不可抗力?美股暴跌造成的经济影响是否情势变更?这些问题均需仔细研究。

为协助中国企业维护自身权益,我们审阅了中国法下与“不可抗力”和“情势变更”相关的数百份案例,精心准备了三期内容,将分别对以下内容进行简介:

1. 中国法下的“不可抗力”:包括法律定义、构成要件、司法审查标准、举证责任、不可抗力成立的相应法律后果和企业应重点关注的问题;

2. 中国法下的“情势变更”:包括法律定义、构成要件、司法审查标准、典型情况、提出情势变更主张需要注意的程序问题和法律后果,以及中国法下不可抗力和情势变更和《联合国国际货物销售公约》下类似规定的异同;

3. 商业风险、不可抗力和情势变更的区分、近期各地法院对于新冠肺炎相关问题的指导意见的解读和实践中需要注意的问题。

我们希望这三期内容能协助企业更好地理解相关法律规定,对照自身问题有针对性地进行防范、补漏,以期未雨绸缪、防患于未然。

在以下第一期内容中,我们将全面介绍中国法下的不可抗力。

简论中国法下的不可抗力和情势变更(一)

一、不可抗力定义

中国法下不可抗力的定义可参见《中华人民共和国民法总则》第一百八十条:

“因不可抗力不能履行民事义务的,不承担民事责任。法律另有规定的,依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。”

此外,《中华人民共和国合同法》第一百十七条也对不可抗力作出了规定:

“因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。”

因此,中国法下的不可抗力概括而言是指当事人所不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

由上述条文亦可知,中国法律本身并未对能构成不可抗力的具体情形作出列举式规定。因此,在实践中,法院将根据不可抗力的法律要件,针对个案,对具体事件是否属于不可抗力作出认定。

二、不可抗力的构成要件和司法判定标准

根据前述法律定义,不可抗力的构成要件主要有三个:一,应为客观情况;二,该情况不能为当事人所预见;三,该情况不能为当事人所避免和克服。

(一) 客观情况

根据我们对相关判例的梳理,法院认可的属于不可抗力的客观情况主要可总结为三类:自然灾害、政府行为和社会异常事件。

1. 自然灾害

司法实践所认可的自然灾害包含台风、地震、火山爆发等,也包括类似本次新冠肺炎病毒和非典的传染病疫情。

例如2003年“非典”疫情发生时,最高院下发了《最高人民法院关于在防治传染性非典型肺炎期间依法做好人民法院相关审判、执行工作的通知》(法[2003]72号),北京市二中院课题组也拟定了《正确处理“非典”疫情构成不可抗力免责事由案件》。这两份司法文件中有类似规定,“这种异常的事件,至少在目前,是人类无法预见、不可避免、不能克服的客观存在,其性质属于法律上规定的不可抗力事件,是一种自然灾害”。

最高院的相关案例也认可包括“非典疫情”、“强地闪”等在内的自然灾害,如影响了合同的履行(如对销售合同、保险合同履行的影响),属于不可抗力。

2. 政府行为

在相关案例中,政府行为是最常见的被认定可构成不可抗力的客观情形。但需要关注的是,政府行为的强制程度(而非政府的行政级别)是构成不可抗力的关键因素。政府行为的强制程度需要使得当事人除了服从别无选择才能构成不可抗力。

例如:在湖北水调歌头饮食文化发展有限公司、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处洪山村村民委员会房屋租赁合同纠纷案中,法院认为,虽然武汉市政府在进行拆迁时出台过意见,表明城中村改造“要认真听取村民意见、反映村民意愿”,但“由于当事人洪山村委会的意见并不能改变政府的征收及拆迁行为,有关征收及拆迁行为仍是由政府决定并付诸实施的强制行为”,故最高院仍然认为该等征收及拆迁行为属于不可抗力。

3. 社会异常事件

案例中可总结的“社会异常事件”主要指一些阻碍合同履行的偶发事件,如战争、军事冲突、罢工、骚乱等。

4. 当事人合同约定

除上述之外,如当事人合同中对可构成不可抗力的事件有具体约定,则法院通常尊重当事人约定,并认可相关事件属于不可抗力的范畴。根据相关案例,当事人所约定的行政强制停产、军队政策重大调整等,均可属于不可抗力事件。

值得关注的是,虽然上述所例举的客观情况曾被生效判决认定为不可抗力,但并非所有上述客观情况均可属于不可抗力,客观情况只有在满足特定条件,即不可预见、不可避免和不可克服的情况下才属于不可抗力。下文详述。

5. 不属于不可抗力的事件

值得注意的是,虽然本次新冠疫情可能被法院认定为不可抗力,但类似美股暴跌之类对经济运行和合同履行可能存在影响的事件却并不属于不可抗力范畴。根据相关司法解释和案例显示,可能会影响合同履行的价格涨跌、供求关系变化等事实,属于可预见的商业风险,既不属于不可抗力,也不属于情势变更。

关于不可抗力、情势变更和商业风险之间的关系,我们将在第三期内容中详细介绍。

(二)不能预见

(1) 预见主体

在判断何为“不能预见”的客观事件之前,首先需要考虑的是不可抗力的预见主体,即不可预见是“当事人主观不能预见”还是“客观第三人不能预见”;如是后者,是“一般客观当事人不能预见”还是“具有同等资质客观第三人不能预见”。

根据我们对相关案例的理解,大多数判例均采纳同等资质客观第三人不能预见标准。

例如:

-

在吉安恒康航运有限公司航次租船合同纠纷案中,最高院指出“原判决认为吉安公司作为专业运输公司,在从事沿海航线运输时应关注相关航行海域天气状况,在此次台风已经有所预报的情况下,未支持吉安公司关于不可抗力的主张,并无不当”。

-

在哈尔滨新一房地产开发有限责任公司、哈尔滨工业资产经营有限责任公司合同纠纷案中,最高院认为“工业公司作为市国资委授权对国有资产资本运营和管理及国有产权管理等职能的单位,对国有企业资产转让的审批及交易程序应该清楚,对在没有按照国有资产法等规定办理转让交易审批手续前即签订《资产转让协议》的情形下,其能否按照协议约定履行交付标的物给新一公司的义务存在着可能因资产及土地转让审批等原因导致的不确定性应该具有预见性”。

在罕见的个别判例中,最高院根据个案情况认为,该案中第三人的判断标准不采用同等资质的第三人,而应当采用一般第三人标准。

值得注意的是,在上述案件中,在进一步确定“不能避免和不能克服”的要件时,最高院仍然采取了具有同等资质的第三人标准。由此可见,法院在判定要件是否成立时,通常结合个案情况予以判定,也并不排除为实现实体公正而灵活变化标准的可能性。

(2) 不能预见的时间点

明确了不能预见的判断标准,还需要进一步明确不能预见的时间点,即“何时不能预见”属于法律认可的不能预见,是合同签订时,还是义务履行前?

就此问题,相关案例的判定标准较为统一,即不可抗力的不能预见时间应为合同订立时双方不能预见。例如在湖南顺天建设集团有限公司、益阳市资阳商贸投资开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案中,最高院指出“不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,对于工程项目中的村民阻工并非双方订立合同时不能预见之情况,不属于不可抗力”。

在此,需要特别关注的是,在认定“不能预见”时,法院通常会将不能预见的时间点和内容结合,特别关注订立合同时已经出台或者公布的与当事人履约相关的信息,尤其是政府部门公布的相关信息。即,如在合同订立时,如相关情况政府已经发布相关情况并预警,则不论当事人是否看到,法院均认为当事人应当预见。

(三) 不能避免和克服

1. 不能避免和克服的主体和时间点

在该要件下,不能克服和避免的主体,与不可预见要件一致,即法院采取 “客观第三人不能避免和克服”的要件标准。而判断不能避免和克服的时间点,则既包含合同订立当时,也包含合同履行过程中。

2. 如何认定不能避免和克服

值得关注的是,在司法实践中,曾经出现法院将“不能避免”和“不能克服”作为两种情况分开进行认定的先例。但最高院的相关案例并没有出现类似的区分。因此,该区分认定方法是否作为普遍适用的标准有待进一步观察。

但无论是否将本要件分开进行处理,法院在认定“不能避免和克服”时,均着重关注两点,一是客观情况的强制程度,二是遭遇不可抗力一方是否采取了足够合理的应对措施。

就客观情况的强制程度而言,通常指构成不可抗力的客观情况是否能为当事人所控制。例如,具有强制效力的政府行为不能为当事人所控制,属于法院能认可的“不能避免和克服”情况。

而就是否采取了足够合理的应对措施,是指当事人在不可抗力发生后,是否尽其合理努力消除影响。如当事人采取合理努力能消除影响,则也说明客观情况的强制程度不够。只有合理努力仍无法消除影响的情况,才构成“不能避免和克服”的情况。例如在中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司诉海口港集装箱码头有限公司港口货物保管合同纠纷案中,最高院指出“根据一审法院认定的事实,海口市潮水位高达3.83米,在海口市大面积内涝积水的情况下,海口集装箱公司码头集装箱堆场被淹没在所难免。海口集装箱公司堆场呈平面结构且面积达到28万m2,采用堆放沙包等防水措施并不现实,即使采取上述措施,海水仍可通过排水管道以及市内河渠等涌进集装箱堆场,因此,本案台风引起的海水倒灌实属不能避免。原审判决结合当时的主客观情况,认为海口集装箱公司已经尽到了合理的注意义务并采取最大努力,仍不能避免客观情况的发生并克服由此造成的损害后果,并无不当”。

三、不可抗力发生后的通知义务和举证义务

《中华人民共和国合同法》第一百十八条规定“当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明”。

据此,如当事人希望在不可抗力发生后免责,依法有通知对方和提供证明的义务,而该义务是获得免责的前提条件。

1. 通知义务

提及通知义务,则必然有“应何时通知”的问题需要解决。

司法实践中,如果合同对于不可抗力发生后的通知期有约定,则法院通常认定当事人只要在合同约定的期限内进行通知即可。但如合同内无通知期的约定,则法院通常根据个案情况灵活认定当事人是否“及时通知”。

例如有法院认为不可抗力发生后三个多月未通知对方属于未及时通知的情况,也有法院认为当事人知悉客观情况发生后两年后再通知,属于及时通知的情况。我们所审阅的大多数案例显示,法院对于通知义务的履行要求还是较为宽松的,除非当事人完全无证据证明其尽到通知义务或者对方当事人已多次催促履约当事人才发出通知,否则法院通常认为通知义务已经完成。

2. 提供证明义务

《合同法》第一百十八条要求受到不可抗力影响的一方提供证明文件,其立法意图是便于双方固定不可抗力事件发生的事实。相关司法判例并没有对于不可抗力证明应具备的形式和内容作出统一规定,但是这些案例表明,证明文件最少需要准确说明不可抗力的内容和对当事人履行义务产生的影响。

新冠肺炎疫情发生后,全国人大常委会法工委发言人明确指出,新冠疫情属于不可抗力。此后,各地政府也纷纷出台文件明示疫情为不可抗力,比如江苏省住建厅2020年1月28日在《省住房城乡建设厅关于进一步加强疫情防控期间住房城乡建设领域相关工作的通知》中明确规定“要告知各在建工地参建各方,因疫情防控导致的建设工期延误,属于合同约定中的不可抗力情形,建设单位应将合同约定的工期顺延,防止后期抢工期、赶进度带来生产安全风险”。贸促会也明确表示愿为有关当事人协助提供不可抗力证明。

对此,我们认为,当事人确实可以考虑利用相关政府文件和贸促会的证明文件作为合同法一百八十条下的证明文件,但这些证明文件并不一定完全能构成符合个案要求的证明文件。具体个案需要何种类型的证明文件,还是需要结合案件具体情况来分析。

四、 不可抗力成立的法律后果

根据前文所列法律规定,不可抗力成立的后果有两种:一是责任完全免除,二是责任部分免除。同时,在责任完全免除的情况下,当事人可依法获得合同解除权,其依据为《合同法》第九十四条。

值得关注的是,不可抗力免责具有前提条件,并非不可抗力一旦发生便产生直接免责效果。此外,不可抗力免责与不可抗力成立获得解除权也并非同一概念,实践中不能混淆。

(一) 不可抗力免责

不可抗力的免责有三个构成要件,且均需主张不可抗力免责的一方证明:第一,存在不可抗力;第二,有损害发生;第三,不可抗力与产生的损害之间有因果关系。另外,值得注意的是,免责分为部分免责和全部免责,如果是多因一果的相关情况,则可能仅会产生部分免责的效果。同时,在侵权法领域,不可抗力发生后,可能会产生“责任分担”而非一方免责的法律后果。由于该问题较为复杂,在此不作进一步论述。

是否存在不可抗力前文已经有论述,就我们所审阅的案例来说,损害是否发生的问题也通常并不是案件争议焦点。相关案例中的争议焦点主要集中在因果关系方面。需要关注的法律问题主要有:

(1) 虽然相关事件可能构成不可抗力,但是如果损害的发生和相关事件之间不存在因果关系,则不能发生免责的效果;

(2) 如果客观情况确实属于不可抗力事件,损害与不可抗力之间也存在因果关系,但损害结果发生系一方违约致使合同履行延期,在延期期间遭遇不可抗力从而发生损害,则违约致使延期该方不得主张不可抗力免责。就该问题的处理,相关案例基本均遵守了《合同法》第一百十七条的法定要求;

(3) 需要特别关注的是,一般情况下金钱给付义务不受不可抗力影响,因此法院通常不会认定金钱给付义务和不可抗力导致损害之间的因果关系。即金钱给付义务通常不能因不可抗力而免责。该原则一方面在司法实践中已为多个案例所确认,另一方面在本次新冠肺炎疫情发生后,也通过多个高级人民法院的司法指导意见得到进一步确认。我们会在本系列文章的第三期再进一步介绍和分析这个问题。

(二) 因不可抗力而获合同解除权

不可抗力的第二种后果是当事人获得合同的解除权,其法律依据是《合同法》第九十四条第一项:“有下列情形之一的,当事人可以解除合同:(一)因不可抗力致使不能实现合同目的…”。

根据上条,基于不可抗力产生的解除权有两个构成要件,其证明责任均在主张解除的一方:一是存在不可抗力,二是不可抗力的存在致使合同目的无法实现。根据我们对相关裁判案例的梳理,相关案例下主要的争议焦点在合同目的是否已经无法实现方面。在讨论“合同目的是否无法实现”时,法院主要关注合同订目的、合同继续履行的现实可能性等。

此外,如合同目的确实无法实现,按照《合同法》第九十五条的规定,主张受不可抗力影响的一方当事人应当及时行使合同解除权。如企业未能及时行使合同解除权,不排除解除权后续消灭的可能性。

五、企业应获得的启迪

根据前述司法实践惯例所提示的问题,我们认为相关企业应在以下方面予以关注:

1. 合同条款拟定

合同条款拟定时应尽量例举企业经营可能受到影响的不可抗力事件,这样在相关风险发生后,会增加法院认定事件构成不可抗力的可能性。

此外,合同中可考虑对不可抗力发生后的通知时间和证明文件类型作出约定,减少不确定因素。

2. 通知和举证义务

目前阶段,如企业已签订的合同受相关事件影响不能履行或履行困难,则企业应及时书面通知相对方,说明不可抗力发生的情况以及合同受阻的程度,并尽早至有关部门(例如贸促会)获取证明文件。

3. 及时行使解除权

由于不可抗力的延续时间有限,在不可抗力发生后,如企业判断合同目的已无法实现需要解除合同,则应及时通过书面方式行使解除权。

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。

汇仲律师事务所的网址为:

www.huizhonglaw.com

汇仲律师事务所的微信公众号为:

huizhonglawfirm

欢迎关注及浏览