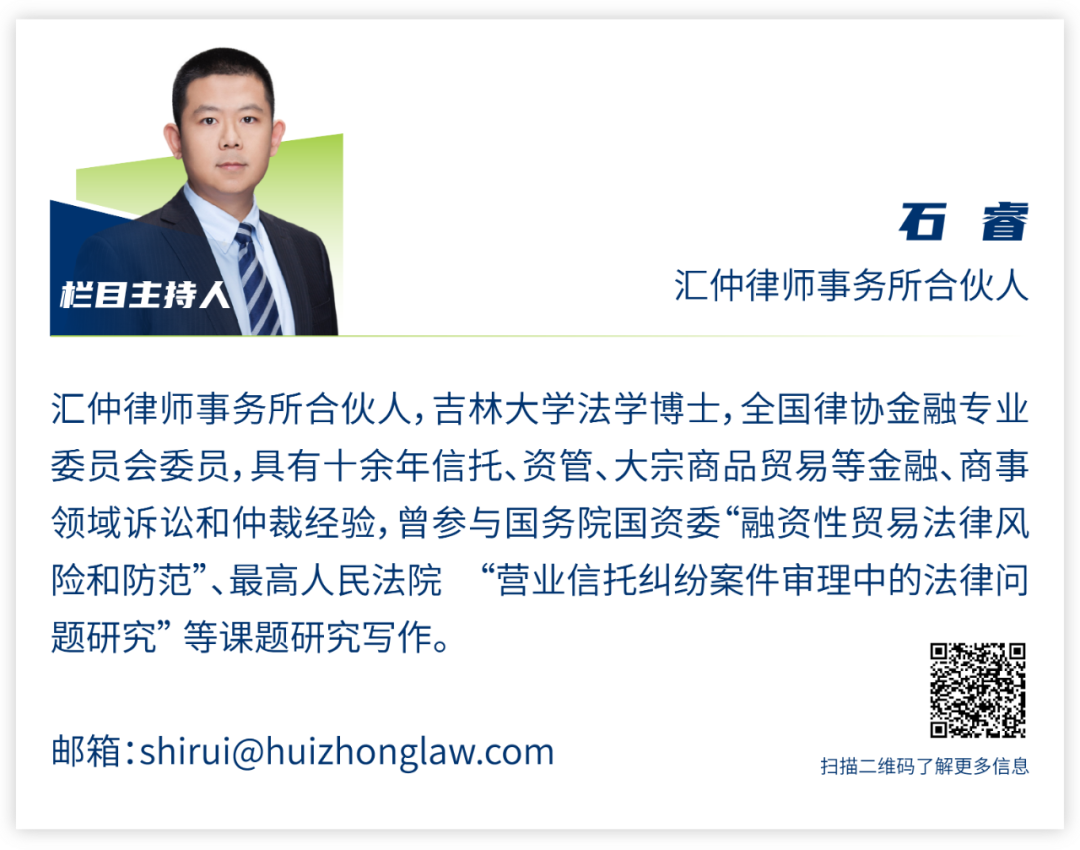

文|石睿,汇仲律师事务所合伙人

2018年,甲公司认购A信托管理的信托计划份额(信托文件未限制受益权转让)。2019年,甲公司与B信托签署信托受益权转让协议,约定以其认购信托份额的本金作价转让信托受益权。问:转让协议是否有效?

观点

根据笔者观察,《指导意见》实施后,关于第三方金融机构受让信托受益权行为的效力,实务中主要有以下观点:

观点一,协议有效。理由是:根据《信托法》第四十八条,除非信托文件有限制性规定,受益人有权转让信托受益权。设例中,甲公司向B信托转让信托受益权,是独立于信托法律关系的商事行为,不适用《指导意见》第十三条二款,也不违反法律行政法规的效力性强制性规定,故转让协议有效。

观点二,协议无效。理由是:根据《指导意见》第十三条二款,金融机构不得为非标资管产品提供代为承担风险的承诺。设例中,甲公司以认购信托份额的本金作价转让信托受益权,形式上是独立商事行为,实质上是转嫁投资风险,B信托通过受让信托受益权为甲公司的投资提供隐形担保,损害了金融秩序,故转让协议无效。

观点三,协议效力需依据“新老划断”原则判断。理由是:《指导意见》规定了过渡期内差别对待的原则。设例中,B信托实质承担了甲公司的投资风险,且转让协议签署于过渡期内,故应审查相关产品性质,属于新产品则转让协议无效,属于老产品则转让协议有效。

根据当前司法政策和裁判倾向,《指导意见》虽然不属于法律或行政法规,但可通过《民法典》第一百五十三条影响民事法律行为效力。本文也以此为前提,从主体、行为、时间三方面分析第十三条二款的适用场景。

1.是否适用于第三方金融机构?

在《指导意见》第十三条二款的文本中,主语“金融机构”并未附加任何限定,有观点因此认为该条款适用于所有金融机构,包括资管产品的发行人和管理人,也包括第三方金融机构。

但也有观点认为,第三方金融机构不是第十三条二款的适用对象,该条款只针对资管产品的发行人和管理人,理由如下:

第一,从条文逻辑来看,第十三条是规制金融机构内部管理,不涉及第三方金融机构。

第十三条共有三款,第一款规定“主营业务不包括资产管理业务的金融机构应当设立具有独立法人地位的资产管理子公司开展资产管理业务,强化法人风险隔离,暂不具备条件的可以设立专门的资产管理业务经营部门开展业务”,第三款规定“金融机构开展资产管理业务,应当确保资产管理业务与其他业务相分离。资产管理产品与其代销的金融产品相分离,资产管理产品之间相分离,资产管理业务操作与其他业务操作相分离”。前者是要求金融机构内部主营业务与资产管理业务的运营实体隔离,后者是要求金融机构内部产品及业务操作分离。两者都是针对内部管理制度,不涉及第三方金融机构,故将第二款的适用对象限制在金融机构内部,更符合条文逻辑。

第二,从条文目的来看,第十三条二款是禁止金融机构刚性兑付,不涉及第三方金融机构。

适用对象不同,会影响条文功能。第十三条二款如适用于所有金融机构,其目的应是禁止金融机构承担一切非标资管产品的投资风险;如仅适用于资管产品的发行人和管理人,其目的应是禁止金融机构承担其自己发行或管理的非标资管产品的投资风险,也就是禁止刚性兑付。后一种观点似乎更具有合理性。因为投资风险是资管产品的固有风险,禁止金融机构承担非标资管产品的投资风险,就意味着禁止其以包括认购和受让在内的一切方式取得非标资管产品,这与金融政策及资管行业实际情况并不相符。

就金融政策而言,金融机构投资非标产品并不是绝对禁止的。例如,2018年 人民银行《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》第一条“按照《指导意见》第十条的规定,公募资产管理产品除主要投资标准化债权类资产和上市交易的股票,还可以适当投资非标准化债权类资产”,2018年银保监会《商业银行理财业务监督管理办法》第三十九条“商业银行理财产品投资于非标准化债权类资产的,应当符合以下要求……”,2019年银保监会《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》第四条“保险资金投资的集合资金信托,基础资产限于非标准化债权资产、非上市权益类资产以及银保监会认可的其他资产,投资方向应当符合国家宏观政策、产业政策和监管政策”,2020年银保监会《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》第十七条“资金信托直接或者间接投资于非标准化债权类资产的,应当为封闭式资金信托”,2023年证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第三十八条“资产管理计划可以投资于以下资产……非标准化债权类资产、股权类资产、期货和衍生品类资产”,2023年银保监会《关于规范信托公司信托业务分类的通知》第二条二项“资产管理信托依据《指导意见》规定,分为固定收益类信托计划、权益类信托计划、商品及金融衍生品类信托计划和混合类信托计划共4个业务品种”等等。

至于资管行业的实际情况,虽然主管部门不断加强对非标产品的监督管理,但其占比仍然巨大,将第十三条二款的功能理解为禁止金融机构承担其运营非标产品的投资风险,也就是禁止刚性兑付,更为合理,否则就违背了《指导意见》缓释金融风险的整体思路。

第三,从相似规范的沿革来看,第十三条二款应是规制金融机构自身的行为,不涉及第三方金融机构。

第十三条二款的表述是,禁止金融机构“提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、回购等代为承担风险的承诺”。采用相似表述的规范有:2013年银监会《关于规范商业银行理财业务投资运作有关问题的通知》(已废止)第八条“商业银行不得为非标准化债权资产或股权性资产融资提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺”,2018年银保监会《商业银行理财业务监督管理办法》第四十九条“商业银行不得用自有资金购买本行发行的理财产品,不得为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺”,2018年银保监会《商业银行理财子公司管理办法》第三十三条“银行理财子公司银行理财子公司应当确保理财业务与自营业务相分离……银行理财子公司不得为理财产品投资的非标准化债权类资产或权益类资产提供任何直接或间接、显性或隐性的担保或回购承诺”,2021年证监会《理财公司理财产品流动性风险管理办法(征求意见稿)》第四条“理财公司本公司理财产品之间、理财产品与其自有资金之间不得相互进行融资,理财公司及其关联方不得为理财产品提供任何直接或间接、显性或隐性担保”。上述金融主管部门制定的规范性文件或草案,尤其是《指导意见》实施后发布的,多数是明确规制金融机构自身的行为,考虑到金融政策在较短时间内的稳定性和延续性,第十三条二款也应当采取相同理解。

2.是否适用于交易行为?

就设例而言,如果第十三条二款仅适用于资管产品发行人和管理人,则转让协议当然有效;但如果还适用于第三方金融机构,则需进一步分析转让协议是否属于该条款规制的行为,这种分析通常会从“行为对象”和“行为方式”两个角度入手。

从行为对象来看,第十三条二款禁止金融机构提供“代为承担风险的承诺”, 那么“代为”是指代替谁?“承诺”又是向谁作出?有观点认为,是金融机构代替底层资产债务人,向资管产品(体现为资管产品管理者)作出承诺。也有观点认为,是金融机构代替资管产品(体现为资管产品管理人),向投资人作出承诺。前者是针对资产端,后者是针对资金端。两种观点看似不同,但规制效果差别不大。因为无论是针对资产端还是资金端,最终都是为了转移投资人风险。尤其在TOT、FOT等结构中,资金端与资产端都是相对而言的,并无区别对待的必要。

从行为方式来看,第十三条二款禁止金融机构“提供任何直接或间接、显性或隐性的担保、回购等……承诺”。有观点认为,行为方式仅限于提供担保或类担保承诺,理由是:无论担保还是回购,都与主合同关系极为密切,其中担保具有从属性,回购也是以主合同法律关系存在为前提,十三条二款以担保和回购为例,表明其规制的行为方式应当具有相同特点,不应包括具有独立商业和法律价值的交易行为。也有观点认为,行为方式包括承诺交易和承诺担保等一切转移投资风险的行为,理由是该条款使用“直接或间接”“显性或隐形”的表述,目的就是为了尽可能全面描述一切导致投资风险转移的行为,避免遗漏,所以不应局限于担保或类担保,还应包括交易行为。类似分歧在2019年《民商事审判工作会议纪要》第六十六条、第八十九条和2021年《民法典担保制度解释》第三十六条的讨论中也曾出现过。主流观点认为,行为的性质和功能是两个问题。在分析行为性质时,不能因为其具有增信或风险转移功能,就无视其他功能,甚至无视行为人的真实意思。在设例中,B公司受让信托受益权确实会导致投资风险转移,但这并不是其唯一功能,甚至不是主要功能,不应当以此否认转让协议效力,进而否认交易背后的商业考量。

3.如何适用“新老划断”原则?

《指导意见》第二十九条规定了过渡期内“新老划断”原则,第三十一条又明确了该意见不具有溯及力,因此主流观点认为第十三条二款的适用在时间上可分为三个区间,即,《指导意见》实施前不适用,过渡期内区别适用,过渡期后完全适用。

有观点认为,《指导意见》在特定情况下具有溯及力。就设例而言,即使转让协议签署于《指导意见》实施前,只要其履行时间在后,且A信托、B信托在过渡期内未按照《指导意见》要求采取整改措施,转让协议应认定为无效。此观点有待商榷,理由有三:一是根据《民法典》第一百三十六条和一百四十三条规定,判断民事法律行为的效力,只能依据该行为作出时的主体和主观条件以及当时有效的法律和行政法规,所谓“不整改则无效”没有法律依据;二是《指导意见》第二十九条的整改要求是针对过渡期内发行老产品,不影响《指导意见》实施前已签署的转让协议;三是证明转让协议所涉标的与特定金融机构所采取整改措施的对应关系难度极大,不具有可操作性。

有观点认为,如果转让协议的签署和履行都发生在过渡期内,可不区分新老产品,均认定有效,理由是不会影响资管产品的整体规模。由于《指导意见》第二十九条并未区分新产品是否在过渡期内结束,这种观点是对条文做了限缩解释,没有法律依据,还可能产生监管漏洞,影响过渡期功能的发挥。

建议

如引言所述,本文的初衷是笔者看到不同法院对《指导意见》第十三条二款的适用场景存在分歧。这些分歧看似是关于条款文意,实质是对相关金融政策导向有不同理解。笔者的建议是:第一,明确第十三条二款规制的对象限于资管产品的发行人和管理人,不包括第三方金融机构;第二,明确第十三条二款规制的行为方式限于担保或类担保措施,不包括独立的交易行为;第三,明确第十三条二款不能影响《指导意见》实施前已作出的民事法律行为的效力(笔者原以为这是共识,但确实看到不同意见);第四,对于过渡期内的行为,尤其是过渡期内可以履行完毕的行为,建议考虑确认其效力。

-

江苏省国际信托有限责任公司、中国农业银行股份有限公司昆明分行合同纠纷案,(2017)最高法民终478号 -

山西欣如置业有限公司、山西阳曲农村商业银行股份有限公司金融借款合同纠纷案,(2019)最高法民终459号 -

南昌农村商业银行股份有限公司、内蒙古银行股份有限公司合同纠纷案,(2016)最高法民终215号,(2019)最高法民申1709号 -

北京星河世界集团有限公司与渤海国际信托股份有限公司金融借款合同纠纷案,(2020)最高法民终142号 -

北京恒帝隆房地产开发有限公司、深圳市思道科投资有限公司等金融借款合同纠纷案,(2020)最高法民终1298号 -

泰安银行股份有限公司、营口银行股份有限公司合同纠纷案,(2020)辽民终1015号,(2021)最高法民申2277号 -

富地长泰酒店投资管理有限公司、中国民生银行股份有限公司青岛分行金融借款合同纠纷案,(2021)最高法民申4519 -

中国银行股份有限公司绵阳分行与广汉积金投资有限公司、四川卓畅投资有限公司金融借款合同纠纷案,(2017)川民初116号 -

天津瑞祥斋食品商贸有限公司、天津耀君农业科技有限公司等与山西芮城农村商业银行股份有限公司借款合同纠纷案,(2019)晋民终329号 -

安信信托股份有限公司、湖南高速集团财务有限公司营业信托纠纷案,(2020)湘民终1598号 -

广州城启集团有限公司、北京阿博斯家具有限责任公司等金融借款合同纠纷案,(2021)鲁民终2218号 -

深圳平安汇富资产管理有限公司与上海国之杰投资发展有限公司合同纠纷案,(2019)沪74民初1250号 -

深圳市金色木棉资产管理有限公司、南京通院爱心发展基金会等证券投资基金交易纠纷案,(2020)粤03民终23158号