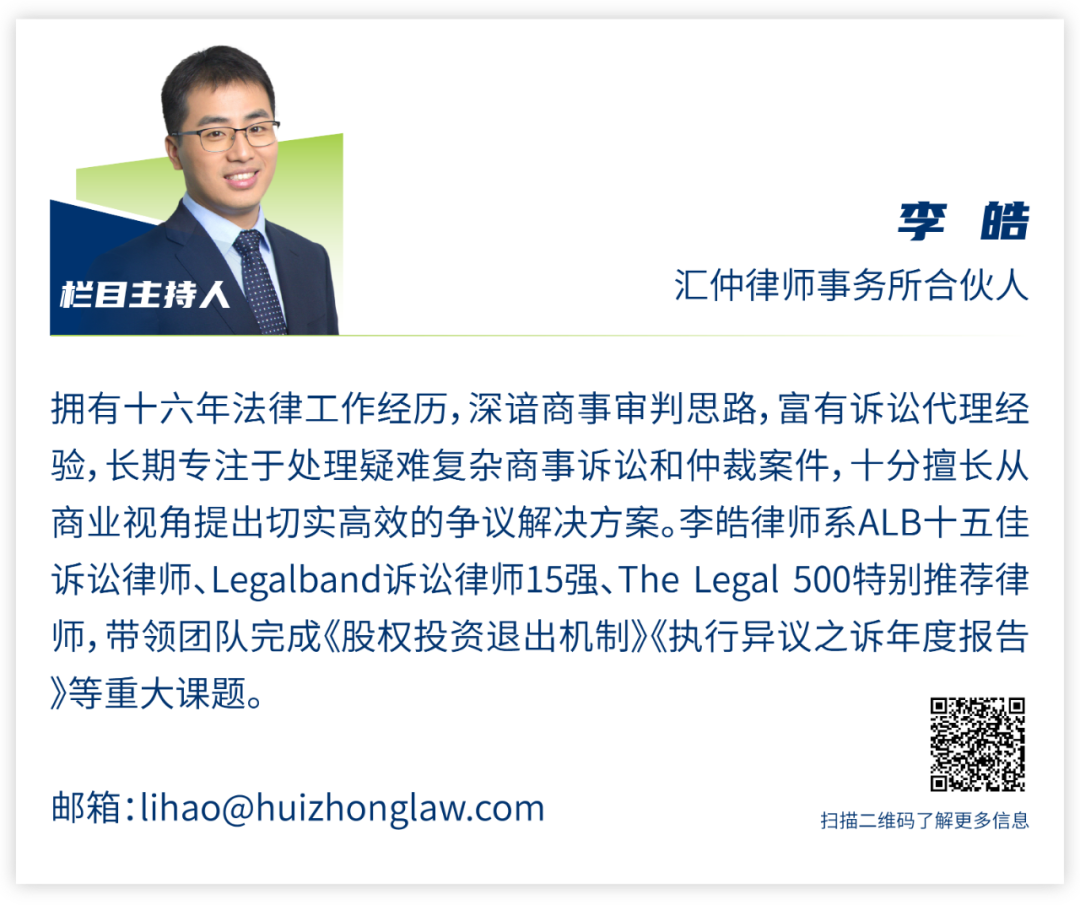

文|陈樱娥

汇仲律师事务所律师

目录

股权转让合同解除可能涉及的法律后果

总体而言,前述股权转让合同当事人可能主张损失或利益可分为三大类:第一,恢复原状类,包括返还股权、返还股权转让价款、返还分红等收益、支付资金占用费等;第二,补救措施类,如股权折价款项;第三,赔偿损失类,包括股权增值贬值、股权后续投入、缔约成本、实现权利费用等。下文对此进行分类讨论。

股权转让方在合同解除前无须支付资金占用费。司法实践中就股权转让价款利息的起算时点,存在一定争议。一种观点认为股权转让方应当自其实际收到款项之日起支付相应利息,因为股权转让合同解除具有溯及力,合同解除后应当视为合同从未订立,股权转让方占有的合同价款自始为无权占有。[5]另一种观点认为股权转让方应当自合同解除之日起支付相应利息,而合同解除之日需要在个案中具体认定,主要包括通知解除之日、起诉解除之日或者判决解除之日等,理由是股权转让合同解除并无溯及力,在合同确认解除之前,股权转让方基于合同有权占有转让价款,无须支付相应利息,而在合同确认解除之后,股权转让方的有权占有转为无权占有,应当开始计算相应利息。[6]对此,在股权转让合同解除无溯及力的观点项下,我们赞同第二种观点。即合同确定解除之前,无论是股权转让方对合同价款的占有还是股权受让方对股权的占有都属于有权占有,在此期间双方互不返还,也即股权转让方无须支付资金占用费,而股权受让方也不用返还分红等收益。

股权转让合同解除后的股权折价

对此,我们认为,在股权转让合同解除无溯及力的观点项下,无论是返还原物,还是作为返还原物替代方式的股权折价,均应致力于使当事人在合同解除时点取得股权或取得股权替代物。因此,股权折价应当以合同解除时股权的市场价值为准。不可否认的是,大多数有限责任公司股权的市场价值难以确认,从举证角度,在诉讼两造均未能对股权价值几何提出充分有效证据的情形下,考虑到股权转让合同作为一种事实,在一定程度上可以反应和体现出标的股权的经济价值,可参考合同约定的股权转让价格作为确定股权价值的依据。此外,股权折价数额确定后,就标的股权的增值或者贬值部分,当事人仍可通过损害赔偿路径,按照各方过错、原因力等对最终返还数额进行调整。

就股东赠与问题,鉴于股权转让方的赠与行为客观上提升了标的股权的每股价值,并且在股权转让方难以要求目标公司返还,我们认为,一定程度上股权受让方可要求股权转让方按照持股比例进行分担。

第二,关于各方当事人主张的具体损失或利益应当落入哪一类法律效果存在一定争议,特别是股权折价与赔偿损失二者之间并非泾渭分明,但无论是通过股权折价补偿还是通过损失赔偿,二者又能殊途同归,确保守约方相关利益。因此,重要的并非将某类损失或收益归位至某项合同解除法律效果,而是考察各方当事人对形成此类损失或收益的过错程度或原因力大小,进而灵活分配风险。

注释