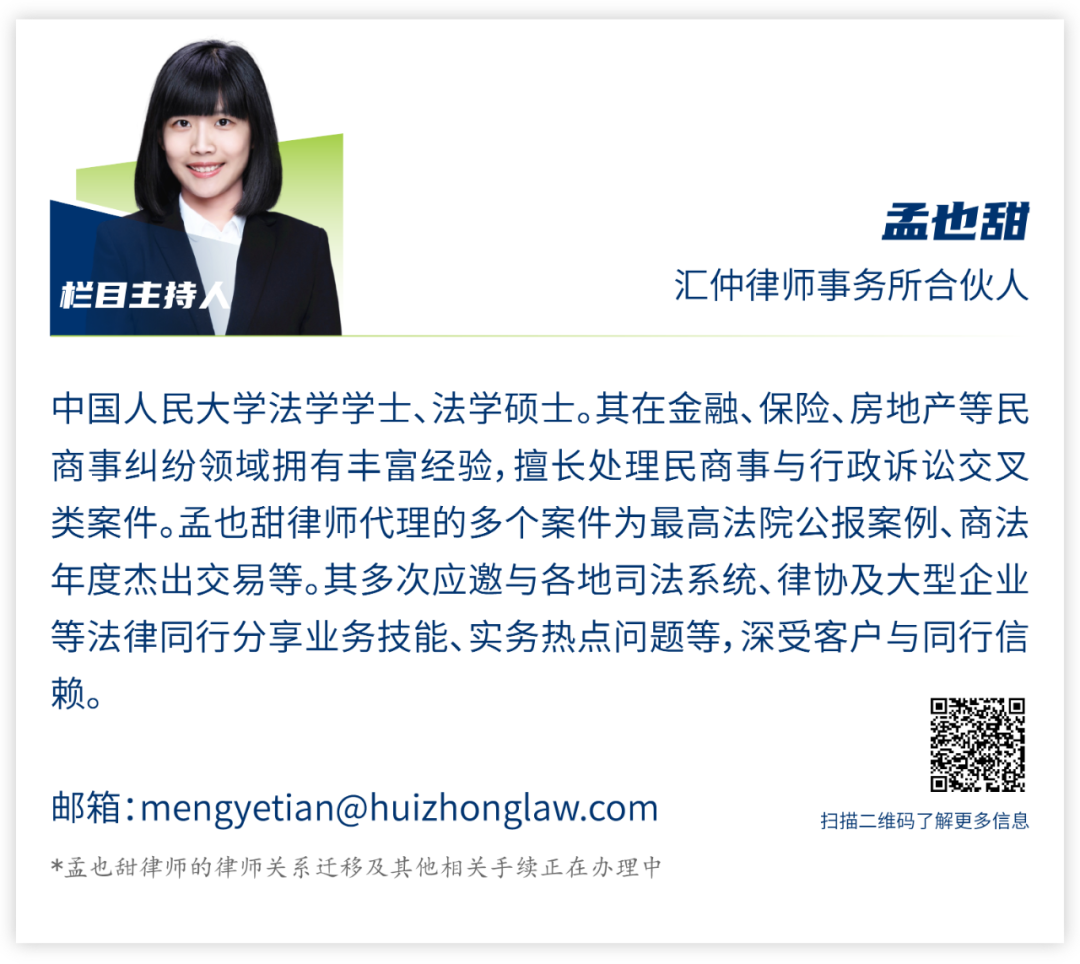

文|叶一丁

汇仲律师事务所律师

引言:近期,上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(下称“陆家嘴公司”)与江苏苏钢集团有限公司(下称“苏钢集团”)“百亿问题土地索赔”之争(下称“百亿索赔案”)引发热议。因关涉专业的环境检测问题,且系争土地可能存在污染迁移,该案最终走向如何尚待进一步观察,但作为因标的公司资产瑕疵引发的典型案例,其中涉及的股权转让交易问题值得深思。继上篇时评文章《股权转让纠纷中与第三方报告相关的争议》,本文将以百亿索赔案为导引,继续探讨股权转让纠纷中转让方的瑕疵担保责任。

为方便讨论,我们首先综合各方资料,对百亿索赔案的基本情况作如下梳理:[1]2016年,陆家嘴公司下属企业通过上海联合产权交易所受让取得苏钢集团持有的苏州绿岸房地产开发有限公司(下称“绿岸公司”)95%股权,绿岸公司名下的核心资产为苏地2008-G-6号土地(包括17幅子地块)。苏钢集团在挂牌时披露前述地块中非焦化区域基本未受到污染,焦化区域污染集中在4号地局部区域。

2023年8月,陆家嘴公司及其受让绿岸公司股权的下属企业,以“共同侵权”为由向江苏省高级人民法院提起诉讼,请求:(1)苏钢集团承担赔偿人民币10,043,925,260.35元(暂定)的侵权责任,(2)苏州市环境科学研究所、苏州市苏城环境科技有限责任公司、苏州国家高新技术产业开发管理委员会、苏州市自然资源和规划局就前述债务承担连带责任。

2023年11月4日,陆家嘴公司公告上述侵权诉讼案受理情况,引发社会关注。

2023年11月10日凌晨,苏钢集团发布情况说明,声称:(1)交易时已如实披露第三方机构关于土地污染的调查报告,并在资产评估报告中提示土地污染风险;(2)2019年陆家嘴公司方知悉2号地不符合环保要求,未依法完成土壤污染调查和修复治理即启动项目建设;(3)交易时披露报告明确指出“要严格控制开展造成地下水扰动的施工”“开挖前必须做好适当的防护措施,避免污染物扩散”,陆家嘴公司方没有按照要求建设地下水阻隔墙并采取其他防护措施,因扰动地下水、搬运土壤、施工作业不规范造成交叉污染、二次污染。

对于绿岸公司土地存在的污染问题,另有专业人员提出“不同时期检测结果不同,可能系因土壤污染检测标准发生变化、污染物限值加严”“焦化厂污染是疑难杂症,在江南地区的水文地质条件下,还需要特别注意污染迁移”。[2]

基于上述公开可查的背景信息,百亿索赔案主要涉及如下股权转让交易问题:(1)股权瑕疵的认定标准;(2)因投前检测评估报告失实,第三方专业机构应当承担的责任;(3)因交易前隐瞒标的公司资产状况,或因政策、检测评估标准变化等导致标的资产不符合约定条件,股权转让方应当承担的责任;(4)因投前尽调不到位、投后管理不当,股权受让方应当自行承担的损失。

补充说明的是,在标的公司资产瑕疵引发的案件中,股权受让方通常采取的争议解决策略是基于股权转让合同向转让方主张违约赔偿,或以重大误解[最高法院(2017)最高法民申1305号]、欺诈[最高法院(2018)最高法民申993号]、对方根本违约[最高法院(2020)最高法民申6513号]为由主张撤销/解除合同并据此要求转让方返还转让价款,基于侵权法律关系(第三方报告由转让方委托出具)/委托合同(第三方报告由受让方委托出具)向提供投前专业意见的第三方机构主张赔偿[湖南高院(2016)湘民终322号]。相较于提起侵权赔偿诉讼,因违约责任采严格责任原则,股权受让方在举证方面的负担较小。陆家嘴公司及其下属企业目前采取的诉讼策略是主张共同侵权,我们推测可能系为将第三方检测机构及政府相关方一并拉入诉讼承担连带责任,在一次性解决纠纷同时,尽可能争取前述主体就最终认定的全部损失承担第一顺位的赔偿责任。

《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释(2020修正)》(下称“《买卖合同解释》”)第32条第1款规定,法律或行政法规对股权转让等权利转让合同没有规定的,可以参照适用买卖合同有关规定;最高法院在司法个案中进一步指出,出卖人应向买受人承担的标的物瑕疵担保义务不仅存在于有体物买卖合同,亦存在于以权利为标的的买卖合同[最高法院(2016)最高法民终455号]。基于此,股权转让交易可根据具体情况准用现行法关于买卖合同瑕疵担保责任的规定,若转让方交付的股权不符合约定,应向受让方承担物的瑕疵担保责任。[3]参照《中华人民共和国民法典》(下称“《民法典》”)、《买卖合同解释》有关规定,我们尝试从构成要件及法律效果两个方面对股权转让纠纷中转让方的瑕疵担保责任体系作如下分析。

构成要件:股权瑕疵的认定

(一)公司资产瑕疵vs股权瑕疵

股权转让纠纷中涉及的公司资产瑕疵大体可分为如下两种情形:[4]一是公司负债大于交易前预期,即标的公司存在未经披露的股权转让前债务/或有债务,包括应付账款[湖南岳阳中院(2022)湘06民终203号]、税费[广东深圳中院(2020)粤03民终27347号]、担保责任[北京一中院(2021)京01民初923号、甘肃兰州中院(2020)甘01民终940号]等;二是公司财产价值小于交易前预期,即作为标的公司核心资产或股权定价基础的土地使用权、矿产资源、知识产权等与交易前明确的不符,包括土地面积[最高法院(2018)最高法民再169号]、土地容积率[湖南高院(2017)湘民终735号]、矿产资源储量[最高法院(2018)最高法民终471号]等公司资产价值影响因素低于约定数值,土地使用权已被收回[最高法院(2016)最高法民终455号]、部分土地被禁止开发[河北高院(2018)冀民终944号]、矿产资源被禁止开采[新疆高院伊犁分院(2021)新40民终1409号]、约定专利技术未被实际应用于生产[上海高院(2019)沪民终384号]、主营业务无法实际开展[江西高院(2020)赣民再183号]等情况。

公司资产瑕疵并非当然构成股权瑕疵,因股权转让价款的确定除公司资产外,涉及股权溢价、商业前景等多方因素,在无证据证明股权转让价款与特定资产挂钩[四川成都中院(2018)川01民终4927号],或当事人对股权采取主观定价法[广东江门中院(2020)粤07民终4435号]的情况下,受让方以公司资产瑕疵为由主张转让方承担瑕疵担保责任,存在较大被驳回的风险。鉴于股权价值相对独立于公司资产价值,裁判者在认定公司资产瑕疵构成股权瑕疵时往往较为慎重,根据我们对现有司法案例的梳理,考量因素通常包括合同是否约定了公司资产品质、特定资产与股权价值核算的相关性等。如果(1)当事人在股权转让合同中对标的公司的矿业权、土地使用权参数作出明确约定[最高法院(2018)最高法民再169号、湖南高院(2016)湘民再253号],(2)股权转让合同多次提及相关资产甚至以矿产资源储量、土地面积等资产情况作为股权转让价款计算依据[最高法院(2016)最高法民终455号],或者(3)股权转让方恶意隐瞒公司资产瑕疵状况[湖南高院(2017)湘民终735号]的,法院倾向于认为股权转让方的瑕疵担保责任及于股权所对应的公司资产。典型如(2020)湘民终1811号案中,湖南高院即认为,“股权的质量瑕疵具有特殊性,并不仅限于股权本身存在的出资不足等瑕疵。在股权转让中,转让人不仅要担保股权本身不存在质量瑕疵,还要保证股权所对应的公司资产质量符合合同约定。即转让人要如实充分披露公司债务等可能对股权价值有重大影响的事项,并对未披露事项所造成的股权价值贬损向受让人承担相应的质量瑕疵担保责任”。

上述案件的裁判逻辑即在一定程度上体现了买卖合同中物的瑕疵担保规则。物的瑕疵包括约定瑕疵和法定瑕疵,约定瑕疵即不符合合同约定标准(《民法典》第615条[5]),法定瑕疵即在合同没有约定或约定不明的情况下,不符合通常标准或者按照合同目的应当符合的特定标准(《民法典》第616条[6]、第511条[7])。基于此,公司资产瑕疵能否构成股权瑕疵,具体可从如下两个层面进行判断:

第一,若交易合同对拟转让股权对应的公司资产状况作出约定,违反该等约定即构成股权瑕疵。关于公司资产状况的约定通常表现为以下三种形式:一是,在鉴于条款中明确土地使用权、矿产资源、专利权等核心资产的具体要素[上海高院(2019)沪民终384号];二是,在价格条款中将资产价值作为股权转让价款的核算基数[最高法院(2016)最高法民终455号、新疆高院伊犁分院(2021)新40民终1409号];三是,在陈述与保证条款中承诺标的公司不存在其他股权转让前债务/或有债务、名下地块不存在环境污染负担等[湖南岳阳中院(2022)湘06民终203号]。因前述情况下,公司资产状况直接影响股权价值,基于合同目的解释,转让方关于公司资产现状的明确及承诺构成对股权价值的保证,[8]如果系争资产的实际情况与合同约定不符,转让方即应承担相应瑕疵担保责任。

第二,若交易合同未对拟转让股权对应的公司资产状况作出约定,应从股权交易目的(是否符合按照合同目的应当符合的特定标准)、资产瑕疵程度(是否符合通常标准)综合判断公司资产瑕疵能否构成股权瑕疵。首先,在股权交易目的方面,因股权对应的是所有者权益而非公司资产,基于公司法人人格及财产的独立性,如果当事人单纯从事股权买卖,旨在通过股权交易而非公司运营获利,公司资产瑕疵原则上不应构成股权瑕疵;但如果股权交易实质产生公司资产交易、营业转让的效果,因受让方取得股权的目的是获取相应公司资产或实现对公司的控制,公司资产瑕疵应视情况构成股权瑕疵[江西高院(2020)赣民再183号、上海高院(2019)沪民终32号]。[9]其次,在资产瑕疵程度方面,企业经营中较为常见的个别存货不符合质量标准等轻微瑕疵,通常不构成股权瑕疵;但对于影响股权交易定价的公司重要资产瑕疵,应当认为构成股权瑕疵。[10]

(二)股权瑕疵的判断时点

股权瑕疵应以股权交付时为判断时点。《民法典》《买卖合同解释》未对瑕疵判断时点作出规定,通说认为应以标的物交付时为准。[11]明确股权瑕疵判断时点的意义在于,只有股权转让前瑕疵导致的股权价值减损才应由转让方承担责任,股权转让后出现的资产瑕疵自应由标的公司及其现有股东处置并承担[上海高院(2019)沪民终32号]。一方面,风险承担以交付时点为界分,股权交付后,因标的公司经营不善、新增债务、财产受损引发的股权贬值风险,由受让方自行承担,受让方无权以标的公司业绩下滑等主张股权瑕疵;另一方面,受让方主张瑕疵担保责任需举证证明系争瑕疵发生在股权交付前,标的公司相关负债的发生原因、影响财产价值的土地面积/土地容积率/资源储量等要素,或项目土地不可开发/矿产资源不可开采的客观事实在股权交付前即已存在。补充说明的是,关于股权转让前债务的认定,应以债务原因的触发时点为标准,债务金额在股权交付前能否确定并非关键[北京西城法院(2021)京0102民初21449号]。

(一)归责原则及免责情形

第一,转让方瑕疵担保责任采严格责任原则。首先,根据《民法典》第582条、第617条,瑕疵担保责任是违约责任项下的次类型,适用无过错严格规则原则,转让方就股权瑕疵承担责任不以主观上负有过错为前提;实践中,主流观点亦认为,瑕疵担保构成转让方的法定义务[最高法院(2020)最高法民申6513号],无论转让方在交易时是否知晓瑕疵、有无故意隐瞒或因重大过失未能告知受让方瑕疵情况,均不影响瑕疵担保责任的承担[河北高院(2018)冀民终944号]。其次,作为特殊违约责任情形,瑕疵担保责任亦受制于合同相对性,即使股权瑕疵系第三方原因所致,不影响受让方向转让方主张瑕疵担保责任(《民法典》第593条[12])。例如因不动产登记机关工作失误,作为标的公司核心资产的土地证载面积与其他权利人所持土地证部分重合,股权转让后,该部分重合面积被撤销登记,虽然公司资产价值不符合交易预期系因第三方行为、转让方不知情且无过错,除通过标的公司追究不动产登记机关的行政赔偿责任外,受让方仍有权向转让方主张退还因土地实际面积减少应予调减的股权转让价款。[13]

第二,转让方免除瑕疵担保责任的例外情形。首先,当事人可特别约定减轻或免除转让方瑕疵担保责任,但如果转让方故意或重大过失未告知受让方股权瑕疵,无权再据此主张减免责任(《民法典》第618条[14])。例如在(2021)最高法民申4953号案中,因《股权转让公告》明确“意向受让方通过资格确认后,即视为其已详细阅读并完全认可本次股权转让所涉评估报告及该等报告所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次股权转让项目挂牌资料内容及挂牌转让标的的现状及瑕疵,以及已完成对本次股权转让项目的全部尽职调查”,最高法院认为即使受让方通过报名资格的确认后,即应视为已放弃追究转让方瑕疵担保责任的权利。其次,买受人在缔约时知道或应当知道标的股权存在瑕疵,且该等瑕疵将导致标的股权价值显著降低,无权向转让方主张瑕疵担保责任(《买卖合同解释》第24条[15])。在判断转让方应否承担瑕疵担保责任时,裁判者通常会对股权受让方是否知晓资产瑕疵进行考察,认为受让方对资产现状负有调查义务,应自行承担因尽调不谨慎导致的风险[最高法院(2018)最高法民终471号];如果受让方在知悉目标资产状况的前提下仍然选择受让股权,表明其自愿承受目标资产瑕疵,无权再向转让方主张由此造成的损失[浙江湖州中院(2016)浙05民初115号]。

(二)责任计算

参照买卖合同规定,在标的股权存在瑕疵的情况下,受让方有权根据《民法典》第582条规定行使减价请求权,要求按照股权实际价值调减股权转让价款,据此抗辩支付剩余价款或主张转让方返还多支付的部分(《买卖合同解释》第17条[16]),转让方瑕疵担保责任的核心实质即减价责任。

第二,减价责任不同于损失赔偿责任,前者的功能在于“按质论价”、调整因标的瑕疵导致的交易对价不均衡问题,后者的功能在于填补损失。基于前述性质差异,一方面,不同于损失赔偿,减价责任有固定的计算标准,不适用不可抗力免责规定及《民法典》第584条规定的可预见性赔偿限制规则;[18]另一方面,减价责任只能解决交易均衡问题,对于受让方因股权瑕疵遭受的其他损失(例如因项目地块、矿产资源不能开发导致的经营收益损失等),仍可继续通过损失赔偿制度寻求救济,《民法典》第582条项下的“等违约责任”即包含赔偿损失。

另需补充说明的是,主流观点认为转让方承担瑕疵担保责任以公司资产减损确定为前提[最高法院(2015)民四终字第26号、河北高院(2018)冀民终944号],受让方要求转让方对其赔偿标的公司“未结债务”,没有事实及法律依据[山东高院(2019)鲁民终73号]。例如在(2019)最高法民申4880号案中,关于股权转让前产生的应由标的公司承担的债务,因“原审中刘长海、张玉中(受让方)提交的证据不足以证明金华公司(标的公司)已实际承担该债务”,最高法院明确指出“对该债务应待实际发生后另行解决”。

结语

基于上述对转让方瑕疵担保责任体系的梳理分析,我们提出如下建议,以期对企业从事股权交易、解决因公司资产瑕疵引发的股权转让纠纷有所助益:

第一,作为股权受让方,应注意做好投前尽职调查,争取在股权交易合同中对股权转让定价基础及核心资产状况作出详尽描述,并明确新老划断责任承担条款。首先,投前尽调是受让方对自身负有的不真正义务,一方面,详尽充分的投前调查工作有助于受让方审慎作出准确的投资判断,避免因信息不对称等受让资产状况不实的股权;另一方面,若标的公司资产瑕疵系受让方因投前尽调不当未能发现,存在无法向转让方主张瑕疵担保责任的风险。其次,标的公司资产瑕疵情形下,股权交易合同是受让方的主要行权依据,为规避信息不对称导致的交易风险,受让方可重点关注以下条款的设置:一是,如果交易目的系为通过受让股权取得标的公司特定资产的对应权益,建议详细列明该等资产在股权交易时的现状,包括土地容积率、土地用途、矿产资源储量等,并约定股权交易以受让方将来能够切实取得对应资产权益为前提;二是,明确股权转让价款的计算基础,以便在纠纷发生后据此主张相关资产状况是股权转让的定价基础,该等资产瑕疵构成股权瑕疵;三是,约定新老划段的责任承担条款(即股权转让前标的公司的债务及或有债务由转让方承担)或价格调整条款,便于在纠纷发生后直接据此向转让方索赔,减小主张瑕疵担保责任情形下对减价责任金额的举证难度。

第二,作为股权转让方,应依诚实信用原则做好交易前信息披露,并可考虑争取在股权交易合同中约定瑕疵担保责任减免条款。首先,充分的信息披露有助于双方对股权转让价格作出公允核算,减小将来引发纠纷的可能性。其次,因瑕疵担保责任采严格归责原则,转让方即使在交易时对资产瑕疵毫不知情,也不能免于将来被追究瑕疵担保责任,为控制该等潜在责任,转让方可争取事先在股权交易合同中约定“受让方已充分了解交易标的现状并自愿承担有关瑕疵”“受让方放弃向转让方主张瑕疵担保责任的权利”等减责、免责条款。

注释