栏目主持人按语:著作权合理使用制度是著作权法上最重要的平衡机制之一,也是著作权法领域最为复杂、有趣的问题之一。在具体场景下或诉讼案件中,对于争议行为是否构成著作权合理使用行为的认定,需要根据法律规定及司法政策对著作权合理使用制度的适用要件及考量因素作出符合规范目的的合理解释。本文在回顾我国著作权合理使用制度相关立法、司法政策的基础上,对著作权合理使用制度的适用要件及考量因素进行了总结,并结合国内外典型案例,着重对著作权合理使用判断考量的“四要素”即引用他人作品的目的和性质、被引用作品的性质、被引用部分所占的比例、使用是否影响原作品的潜在市场或价值逐一进行了分析。同时,本文附件对相关典型案例及裁判要旨进行了详细梳理,感兴趣的读者可以根据文末指引进行阅读、下载。

引言:“鼓励作品创作和传播”是著作权法的两大立法目的。合理平衡创作者、传播者和社会公众之间的利益也是著作权法的基本精神,而合理使用制度则是著作权法实现上述立法目的和立法精神最重要的平衡机制之一,也是著作权法领域最为复杂、有趣的问题之一。近年来,伴随着新技术的发展以及新类型使用传播行为的不断涌现,著作权合理使用问题屡屡成为理论界、实务界讨论的话题。尽管在不同时期争议行为的表象各异,但在具体场景下或诉讼案件中对于争议行为是否构成著作权合理使用行为的认定,均需要根据法律规定及司法政策,从解释论的角度对著作权合理使用制度的适用要件及考量因素作出符合规范目的的合理解释。综观不同时期下涉及合理使用的争议话题,产生分歧的根源不在于争议行为的表现形式,而在于对著作权合理使用制度适用要件及考量因素具体内涵的理解和解释。有鉴于此,本文将在回顾我国著作权合理使用制度相关立法、司法政策的基础上,结合国内外典型案例对著作权合理使用制度的适用要件及考量因素进行总结和分析,以期为业界提供借鉴和启示。

合理使用是对于著作权权利的一种限制,是指在法律规定的情形下,他人使用作品可以不经过著作权人的许可,也可以不向其支付报酬。我国著作权法所规定的合理使用制度来源于《保护文学艺术作品伯尔尼公约》(简称“伯尔尼公约”)第9条第2款之规定:“本联盟成员国法律有权允许在某些特殊情况下复制上述作品,只要这种复制不致损害作品的正常使用也不致无故危害作者的合作利益。”该规则被概括为著名的“三步检验法”,即:仅能在特殊情况下作出;不损害作品的正常使用;不得不合理地损害著作权人的合法利益。

(一)我国著作权合理使用制度立法历程回顾

我国著作权法于1990年制定之初在第22条封闭式地列举了构成合理使用的十二种情形[1],在该十二种法定情形下使用作品可以不经著作权人许可,不向其支付报酬,但应当指明作者姓名、作品名称,并且不得侵犯著作权人依照著作权法享有的其他权利。此后,著作权法在2001年修订时对具体情形的表述进行了略微调整、2010年修订未作出进一步调整。

1991年的《著作权法实施条例》对于部分具体合理使用情形的细化规定体现了三步检验法的判断原则。该条例第二十九条规定:“依照著作权法第二十二条第(六)、(七)项的规定使用他人已经发表的作品,不得影响作品的正常利用,也不得无故损害著作权人的合法权益。”,第二十七条规定:“著作权法第二十二条第(二)项规定的适当引用他人已经发表的作品,必须具备下列条件:(一)引用目的仅限于介绍、评论某一作品或者说明某一问题;(二)所引用部分不能构成引用人作品的主要部分或者实质部分;(三)不得损害被引用作品著作权人的利益。”2002年修订的《著作权法实施条例》第二十一条对合理使用整体进行了规定:“依照著作权法有关规定,使用可以不经著作权人许可的已经发表的作品的,不得影响该作品的正常使用,也不得不合理地损害著作权人的合法利益”,将三步检验法转化为认定合理使用的检验标准,但仍将合理使用限制在著作权法所规定的十二类情形之下。2011年和2013年两次修订的《著作权法实施条例》保留了上述规定。此外,2006年的《信息网络传播权保护条例》第6条[2]规定了八种信息网络环境下构成合理使用的情形,2013年该条例修订时未进一步调整。

2021年6月1日起施行的新著作权法(简称2021年著作权法)正式将《伯尔尼公约》所规定的“三步检验法”上升至法律规定层面,同时在一定程度上突破了合理使用制度的封闭式规定,设定了兜底性条款,新增一类构成合理使用的情形,即“法律、行政法规规定的其他情形”[3]。

(二)我国著作权合理使用制度司法政策解读

在2021年新著作权法出台以前,最高人民法院于2011年发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》明确地列举了认定合理使用时的四项考量因素,从司法政策层面为近年来著作权合理使用制度的司法适用提供了指引。该意见第8条规定:“妥当运用著作权的限制和例外规定,正确判定被诉侵权行为的合法性,促进商业和技术创新,充分保障人民基本文化权益。正确认定合理使用和法定许可行为,依法保护作品的正当利用和传播。在促进技术创新和商业发展确有必要的特殊情形下,考虑作品使用行为的性质和目的、被使用作品的性质、被使用部分的数量和质量、使用对作品潜在市场或价值的影响等因素,如果该使用行为既不与作品的正常使用相冲突,也不至于不合理地损害作者的正当利益,可以认定为合理使用。”上述规定为司法实践提供了详细的判断思路,也为法院在司法实践中适当突破合理使用的封闭性规定提供了指引和空间。

就前述司法政策文件列举的四要素具体内容而言,其与美国著作权法第107条所规定的判定合理使用所应考量的四要素高度相似,后者规定:“(1)使用的目的及其性质,包括此种使用行为是否包含了商业属性,或者是否出于非营利的教学目的;(2)享有版权保护作品的性质;(3)从版权作品整体来看,被使用部分所占的总量及其性质;(4)使用行为对于版权作品的潜在市场或者其价值所产生的影响。”二者之间的相似性,体现了中、美两国对于著作权合理使用制度适用的趋同,同时也意味着在对著作权合理使用制度适用要件及考量因素的理解上面临着相同或相似的解释课题。因此,两国关于著作权合理使用的典型案例均可以进行相关实务研究的素材。

2021年著作权法修订前,出于满足实践需求,法院在部分案件中曾对合理使用制度作扩大解释,突破旧著作权法第二十二条所规定的十二项合理使用法定情形。此外,鉴于合理使用制度的构成要件和具体范围具有一定模糊性,法院在裁判过程中往往通过多种方式进行补充说理。2021年著作权法实施后,法院在合理使用制度问题上的裁量空间是否发生变化,对此问题尚无定论。北京市高级人民法院知识产权庭编著的《著作权法原理解读与审判实务》一书认为,按照兜底条款的立法措辞,即便按照司法政策在个案中能适当突破,也需要充分论证可行性和必要性,并不能随意使用此兜底条款。[4]考虑到“合理使用”的界定直接关系到著作权人的权利边界以及相关使用人的行为定性,在2021年著作权法新增兜底条款后,对新类型使用行为是否属于“合理使用”的界定保持较为审慎的态度,不失为一种稳妥的做法。

在2021年著作权法正式引入“三步检验法”之后,我国著作权“合理使用”制度的构成要件可以归纳为以下四方面:(1)使用行为属于法定的合理使用情形;(2)指明作者姓名或者名称、作品名称;(3)不得影响该作品的正常使用;(4)不得不合理地损害著作权人的合法权益。但上述要件在文义上较为抽象,司法实践中法院往往会考量若干具体因素,并通过多种方式进行补充说理,例如引用域外理论或通过利益平衡等方法进行判断。本文认为,合理使用是事实问题和法律问题的结合,在具体案件中,须综合考虑在案事实进行个案认定。合理使用各项考量因素的动态关系,以及个案事实如何与各项考量因素相结合,对于理解合理使用的认定标准较为重要。

总体而言,在“三步检验法”的适用过程中,判断的难点通常集中在如何界定“影响该作品的正常使用”和“不合理地损害著作权人的合法权益”。在对该两项问题作出具体判断时,根据前述司法政策的指引,法院一般会考量下列因素:引用他人作品的目的和性质、被引用作品的性质、被引用部分所占的比例、使用是否影响原作品的潜在市场或价值等因素。对上述四要素的不同阐释,最终会影响对诉争行为的定性。基于以上理解,本部分重点结合国内外司法实践及典型案例,对合理使用认定的四项考量因素逐一进行分析和解读。

(一)引用他人作品的目的和性质

“引用他人作品的目的和性质”是对争议行为是否构成合理使用、构成何种类型合理使用进行定性和分类的首要考量因素。一方面,“引用他人作品的目的和性质”与诉争行为是否“影响该作品的正常使用”以及是否“不合理地损害著作权人的合法权益”的界定直接相关;另一方面,“引用他人作品的目的和性质”也可以作为区分不同类型合理使用行为的依据。以下主要就在“引用他人作品的目的和性质”解释上容易产生分歧的三种情形进行分析。

“是否出于商业或营利性目的”是在判断是否构成合理使用时通常要考量的因素,但具有商业或营利性目的并不当然否定合理使用的界定。美国版权法第107条对此因素的规定即包含对于“此种使用行为是否包含了商业属性,或者是否出于非营利的教学目的”的判断。我国部分法院在此因素之下亦分析使用目的是否具有营利性质。但诸多司法案例已明确,被诉行为具有营利属性并不直接排除合理使用抗辩的成立。例如,上海市高级人民法院在(2020)沪民申2415号案件中针对《西部畅想》作品的合理使用评述过程中,特别指出:“被控侵权图书或被控侵权作品是否以营利为目的或是否实际营利并非判定被控侵权作品是否构成‘适当引用’合理使用的要件”。

2. 是否出于介绍、评论作品或者说明之目的

“是否出于介绍、评论作品或者说明之目的”是认定“适当引用”此类合理使用情形必然要考量的因素,也是该类情形区别于其他类型合理使用行为的主要情节。《北京市高级人民法院侵害著作权案件审理指南》第7.11条第2项规定:“判断被诉侵权行为是否属于适当引用的合理使用,一般考虑如下因素:(1)被引用的作品是否已经发表:(2)引用目的是否为介绍、评论作品或者说明问题;(3)被引用的内容在被诉侵权作品中所占的比例是否适当;(4)引用行为是否影响被引用作品的正常使用或者损害其权利人的合法利益。”

3. 是否构成转换性使用

转换性使用是指使用方式不是对于作品的直接复制和使用,而是附加了新的表达、含义或信息,从而产生了与原作不同的目的和特点。转换性使用在美国司法实践中是合理使用判断最重要的考量因素之一,它基于“使用的目的和性质”这一考量因素的核心出发点。对于“使用的目的和性质”这一因素,早在合理使用表述出现之前,美国的Story法官曾经在美国第一起论述合理缩略(fair abridgement)的案例即福尔瑟姆诉马什案[5]判决中指出,判断这一因素的核心目的是在于判断新作品是否只是为了取代原作的创作目的,还是新增了新的东西、实现了新的目的或体现了不同的特征。在该案中,被告从原告所撰写的一部12册七千多页的华盛顿总统传记中复制了其中353页用于自己的作品中。Story法官认为,如果评论者引用了原著大部分篇幅,但是仅仅进行了简单的评论、并未给出任何批判性的观点,而只是试图以此取代原著对于该部分的使用,进而替代对于原作品的评论,那么这种使用在法律意义上就会被认定为剽窃。

美国联邦最高法院在1994年的坎贝尔诉阿卡夫-罗斯音乐公司案[6]中引用了Story法官的前述观点,结合论述进而形成了转换性标准。该判决认为,“构成合理使用并不要求一定存在转换性使用。但一般来说,转换性作品的创作能够更好地实现版权法的目的,即促进科学与艺术的进步。在版权制度所保留的、合理使用原则可自由呼吸的空间里,这种类型的作品处于核心位置。而且,新作品越具有转换性,包括商业属性等对构成合理使用不利的要素的重要性就越低。”

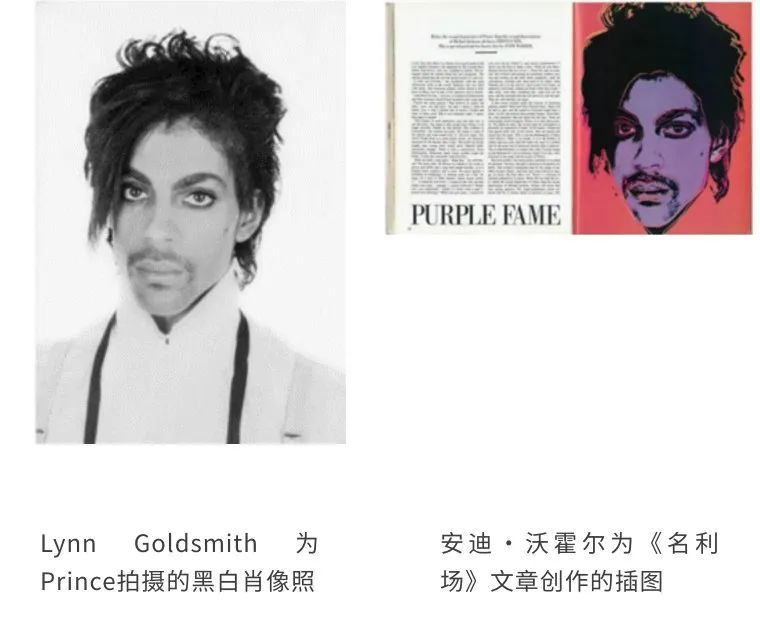

美国联邦最高法院后续作出的谷歌图书案、谷歌诉甲骨文案中均对于该要素进行了论述。值得注意的是,美国联邦最高法院在今年5月18日最新作出的安迪·沃霍尔插画[7]案中,对于转换性进行了进一步明确。该案中,最高法院最终认定艺术家安迪·沃霍尔在摄影师Lynn Goldsmith为著名音乐人Prince所拍摄的照片的基础上所创作的肖像画(的许可行为)构成版权侵权,不构成合理使用。被诉方AWF认为安迪·沃霍尔的系列作品具有转换性,因为它相较于权利作品黑白肖像照本身而言传达了不同的含义和信息,具有象征性。最高法院对该观点未予采纳,最高法院认为:合理使用的第一个判断因素所关注的是被诉使用是否具有新的目的或不同特征(further purpose or different character),这是一个程度问题,而此程度需要与其他考量因素(例如商业性)结合判断。新的表达、含义或信息对于判断新的目的或不同特征是相关的,但并非决定性的。由于绝大多数被诉使用都会具有一定的不同目的或添加一些新内容,所以第一个判断因素要判断的关键在于,是否以及在何种程度上被诉使用与原作具有不同的目的和特征。此种差异越大,第一项因素就越有利于成立合理使用。为了保留权利人创作改编作品的权利,转换性使用的转换程度应当超出改编的程度。此外,最高法院在该案中进一步阐释了坎贝尔案中关于第一项因素的理解:一方面,第一项因素的判断应与使用的商业性程度相权衡;另一方面,第一项因素也与使用的正当性有关。如果一种使用在广义上有助于实现版权法促进科学与艺术进步的宗旨,亦不会抑制创作的动力,而在狭义上又是实现使用者新目的所合理必要的,那么这种使用就是正当的。法院认为,本案中被诉使用方式是在介绍Prince的杂志故事中用来描绘Prince的肖像画,和原作普林斯肖像照的目的实质上是相同的,目的上的差异之处不足以对抗被诉使用方式(AWF向第三方进行许可使用)的商业属性,且其商业用途与原作品的商业用途如此类似,合理使用抗辩不能成立。由上述论述可见,转换性要素在第一因素判断中的重要地位以及该要素与其他要素(尤其是使用的商业属性)之间的动态关联。

对于转换性使用的考量在我国部分司法案例中也有所体现。例如,在上海知识产权法院审理的“80后的独立宣言”案[8]中,法院即关注被诉行为在艺术价值和功能上的转换性,明确适当引用中“为说明某一问题,是指对作品的引用是为了说明其他问题,并不是为了纯粹展示被引用作品本身的艺术价值,而被引用作品在新作品中的被引用致使其原有的艺术价值和功能发生了转换”,法院认为:被诉电影海报中使用“葫芦娃”“黑猫警长”等美术作品不再是单纯地再现艺术美感和功能,而是反映一代共同经历八十年代少年儿童期,曾经经历“葫芦娃”、“黑猫警长”动画片盛播的时代年龄特征,亦符合电影主角的年龄特征。权利作品被引用在电影海报中具有了新的价值、意义和功能,其原有的艺术价值功能发生了转换,而且转换性程度较高,属于我国著作权法规定的为了说明某一问题的情形。

在上海知识产权法院审理的“智取法兰西赛事解说”案[9]中,法院同样在引用目的部分论述了“转换性”问题,认为:如果诉争视频对原作品的内容、功能等进行了转换,使原作品产生了新的信息、功能或艺术表达,则构成合理使用。被诉侵权节目完整播放涉案赛事,并围绕涉案赛事展开,是以播放涉案赛事为中心并加入上诉人嘉宾分析、解说和竞猜要素的体育节目。被诉侵权节目中对涉案赛事的引用,实质上仅是单纯地再现涉案赛事,并没有使涉案赛事在新作品中产生新的信息、功能或艺术表达,不构成转换性使用。[10]

在广东省高级人民法院审理的“网易诉华多案”[11]中,法院认为:“转换性使用”并非我国法律对著作权利限制的情形,不宜直接适用所谓的“转换性使用”的单一标准来判断是否构成合理使用,并非所有含有目的性转换因素的使用行为都足以被认定为合理使用。构成合理使用的“转换性使用”应当达到使受众关注点由作品本身的文学、艺术价值,转移到对作品转换性使用所产生的新的价值和功能的程度。这种转换性使用行为增进社会知识财富的贡献应超过对著作权人利益的损害。转换性程度越高,距离著作权的原有独创性表达越远,对著作权人利益损害越小,则认定构成合理使用的可能性越大。

(二)被使用作品的性质

如果被使用的作品或内容更靠近版权保护的核心价值,那么对该作品的使用就更不容易成立合理使用。在美国司法实践中,该因素重要性程度较低。在我国司法实践中也并非法院进行判决说理的主要因素。就被使用作品的类型而言,对于虚构类内容的使用相较于非虚构类内容的使用更难以成立合理使用。

(三)使用作品的程度

使用作品的程度不存在清晰的界定标准,往往需要与其他因素尤其是使用方式、使用目的进行结合判断。同一种使用方式置于不同的使用目的下可能得出不同的判断结论。该因素一方面考虑被引用的内容对于被诉侵权作品而言是否适当;另一方面需考虑被引用的内容占权利作品的比例是否适当,需要考虑量与质。引用的内容应当是介绍、评论的主要对象,或与说明的问题存在必然的关联,即引用须具备足够的必要性。[12]

权利作品被全部引用并不必然否定合理使用的成立。例如,在“80后的独立宣言案”中,被诉电影海报完整地呈现了葫芦娃和黑猫警长的美术形象,上诉人主张该情形不满足适当引用的要件。对该项主张,法院认为:“还应审查不得影响被引用作品的正常使用、不得不合理地损害权利人合法利益之合理使用之构成要件。涉案电影海报中所使用的包括“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品在内的时代元素均构成电影主角的背景图案,“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品与其他背景图案比例协调,并不存在相对于其他背景图案突出呈现且比例过大的情况,而相对于突出呈现的电影主角来看,“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品的比例是较小的,符合背景图案的功能。……涉案电影海报中作为背景图案引用“葫芦娃”、“黑猫警长”美术作品不会产生替代性使用,亦不会影响权利人的正常使用。”该案判决充分体现了将合理使用各因素结合判断的裁判思路。在上海市高级人民法院再审审理的“《西部畅想》”案[13]中,被诉图书《语文教学参考资料》包括“教学目标”“课文理解”“教学建议”“相关链接”等栏目,在其中的“课文理解”栏目中部分引用了权利作品《西部畅想》。再审申请人主张,被控侵权作品引用程度超过权利作品70%,侵权行为明显。对此,法院认为:著作权法所指“适当引用”之“适当”,并不是指被控侵权作品所引用的部分占权利作品的比重大小,而是该部分占被控侵权作品的比重以及被控侵权作品引用的具体方式是否合理,即便权利作品被全文引用的,亦不必然不构成著作权法所指“适当引用”的合理使用情形。易言之,判定引用适当与否的关键在于被控侵权作品是否完全或主要以引用他人作品来代替自身创作,若属此种情形,则应当认定引用方式不合理。本案中,被控侵权作品虽引用了权利作品的大量内容,但其引用后,均辅之以较多并具有独创性的介绍、解读和评论内容,且引用的部分较被控侵权作品整体而言仅占较少比重,其程度尚属合理范畴,故被控侵权作品引用权利作品的方式在适度范围内。”该判决同样体现了将该因素与被诉行为的替代性结合考量的审理思路。

(四)使用是否影响原作品的潜在市场或价值

该因素是合理使用判断中最重要的因素之一,也是我国司法案例对于合理使用分析的重点。不难发现,该因素与第一个判断因素中所考量的“被诉作品的目的是否仅仅取代原作,还是存在目的和功能上的转换性”实际上是紧密相连的。转换性越强,替代作用越弱,对于原作正常使用的影响也就越微弱。

该因素不仅要考虑对于原作品既有市场的影响,还要考虑对于潜在市场或价值的影响。在当下市场和业态多元发展的情况下,作品潜在市场的边界已被极大地拓宽,对于潜在市场影响的理解往往成为判断的关键和难点。该问题涉及应在何种程度上给予著作权人对于潜在市场的控制。如果仅因为被诉行为可能落入权利人可以利用的潜在市场即认定有碍于合理使用,那么权利人对于市场的控制将在一定程度上被拓宽,而合理使用制度空间则会被相应限缩。

目前我国司法实践案例对该问题尚未有较多深入的讨论,部分判决似乎并不认为只要涉案行为处于原告可以自行开发的衍生市场,即排除合理使用的成立。例如,前文论及的“80后的独立宣言”案、“《西部畅想》”案的使用方式均处于权利人可以自行开发的许可市场中,但并未排除合理使用的成立,也不能排除系因为权利人并未证明存在这样的许可市场。在“网易与华多”[14]游戏直播案中,法院对此考量因素进行了详细论述并认为被诉行为不构成合理使用。“著作权法重大价值之一在于保障权利人能够从对作品或相关客体的利用中获得经济利益,从而鼓励作品的创作与传播。当前或近期能够合理产生相当经济利益的作品使用新方式,一般应属著作权人专有权利的控制范围。在直播技术还没有充分发展的时期,著作权人可能由于某种原因(比如技术瓶颈或者权利保护成本)而暂时不行使某项专有权利,但这并不意味其放弃行使该项权利。本案中,网易公司通过《最终用户使用许可协议》等声明保留与游戏直播相关的权利,还建立了直播平台逐步扩展游戏直播市场,表明网易公司作为游戏著作权人将游戏直播市场视为潜在市场,有随着技术和市场发展进一步拓宽作品盈利方式的合理期待。一般而言,合理使用行为应该排除在著作权人的现有市场和潜在市场之外,或者局限在某些对于著作权人来说无法形成相当经济利益的市场领域。而游戏直播产生了大量经济利益,这对游戏著作权人来说并非可有可无的市场领域。未经许可的游戏直播无疑将挤占游戏著作权人在涉案游戏潜在市场的份额空间,影响其在潜在市场中获得经济利益。

本文认为,不宜过于严格地将合理使用排除在著作权人的潜在市场之外。一方面,从规则目的上来讲,权利人对于潜在市场的控制和利益系通过行使著作权权利得以实现,而合理使用制度本即属于对著作权权利的限制,在特定情况下限制著作权权利就不可避免地限制权利人对于市场的利益。在现今市场机会高度发展的情况下,著作权人无法涉足或形成相当经济利益的市场领域可能会越来越少。如果合理使用制度一概为权利人的市场利益让步,相当于逐渐架空合理使用制度。如此处理也会过分突出该要素在合理使用判断中的重要性,使得合理使用的适用变得僵化。因此,在具体判断时,应当结合使用的目的和性质,具体判断损害的可能性,即使用行为是否真正不合理地损害了权利人的潜在市场,而不应仅关注被诉行为是否处于权利人的衍生市场之中。

在美国联邦第九巡回上诉法院审理Sega Enterprises Ltd.v.Accolade, Inc案中,法院即指出:“在哈珀与柔尔案中,法院认定一项使用行为立竿见影地替代了原作品,从而有效地掠夺了权利作品的市场。但是,仅仅使复制者能够进入与被复制作品相同类型的市场,并不会也不可能会带来这样的后果”。在该案中,原告世嘉公司生产包括“创世纪”主机和视频游戏盒带,被告艾克雷德公司计划生产与世嘉创世纪主机兼容的游戏,但为获得该许可,仅能由世嘉公司作为艾克雷德全部游戏的独家制造商,因此最终未能获得许可。艾克雷德公司为了能够生产与原告世嘉游戏公司游戏主机相兼容的游戏,对原告的游戏主机进行了反向工程,获取创世纪主机的软件接口特征。该案中,法院在分析使用行为对于版权作品的潜在影响时指出:“艾克雷德公司并不是要抢夺世嘉发行任何游戏的市场,而仅仅是在兼容创世纪主机的视频游戏领域成为一个合法竞争者。……没有证据证明艾克雷德具体复制了任何在这个市场中获得成功的因素。尽管被诉行为促使新的竞争者出现,无疑影响到了兼容创世纪主机的游戏时长,但是这是一种间接影响,因为视频游戏玩家一般不会只购买一款游戏,因此很难相信被告的游戏会对世嘉的游戏产生实质性的影响。……通过垄断市场的方式阻止竞争对手进入的做法,和促进创意表达发展这一立法宗旨相违背,也难以构成否定合理使用原则的理由。”该判决体现了对于市场影响的较为细致和深刻的理解。

在美国联邦第二上诉巡回法院审理的“《图解人生》”案[15]中,法院也认为,版权人不能仅仅通过“自己开发或者授权他人开发其创意作品的戏仿、新闻报道、教育或其他转换性市场”的方式阻止他人进入合理使用市场,版权人不得排除他人开拓其作品的转换性使用市场”。即使存在发行商愿意为被诉行为付费,但这也不能表明该发行商不会选择另外一个途径来合理使用这些照片。该案裁判思路同样体现了合理使用判断要素之间的互动性,也体现出对该要素的严格、实质的判断,不令宽泛甚至推定的市场利益挤占转换性使用的适用空间。

结 语

如前所述,著作权合理使用制度是著作权法上最重要的平衡机制之一,著作权合理使用制度的本质在于,在保护著作权人利益的同时,通过对著作权的适当限制,进而在鼓励创作与促进知识信息广泛传播之间取得平衡。作为一项以利益平衡为内核的制度,在具体场景下的适用同样应注重利益平衡。对于著作权合理使用“四要素”的考量,既要对各项要素独立作出判断,更要关注各项判断因素之间的相互影响,在紧密结合个案事实的基础上作出最契合著作权合理使用规范目的的解释。

请扫描下方二维码获取本文附件:案件梳理

注释

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。