文|朱华芳、郭萌、庄壮、叶一丁、陈芯宇、林晓欣

引言:继《2022年度中国仲裁司法审查实践观察报告》之“概述”“大数据分析”“主题一:确认仲裁协议效力制度实践观察”“主题二:撤销仲裁裁决制度实践观察”,今天我们进入本报告第三个主题,对2022年度仲裁裁决执行审查制度的司法实践进行观察和研讨。本文作为主题三的上篇,将结合公开的2022年度仲裁裁决执行/不予执行文书,对驳回仲裁裁决执行申请与不予执行仲裁裁决的制度区别、法院依职权裁定不予执行事由的制度局限性进行分析。在下篇中,我们将讨论仲裁裁决执行案件的级别管辖、仲裁中的财产保全制度等相关问题。

在讨论上述问题前,我们首先基于2018-2021年度司法审查实践观察报告对所涉问题的持续观察作出如下说明:

第一,就案外人申请不予执行制度的适用,我们在《2021年度中国仲裁司法审查实践观察报告》中分析了法院裁定支持案外人不予执行请求的常见情形。就2022年审查实践而言,截至2023年2月28日,在公开检索到的21份案外人申请不予执行案件裁定文书中,仅有2份裁定不予执行[山东泰安中院(2022)鲁09执异42号案、陕西西安中院(2022)陕01执异707号案],且第一份裁定书并未适用案外人不予执行规定,而适用了被执行人申请不予执行事由规定,存在法律适用错误。总体而言,案外人通过不予执行制度寻求救济较难得到法院支持,且不予执行制度虽能消灭仲裁裁决既判力,但不能直接为案外人提供实体法律关系的终局性救济。[1]2021年7月30日司法部发布的《中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)》第八十五条[2]规定了案外人另行起诉、在提供有效担保的情况下中止执行裁决的路径,引导案外人通过原本享有的诉权寻求终局救济。

第二,就涉网络借贷纠纷不予执行案件中的社会公共利益规则适用,我们在《2020年度中国仲裁司法审查实践观察报告》中对审查标准有较充分的讨论。与往年情形相似,2022年涉网络借贷纠纷执行案件仍是“违背社会公共利益”规则的重要适用场景。在该类案件中,法院裁定不予执行的落脚点通常在于申请执行人取得债权的行为涉及非法放贷,违反金融监管规定,损害社会公共利益,主要包括两种情形:其一,若申请执行人为网络借贷平台,提供平台服务后通过债权转让合同受让借款债权,法院可能认定申请执行人以居间服务和受让债权的名义变相从事经常性放贷业务[山东济宁中院(2022)鲁08执71号案、辽宁阜新中院(2022)辽09执47号案];其二,若申请执行人为借款债权的其他受让方,但其行为涉及批量受让债权,或以提前签署债权转让协议的形式受让对不特定主体的债权,法院亦可能认定其涉嫌变相从事放贷收息的金融活动[安徽马鞍山中院(2022)皖05执146号案、湖南岳阳中院(2022)湘06执423号案、云南红河哈尼族彝族自治州中院(2022)云25执909号案]。

第三,就申请不予执行案件的执行监督,我们在《2021年度中国仲裁司法审查实践观察报告》中讨论了上级法院能否对下级法院作出的不予执行裁定进行执行监督的实践分歧,并介绍了最高法院在相关案例中的裁判思路,即虽然当事人不能对不予执行裁定提出执行异议或复议,但立法并未禁止法院对该类裁定启动执行监督程序。[3]2023年1月19日发布的《最高人民法院关于办理申请执行监督案件若干问题的意见》回应了这一问题,在《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》下称“《仲裁裁决执行规定》”)第二十二条[4]的基础上进一步规定,法院一般不受理当事人就不予执行裁定提起的复议或执行监督,当事人可重新申请仲裁或向法院起诉。[5]。

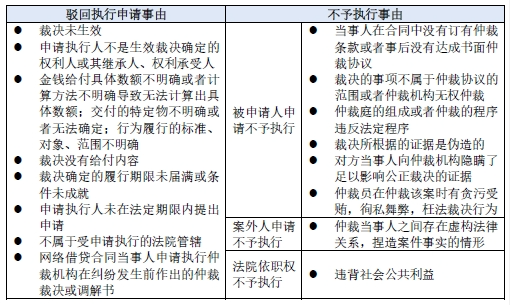

裁定驳回执行申请和裁定不予执行,是执行法院在仲裁裁决执行程序中进行审查后作出的不同否定性评价,两种裁定基于不同审查角度,所对应的事由亦存在区别,具体归纳如下:[6]

在2022年公开的仲裁裁决执行/不予执行文书中,仍存在大量裁定类型与法院所认定的事由、所适用的规则不匹配或不恰当的情况,即以驳回执行申请裁定处理存在不予执行事由的案件,而以不予执行裁定处理不符合执行申请受理条件的案件。

(一)以驳回执行申请裁定处理存在不予执行事由的案件,仍是司法实践中最突出的事由混用情形

具体来讲,包括如下三种主要情形:

第一,法院认定仲裁裁决违背社会公共利益,但却裁定驳回执行申请。例如,在广东肇庆中院(2022)粤12执409-410号系列执行案件、广东汕头中院(2022)约05执365-372号系列执行案件中,法院认为申请执行人北京某信业信息技术有限公司“从事金融业务活动违反了国家特许经营的相关规定,扰乱了金融秩序,损害了社会公共利益”,并裁定驳回执行申请。而在辽宁沈阳中院(2022)辽01执552-559号系列执行案件中,法院直接援引原《民事诉讼法》第二百四十四条第三款规定,并进一步指出,申请执行人从案外人处受让了若干笔通过网络借贷平台出借的借款债权,而网络借贷平台从事放贷业务违反金融监管规定,损害社会公共利益,申请执行人受让多笔债权属于变相发行贷款,亦不具有合法性,并最终作出了驳回执行申请裁定。

第二,法院认定仲裁裁决违反法定程序,或当事人之间无仲裁条款,但却裁定驳回执行申请。例如,在广西来宾中院(2022)桂13执402-404号系列执行案件、辽宁沈阳中院(2022)辽01执1330-1333号系列执行案件中,法院裁定驳回执行申请,所援引的法规却为原《民事诉讼法》第二百四十四条第二款第一项、第二项的当事人申请不予执行事由规定。

第三,法院审查认为申请执行人未提交被执行人签署的仲裁条款,或无法证明仲裁条款上的被执行人电子签名可视为可靠签名,[7]无法确认双方约定仲裁,并以不符合受理条件为由驳回执行申请[辽宁丹东中院(2021)辽06执517号案、内蒙古呼伦贝尔中院(2022)内07执99号案、湖南岳阳中院(2022)湘06执424-429号案、江苏苏州中院(2022)苏05执307-309号案]。在此类案件中,法院根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第19条“申请执行仲裁机构的仲裁裁决,应当向人民法院提交有仲裁条款的合同书或仲裁协议书”的规定裁定驳回,形式上虽未混用不予执行事由,但实质上可能替代了不予执行审查程序。在案涉纠纷已经仲裁庭审查并作出仲裁裁决的情况下,不排除当事人在仲裁程序中不曾对仲裁协议效力提出异议,或曾提出异议但未被支持。而当事人是否曾提出异议、异议的审查结果如何,均难以通过形式上的材料审查予以查明,实质是法院对仲裁裁决本身合法性的判断,应当通过不予执行程序审查认定,若经审查存在“当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的”情形,亦应根据不予执行规定作出裁定。

我们理解,实践中出现事由混用情形,部分或归因于法院对两类制度认识错误,但亦不排除法院在审查发现存在不予执行事由、但被执行人未主动申请不予执行的情形下“主动”混用事由,以驳回执行申请的形式实际不予执行仲裁裁决的可能。法院立足实际解决问题的出发点可以理解,但这两项制度不仅目的、审查标准、管辖规则和程序要求不同,对仲裁裁决的既判力、当事人后续救济路径的选择影响也不同,应当严格区分适用。

第一,因有权作出裁定的管辖法院不同,混用事由可能造成申请不予执行裁决案件的特殊管辖规定被架空。仲裁裁决执行案件若符合一定条件可由中级法院指定基层法院管辖,但若被执行人或案外人申请不予执行,基层法院即便已受指定管辖,仍应将案件移送原执行法院即中级法院另行立案审查处理。[8]鉴于前述移送中级法院的规定旨在保障不予执行案件审查质量,我们倾向认为无论是依申请抑或依职权裁定不予执行的案件,均应由中级法院另行立案。若基层法院发现不予执行情形后直接裁定驳回执行申请,而不将其移送中级法院审查(在2022年公开裁判文书中,不乏基层法院对存在不予执行情形的案件直接作出驳回执行申请裁定[江苏如东法院(2021)苏0623执2827号案、湖北黄冈黄州法院(2022)鄂1102执562号案、广西平南法院(2022)桂0821执826号案]),实质是将本应由中级法院管辖的案件移交基层法院,有违管辖权限分配的立法本意。

第二,因逐级报核要求不同,混用事由可能导致不予执行事由被泛用且缺少上级法院的必要审查。根据《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》第二条、第三条规定,中级法院/专门法院经审查拟裁定不予执行的,应向本辖区所属高级法院报核,涉外案件或以违背社会公共利益为由拟裁定不予执行的,还需层报最高法院审核。[9]但若执行法院混用事由,自行裁定驳回执行申请,则无需进行报核,旨在统一裁判尺度、保障仲裁发展而制定的报核制度将被规避。

第三,因对仲裁裁决既判力的影响不同,混用事由可能进一步影响当事人的权利救济路径。根据《仲裁法》第九条规定[10]及理论界关于“既判力”的通常定义[11],仲裁裁决作出后即具有既判力,当事人不能就同一纠纷重新进入争议解决程序,不能提出与裁决内容相反的主张,仲裁庭或法院亦不能作出与裁决相反的认定。若法院裁定不予执行,其效果是对仲裁裁决既判力作出否定性评价,所涉纠纷将回归到进入仲裁程序之前的状态,此时当事人可根据重新达成的仲裁协议再次申请仲裁或向法院起诉。[12]相较之下,驳回执行申请理论上仅影响仲裁裁决的执行力,未否认仲裁裁决实体内容,不影响仲裁裁决的既判力,当事人重新仲裁或向法院起诉很可能会被认为违背“一事不再理”原则。在(2022)苏02民终1526号案中,某信托公司在其执行仲裁裁决申请被法院裁定驳回后另行提起诉讼,一审法院认为,法院驳回执行裁决申请的裁定结果不属于《民事诉讼法》规定的法院裁定不予执行后当事人可另行起诉的情形,该公司有权再次向法院申请执行,进而驳回其起诉;但是二审法院撤销一审裁定,认为执行申请被驳回后,仲裁裁决实际不能由法院强制执行,此时该公司选择向法院起诉,法院应予受理。虽然从当事人权利救济角度而言,在仲裁裁决难以得到实际执行的情况下,二审法院同意当事人另行起诉更能为当事人提供必要救济路径,但从裁定性质角度分析,一审法院关于驳回执行申请未否认仲裁裁决既判力、当事人仍可基于仲裁裁决申请执行的思路或更准确。

(二)实践中有少量案件虽系不符合执行申请受理条件,但法院却裁定不予执行

在2022年公开裁判文书中,法院应当不予受理或驳回执行申请却作出不予执行裁定的情形相对较少,但仍然存在。例如,在新疆博尔塔拉蒙古自治州中院(2022)新27执异2号案裁定书中,裁判理由记载,法院认为申请人与被执行人的权利义务有先后履行顺序,因申请人尚未履行相应义务,其作为要求被执行人履行义务的权利主体尚不明确,并援引了《仲裁裁决执行规定》关于驳回执行申请的规定[13],但最终却裁定不予执行。如前所述,不予执行裁定否认了仲裁裁决的既判力,前述裁定混用事由将直接导致当事人后续无法在满足申请执行条件的情况下再次提起执行申请,而不得不重新起诉或仲裁,显然不当。

(一)实践中存在大量法院主动援引“违背社会公共利益”以外的事由裁定不予执行的案例,部分法院则对“社会公共利益”的解释过于宽泛

根据《民事诉讼法》(2023修正)第二百四十八条(原第二百四十四条)规定,法院有权主动援引并裁定不予执行仲裁裁决的唯一事由是“违背社会公共利益”。但在公开的2022年度相关裁判文书中,法院依职权裁定不予执行的事由并未局限于违背社会公共利益,而涉及仲裁程序违反法定程序/仲裁未能保障当事人基本程序权利、当事人之间无仲裁条款等其他事由,且仲裁程序违反法定程序/仲裁未能保障当事人基本程序权利事由的适用比重达到80%以上。大量法院所作裁定在形式上或实质上超出依职权不予执行规定的范畴,主要有以下两种情形。

第一,法院直接适用“违背社会公共利益”以外的其他事由裁定不予执行。例如,在安徽黟县法院(2022)皖1023执421-423号系列执行案件中,法院以“当事人在合同中没有订有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议”为由主动裁定不予执行。又如,在广西河池中院(2022)桂12执218-222号、(2022)桂12执262-265号系列执行案件中,法院认为仲裁机构未保障当事人基本程序权利,并援引“仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序”的规定裁定不予执行。该等规定实际上均为被执行人申请不予执行的事由规定,但前述案件中,裁定书未记录被执行人曾申请不予执行、案件未立“执异”案号,该裁定应系由法院在执行过程主动审查并作出。在各地法院公开的裁判文书中,该等错误适用法律的情形并不鲜见。

第二,法院扩大解释“违背社会公共利益”,并在案件存在其他情形的情况下适用该事由裁定不予执行。部分法院虽在裁判理由部分载明仲裁程序违反法定程序、当事人未订立仲裁条款等应由被执行人申请不予执行的事由,但最终却落脚于“违背社会公共利益”,并以此为由主动裁定不予执行。如在辽宁沈阳中院(2022)辽01执887号、1113号、1480号、1482号系列执行案件中,法院审查认为,《借款合同》中电子签章的真实性以及是否系被执行人的真实意思表示无法确认,且因被执行人在仲裁程序中未提交书面文件,无法认定其与申请执行人之间达成书面仲裁协议,最终认为该案“不宜由人民法院强制执行”,并根据“违背社会公共利益”之规定裁定不予执行。又如,在江苏常州中院(2022)苏04执319号之一案中,法院认为仲裁未充分保障当事人的基本程序权利,并指出“仲裁机构充分保障当事人参与仲裁的权利是其作出公正裁决的前提,因此涉案仲裁处理方式的影响已不局限于本案,而有违社会公共利益,故本院决定不予执行”。前述裁定实际是不当扩大了“社会公共利益”的范畴,从而将“违背社会公共利益”事由适用至本应由当事人主张而不能由法院主动适用的其他不予执行事由的情形中。

(二)现行立法将法院依职权裁定不予执行的事由限定在“违背社会公共利益”,或无法满足复杂多样的实践需求

如前文所述,在法院审查认定存在裁决不应被执行而被执行人又未申请不予执行的情况下,法院因受限于依职权裁定不予执行的事由,可能借用驳回执行申请来避免有问题的仲裁裁决被强制执行。法院主动适用应由被执行人提出的不予执行事由或扩大解释“社会公共利益”,亦可能是该等情形下的另一种“变通”之举。

我们认为,原则上,现行法已对被执行人申请不予执行、法院依职权不予执行的事由进行明确区分,若法院发现不属于主动审查范畴的不予执行事由,可视具体情况考虑可否通过释明的方式告知被执行人,若被执行人未申请不予执行,法院不宜“替代”被执行人启动不予执行审查程序并作出否认仲裁裁决执行力的驳回执行申请/不予执行裁定。但在特殊情形下,如被执行人确实非因自身原因未能参与仲裁程序及执行程序,执行法院便可能陷入认为裁决不应强制执行,但又无从“依法”不予执行的困境。针对该情形,《广东省高级人民法院关于规范网络借贷仲裁裁决执行的通知》在网络借贷仲裁裁决执行案件中作出特别处理,允许法院在发现仲裁未保障当事人基本程序权利、该情形已经影响裁决公正性,但被执行人下落不明、无法主张权利的情况下,通知申请人撤回执行申请,申请人不撤回的,裁定驳回执行申请,[14]借此解决法院无法依职权不予执行的困境。考虑到这类问题在实践中比较突出,建议加强调查研究,探讨在当事人非因自身原因未能申请不予执行等特定情形下扩大法院依职权不予执行的事由范围的必要性和可行性,为法院主动保护无过错的缺席当事人的合法权益提供直接的法规依据,同时减少“违背社会公共利益”事由的泛化适用和驳回执行申请裁定在不予执行事由下的错误适用。

注释

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。