文|李皓、李逸梦、晋柠、陈樱娥、吴思丝、杨奕钒、何健民

引言:董监高职权、义务及责任体系的再构造无疑是本次公司法修订的最大亮点之一,似乎可窥见我国公司治理的中心有逐渐从“所有者”转移至“经营者”的迹象。董事作为公司运营的中枢,与其相关的修订条文不下20条,基本围绕职权、义务及责任展开。允许公司经营自治、扩张董事管理职权是提升公司治理效率的基本方向。与之相应的,便是重新构建以忠实、勤勉义务为核心的董事义务、责任体系。本次公司法修订在“谁是董事”“董事有何权力与义务”“董事违反义务后对谁担责、如何担责”等规范性命题上均已作出一定程度的回答。

本文将分为上下两篇,上篇围绕“董事的认定”和“董事的职权与义务”对本次新增条文展开重点介绍,下篇以“董事的赔偿责任”为主题,依托修订内容展现董事责任体系的基本框架,以期为董事履职提供具有实操意义的参考标准。

目录

一、董事的认定

(一) 认定标准的立法演变

1.原《公司法》形式主义认定标准下的实务困境

2.新《公司法》构建实质认定标准之必要性

(二) 实质董事规则的具体适用

二、董事的职权与义务

(一)董事权利义务配置体系的重点变化

(二)董事忠实、勤勉义务规则的重点解析

1.董事忠实义务之利益冲突处理机制的革新

2.董事勤勉义务之范围扩张与认定标准

三、董事的赔偿责任

(一)董事对第三人责任制度的构建

1.董事对第三人责任的制度价值

2.董事对第三人责任规则的要点解析

(二)董事对公司的赔偿责任

1.董事对公司责任的新增法定场景

2.董事对公司赔偿责任的体系性构建

四、小结

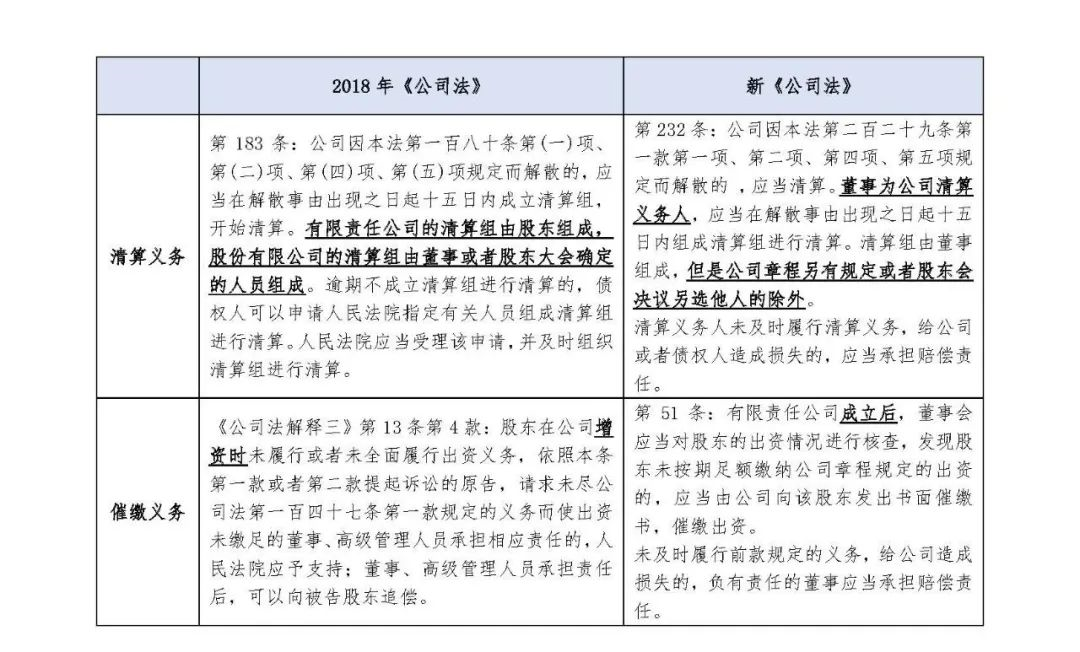

附:董事权责修订条文一览表

董事的认定

在股东会中心主义的公司治理模式下,股东对于公司经营的涉足和对董事的过度控制并未成为原公司法的关注重点。但在强化董事会治理中心地位的立法方向下,若不进一步厘清“股东”与“董事”二者的角色定位,董事将难堪其任。为防止公司实际控制人、控股股东不当操纵董事损害公司利益,又借助股东角色顺利脱责,新《公司法》引入实质董事规则,在董事的认定上从形式主义迈向了实质主义,以“权责一致”为原则,以董事义务与责任为约束,有效制约脱离公司法预设的实际经营管理者。

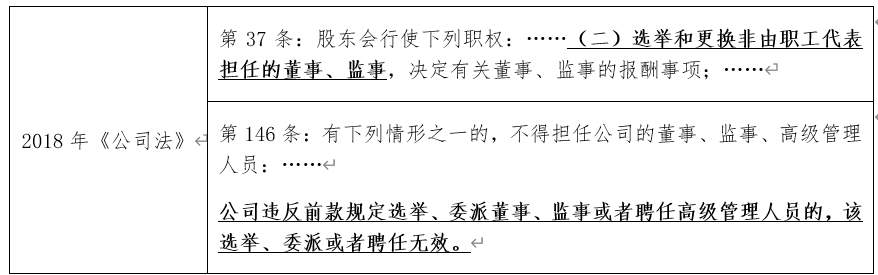

2018年《公司法》对于董事的界定奉行纯粹形式主义。根据该法第37条规定,董事由股东会选举,但若董事存在第146条规定情形,不具备董事资格的,股东会选任无效。也即董事身份的认定标准为经股东会合法有效委任。此种认定路径系从董事产生的正当程序出发,将股东会有效委任作为公司经营管理者获得董事身份、行使董事权利、履行董事义务并承担董事责任的开端和标志,是否进行工商登记等并不影响董事身份的认定。[1]

2. 新《公司法》构建实质认定标准之必要性

第三,实质董事规则更符合立法趋势,同时具备行为规制上的正当性。如制度健全,股东规制路径与董事规制路径在效果上可能不存在明显差异,但在规制思路背后所体现的公司治理权力配置上,两者存在显著差异,也即是否承认董事位于公司治理的核心位置。实质董事规则从董事范畴入手扩大规制面,更符合本次公司法修订从股东会中心主义迈向董事会中心主义的立法趋向。此外,控股股东、实际控制人享有公司控制权本身并不具有可谴责性,公司法谴责、打击的是实际控制人、控股股东滥用控制权不当操纵公司经营、干涉董事履职的行为。因此实质董事规则意味着《公司法》从角色规制到行为规制的立法技术转变,同时避免了对于股东的过度限制,更具有正当性。

(二) 实质董事规则的具体适用

实质董事规则打破了形式主义认定标准下的规制局限性,但也在一定程度上丧失了认定明确性,如何认定实质董事将成为该规则的实务适用难点。在立法尚未进一步细化认定标准的情况下,将有赖于法官在个案中进行具体判断。我们认为,该规则可能存在以下实务适用要点:

1.我国的实质董事规则将规制主体限定于公司的实际控制人、控股股东

根据《公司法》第265条[7],实际控制人、控股股东是指能对公司产生支配力和控制力的主体。如前所述,实质董事侧重于行为人实施了董事行为,或对董事行为存在控制,但并不要求行为人对公司形成支配力。两者在实际规制主体上可能存在交叉,但并不完全重合。将两者直接糅合在一起,可能会遗漏那些虽对公司不具有支配力,但实质执行或影响董事会决策的主体。因而被学者评价为“没有扩充责任主体,只是扩张了原责任主体的责任情形”[8]。

不同国家和地区对于实质董事的界定尺度不一。以影子董事的认定标准为例,英国法对于影子董事的认定标准较宽泛,影子董事并不限于实际控制人与控股股东,甚至不限于公司内部人员。只要能实质性涉足公司决策的人员,在同时满足以上要素的情况下,均可能构成影子董事。[9]相比之下,我国台湾地区的认定标准更加严格,要求行为人不仅可指挥董事,更需对公司具有控制力。[10]在规制范围上,可更偏向于对实际控制人、控股股东等主体的规制。

我们认为这是各国(地区)根据本土情形所作的不同立法选择,并无绝对的优劣之分。我国现存的多数公司为小规模公司,所有者和经营者往往高度重合,但在公司治理结构上,所有者又往往不直接体现为经营者。实际控制人、控股股东充当实质董事,不当操纵公司经营可能是更为常见的情形,也是实质董事规则意欲规制的主要对象。故就现阶段并基于我国商事主体发展特点而言,我们认为本次《公司法》修订的立法选择并无不当,是基于国情所做的立法取舍。

新《公司法》第180条对于事实董事的界定为“不担任公司董事但实际执行公司事务”,其认定核心在于“执行董事事务”,如参与董事会决议、以董事名义对外订立协议,具体可参见新《公司法》第67条对于董事会职权的列举内容。

我们认为对“事实董事行为”应严格认定。[11]如果仅根据行为人列席董事会会议等表象就认定其为实质董事,则可能是从一种形式主义走向另一种形式主义,因而更需讨论的是其是否对公司治理产生了实质性作用。且由于董事与经理等部分高管的职权范围可能存在重合,也更需关注将其定性为实质董事而非实质高管的充分理由,如第三人对董事身份存在合理信赖。[12]可形成此种商事外观的原因如公司曾主张该行为人为董事,该行为人公开使用董事头衔等。

3.“影子董事”规则已类推适用至“影子高管”,但在具体情形上有所限缩

新《公司法》第192条规定实际控制人、控股股东“指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的”,皆应与该董事、高管承担连带责任。该规定存在以下两点值得关注之处:

第一,“影子董事”规则不局限于董事,已类推规制“影子高管”。以经理为例,《公司法》第74条[13]对经理的定位为董事会的辅助执行机构,实际在规模较大的公司中,董事并不亲自执行公司具体经营事务,其对公司经营情况的掌握基本需依靠经理为其提供充分信息。随着公司治理权力的分层和下沉,高管才是公司治理权的真正享有者。影子高管规定在域外曾存在立法尝试,且从公司实际治理情况来看具备一定合理性。

第二,与规制主体扩张相对应的是,现有规则在规制情形上有所收紧。与域外立法例将影子董事与事实董事均作为实质董事,科以董事信义义务不同,新《公司法》第192条仅规定影子董事、影子高管需对损害公司、股东利益的行为承担责任,似有意区分影子董事与形式董事、事实董事的义务内容。且不同于域外立法例对于影子董事存在“持续施以影响力”或“指挥执行董事事务”的概括性要求,第192条实际更侧重于单个侵权行为。从这个角度看,与其说第192条建立起了影子董事规则,倒不如说其是一般侵权规定在公司法中的具体适用,也即“教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任”。

董事的职权与义务

(一)董事权利义务配置体系的重点变化

本次修订对于公司治理结构提供柔性制度供给,虽然对于股东会和董事会的权力分配没有做出明显调整,但实际已经打开了公司自治的空间,董事会定位已远不止于公司的“执行机关”。在职权方面,本次修订通过增设“授予职权”的董事会职权类型,允许股东会将决策权转移至董事会,进一步扩大了董事会的职权范围。在义务方面,本次修订首次明确了董事忠实义务与勤勉义务的内涵,革新了忠实义务下的利益冲突处理机制,同时扩张了勤勉义务的内容范围。

1.在董事会权利方面,增设股东会授予职权,明确董事的公司经营中心地位。2018年《公司法》对董事会职权的规定为列举主义范式,最后以公司章程规定进行兜底,形成“法定职权+章定职权”的董事会权力结构。本次修订虽延续了列举主义的规范模式,但增加了“股东会授予的其他职权”规定,董事会权力的组成变更为“法定职权+章定职权+授予职权”。本次修订中,与授予职权相呼应的新增规定有股东会可授权董事会发行公司债券、股本、可转债、提供财务资助等,同时新增的董事会法定职权还散见于董监高利益冲突处理机制和公司简易合并等相关规定中。

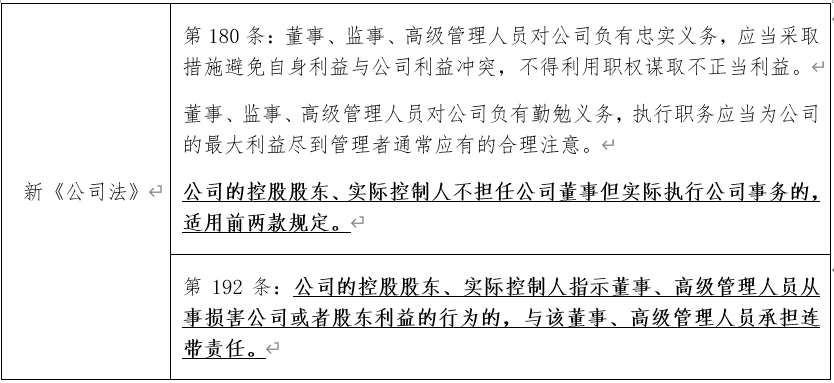

2.在董事会义务方面,首次明确了忠实义务和勤勉义务的内涵,并细化了忠实义务的利益冲突处理机制。2018年《公司法》仅有董事忠实义务与勤勉义务概念之名,但无界定之实。本次修订明确忠实义务是一种消极义务,核心在于避免个人利益和公司利益之间发生冲突;勤勉义务是一种积极义务,核心在于要求董事在履职过程中尽到合理注意义务。此外,对于忠实义务项下可能涉及的利益冲突场景,如自我交易、获取公司机会、同业竞争等,本次修订均作出了细致的程序性处理规定。具体可总结如下:

(1)就自我交易,本次修订存在四个变化:第一,增加“监事”为自我交易规制主体;第二,建立自我交易的披露机制,要求相关主体事先披露;第三,明确董事会可作为审议批准机关;第四,要求董监高的关联主体与公司进行自我交易时也需符合前述规制性条件。

(2)就获取公司机会,本次修订存在如下变化:第一,同样增加“监事”为规制主体,要求事先披露,并明确审批机关可扩展至董事会;第二,增加了“公司不能利用该商业机会”的合法抗辩理由。需注意的是,《公司法(草案一)》、《公司法(草案二)》中还存在第三种理由,也即“已经向董事会或者股东会报告,但董事会或者股东会明确拒绝该商业机会”,但新《公司法》最后在“公司同意”“公司拒绝”“公司不能”三种情形中仅保留了“公司同意”与“公司不能”。

(3)就竞业禁止,除与其他忠实义务的限制性规定保持一致外,相比于《公司法(草案一)》、《公司法(草案二)》中“不得自营或者为他人经营与本公司存在竞争关系的同类业务”,新《公司法》删除了“存在竞争关系”的限定语。不在立法层面对是否存在竞争关系进行实质判断,要求董事经营同类业务均需履行报告、批准程序。

(4)就表决程序,本次修订借鉴了原《公司法》对上市公司关联董事回避表决的规定[14],明确在自我交易、获取公司机会、竞业禁止的情形下,关联董事需回避表决,且董事人数不足时应提交股东会审议。

查看往期文章,请点击以下链接: