文|李皓、李逸梦、晋柠、陈樱娥、吴思丝、杨奕钒、何健民

引言:董事职权、义务及责任体系的再构造无疑是本次公司法修订的最大亮点之一,上篇中,我们已围绕“谁是董事”、“董事有何权力与义务”就新增重点条文进行了规范介绍、理论探析与适用解析。下篇中,我们将重点关注新《公司法》在对董事职权进一步扩充的同时,如何重新塑造董事责任体系,并尝试归纳、总结出一套兼具一般性与特殊性,兼顾各方利益的责任认定范式,为司法裁量提供依据和标尺,亦为董事履职提供合理预期。

目录

一、 董事的认定

(一) 认定标准的立法演变

1. 原《公司法》形式主义认定标准下的实务困境

2. 新《公司法》构建实质认定标准之必要性

(二) 实质董事规则的具体适用

二、 董事的职权与义务

(一) 董事权利义务配置体系的重点变化

(二) 董事忠实、勤勉义务规则的重点解析

1. 董事忠实义务之利益冲突处理机制的革新

2. 董事勤勉义务之范围扩张与认定标准

三、 董事的赔偿责任

(一) 董事对第三人责任制度的构建

1. 董事对第三人责任的制度价值

2. 董事对第三人责任规则的要点解析

(二) 董事对公司的赔偿责任

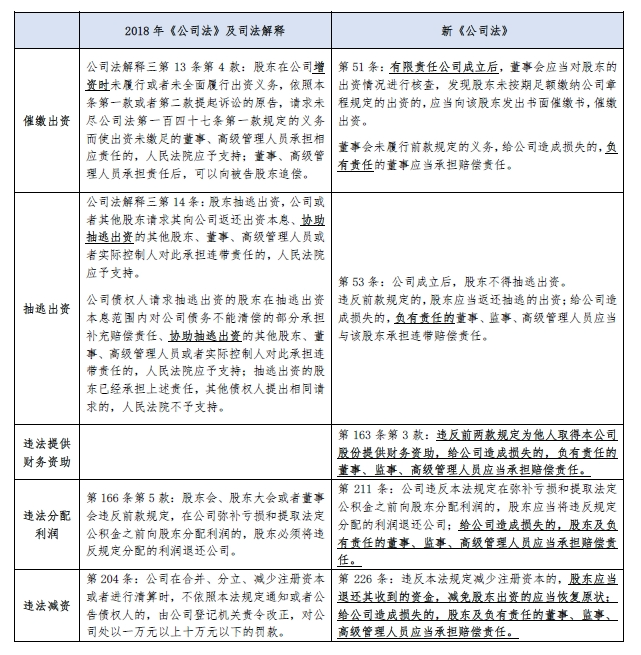

1. 董事对公司责任的新增法定场景

2. 董事对公司赔偿责任的体系性构建

四、 小结

附: 董事权责修订条文一览表

董事的赔偿责任

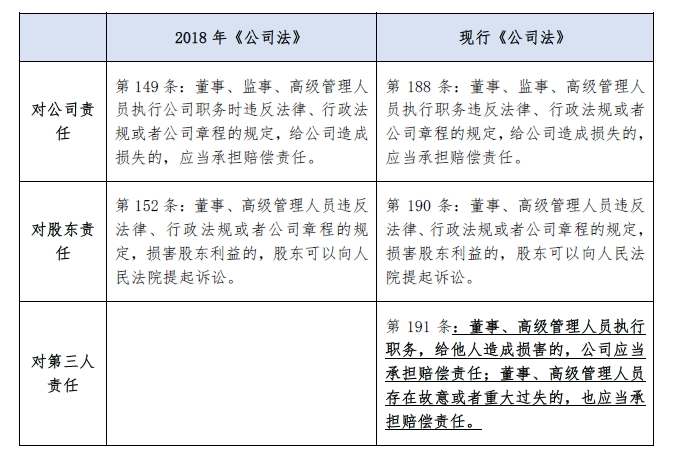

新《公司法》在董事赔偿责任方面存在两大修订亮点,一是突破公司人格独立性,新增董事对第三人责任,要求特殊情况下董事直接对外承担责任;二是细化、明确了董事违反勤勉义务应对公司承担赔偿责任的具体场景,但具体条款上呈现出碎片化、零散化的特点,缺乏统一规范。

(一)董事对第三人责任制度的构建

查看往期文章,请点击以下链接:

注释