[1] See Model Business Corporation Act (April 28, 2023) §13.02.

[2] See American Bar Association Committee on Corporate Laws, Revised Model Business Corporation Act, Law & Business Inc, 1984, p.316.

[3] 宋燕妮、赵旭东主编:《中华人民共和国公司法释义》,法律出版社2018年版,第152页。

[4] 参见李建伟:《公司法学》(第5版),中国人民大学出版社2022年版,第371页。

[5] 参见施天涛:《公司法论》(第4版),法律出版社2018年版,第569页。

[6] 参见[美]理查德.D.弗里尔:《美国公司法》(第7版),崔焕鹏、施汉博译,法律出版社2021年版,第157页。

[7] 参见[美]克拉克:《公司法则》,胡平等译,工商出版社1999年版,第357页。

[8] 参见李建伟:《股东压制的公司法救济:英国经验与中国实践》,载《环球法律评论》2019年第3期。

[9] 参见刘斌:《中国公司法语境下的不公平损害救济》,载《法律适用》2023年第1期。

[10] See Zohar Goshen & Assaf Hamdani, Corporate Control and Idiosyncratic Vision, 125 Yale Law Journal 596-597(2016).

[11] See Paul Davies, Introduction to Company Law, Oxford University Press, Third Edition, 2020, p.165-166.

[12] 参见耿利航:《公司解散纠纷的司法实践和裁判规则改进》,载《中国法学》2016年第6期。

[13] 公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司百分之十以上表决权的股东,可以请求人民法院解散公司。

[14] 宋燕妮、赵旭东主编:《中华人民共和国公司法释义》,法律出版社2018年版,第351页。

[15] 单独或者合计持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东,以下列事由之一提起解散公司诉讼,并符合公司法第一百八十二条规定的,人民法院应予受理:(一)公司持续两年以上无法召开股东会或者股东大会,公司经营管理发生严重困难的;(二)股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例,持续两年以上不能做出有效的股东会或者股东大会决议,公司经营管理发生严重困难的;(三)公司董事长期冲突,且无法通过股东会或者股东大会解决,公司经营管理发生严重困难的;(四)经营管理发生其他严重困难,公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形。

[16] 参见《最高人民法院公报》2012年第12期(总第194期)。

[17] 关于司法强制解散的具体实证现状,参见李建伟:《司法解散公司事由的实证研究》,载《法学研究》2017年第4期。

[18] 参见《最高人民法院公报》2014年第2期(总第208期)。

[19] 参见最高人民法院(2011)民四终字第29号案。

[20] 参见最高人民法院(2017)最高法民申2148号案。

[21] 参见最高人民法院(2019)最高法民申1474号案。

[22] 实际上,在大多数司法辖区,评估权在股份公司中的适用范围更广,其在有限公司中发挥的作用反而更小(Appraisal rights play an important role in stock corporation law, most notably in the United States, Japan, France, Germany, and Italy. Their scope in the law of close corporations is more limited)。See Holger Fleischer, Comparative Corporate Governance in Closely Held Corporations, The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, Edited by Jeffrey N. Gordon and Wolf-Georg Ringe, Oxford University Press, 2018.

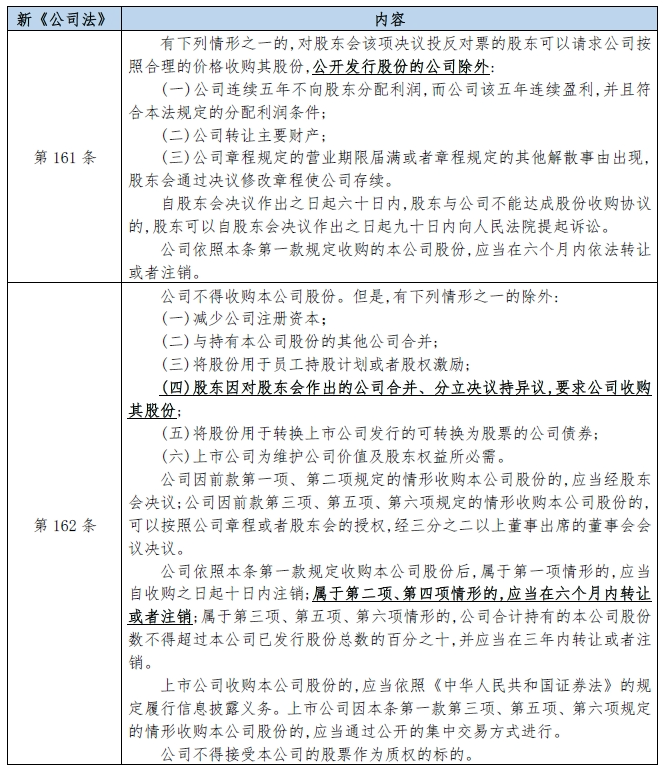

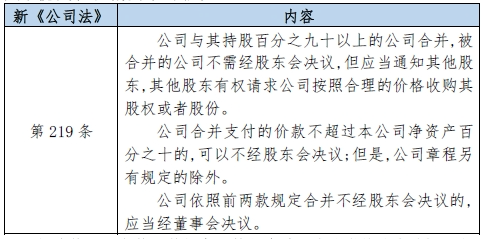

[23] 参见《中华人民共和国证券法(2019修订)》第9条。

[24] 公开发行的证券,应当在依法设立的证券交易所上市交易或者在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易。

非公开发行的证券,可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。

[25] See Holger Fleischer, Comparative Corporate Governance in Closely Held Corporations, The Oxford Handbook of Corporate Law and Governance, Edited by Jeffrey N. Gordon and Wolf-Georg Ringe, Oxford University Press, 2018.

[26] See Paul Davies, Introduction to Company Law, Oxford University Press, Third Edition, 2020, p.133.

[27] 参见[美]克拉克:《公司法则》,胡平等译,工商出版社1999年版,第355页;[美]理查德.D.弗里尔:《美国公司法》(第7版),崔焕鹏、施汉博译,法律出版社2021年版,第344页。

[28] See American Bar Association Committee on Corporate Laws, Revised Model Business Corporation Act, Law & Business Inc, 1984, p.316.

[29] 可查找到持此类观点的判例,被引判例认为评估权的目的是维持公司人合性、防止公司僵局和保护异议股东的财产权利,这些论点经过延展即可变为本段所述内容。参见广东省深圳市中级人民法院(2016)粤03民终8891号、上海市第二中级人民法院(2021)沪02民终2456号案。