文|李皓、何健民、晋柠、陈樱娥、李逸梦、吴思丝、杨奕钒

引言:公司法历史上,自美国新泽西州率先允许公司成为控股股东起,公司之间的控制关系就产生了,进而带来公司人格的非独立,[1]公司决策可能偏离自身利益最大化目标,有限责任成为了不当保护控制者的工具。为避免滥用有限责任,有必要在个案特殊情形下否认公司人格。

公司人格否认包括纵向与横向,纵向又细分为顺向(直接债务人与其股东承担连带责任)与逆向(直接债务人与其所控制公司承担连带责任)。本文讨论的是横向人格否认,是指股东或者实际控制人利用其控制的两个以上公司,滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益时,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。旧公司法缺乏对横向人格否认的明确规定,司法实践只能依托类推适用、基本原则、指导案例等作出裁判。新《公司法》终于在第23条第2款新增横向法人人格否认规则。

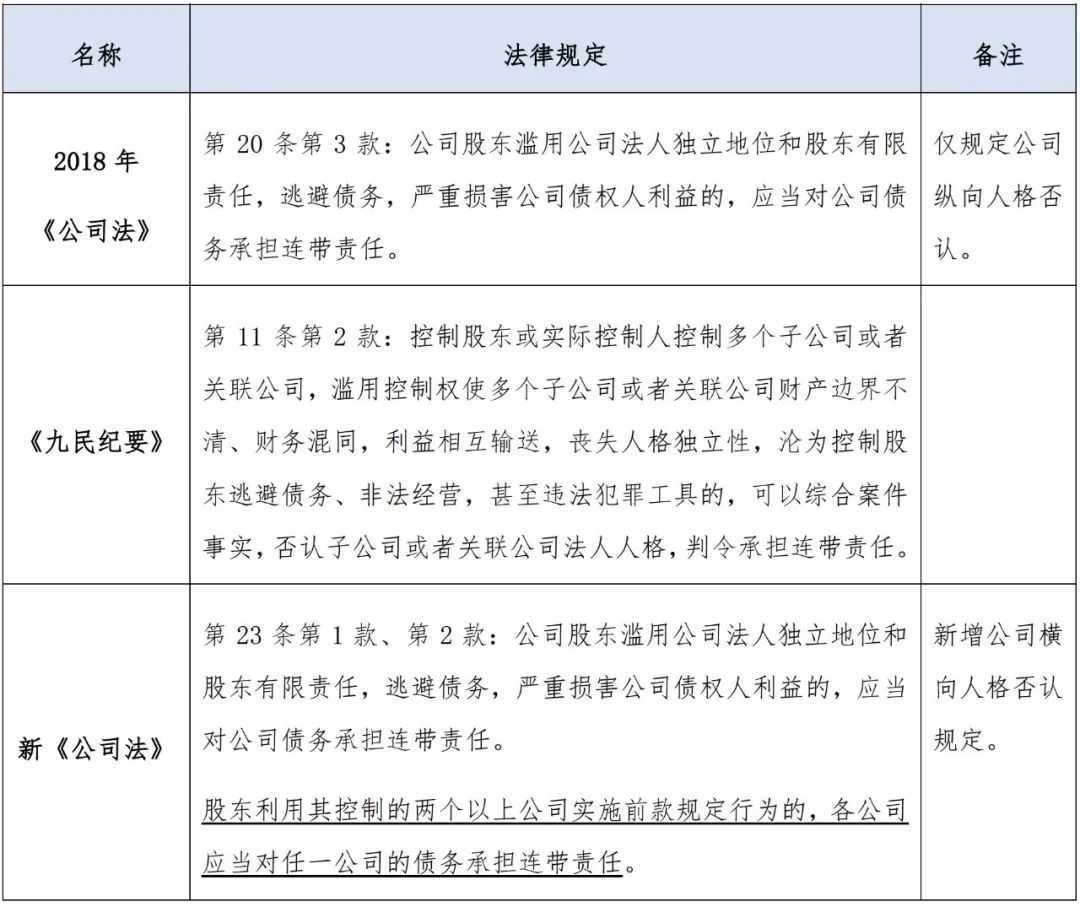

旧公司法只规定了纵向人格否认规则,并未规定横向人格否认规则。2005年《公司法》引入纵向人格否认制度,即在公司股东滥用法人独立人格和有限责任逃避债务,严重损害债权人利益的,要求该股东与公司承担连带责任。该规则主要指向母子公司之间的人格否认,责任主体仅含债务人的母公司,不含债务人的姐妹公司。这一规定沿用至2018年《公司法》。

商业实践中,横向人格否认有其现实需求,最高法院在多个公报案例、指导案例否认横向关联公司的独立人格,要求各公司承担连带责任。2008年,最高法院在公报案例(2008)民二终字第55号案中,以横向关联公司的实际控制人随意处置、混淆各个公司的财产及债权债务关系,造成各个公司的人员、财产等无法区分为由,认为该行为违背法人制度设立的宗旨,违反诚实信用和公平原则,损害了债权人利益,判决各横向关联公司为债务人承担连带清偿责任。2013年,最高法院在指导案例15号案中,参照旧《公司法》第20条第3款进行横向人格否认。裁判要点有二:第一,横向关联公司的人员、业务、财务等方面交叉或混同,导致各自财产无法区分,丧失独立人格的,构成人格混同。第二,横向关联公司人格混同,严重损害债权人利益的,相互之间对外部债务承担连带责任。关于该案突破旧法文义的理由,最高法院认为,横向关联公司人格混同的原因多是股东滥用法人独立地位和股东有限责任。否认其各自独立人格并将其视为一体,使其向债权人承担连带责任,实质就是将滥用关联公司人格的股东责任延伸至完全由其控制的关联公司上,以此救济利益受损的债权人。[2]

新《公司法》明确规定横向人格否认规则。新《公司法》第23条基本采纳了2019年《九民纪要》横向人格否认规则,规定股东利用其控制的两个以上公司实施滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

公司横向人格否认的理论分析

关联公司的多元发展兼具利弊,横向人格否认规则能够有效应对关联公司的弊端。一方面,关联促进了社会进步。美国19世纪末以来的四次并购浪潮中,关联方式经历了合同型、股权控制型、资本型到证券型的多元发展,[3]多个公司同受控制使得内部权力集中,达到提高信任程度、促进专业分工、扩大交易规模、优化资源配置的效果。另一方面,与关联的发展相伴而生的是有限责任滥用形式的增加。有限责任常被描述为一个将企业失败的风险从股东转移到债权人的原则。[4]但在有限责任被滥用时,则不应再让债权人承担该风险。集团化公司中,同受控制的各公司独立性有所减弱,可能偏离公司自身利益最大化目标,决策自主性受不当影响则可能影响以公司利益为基础的独立人格,[5]亦会损害债权人利益。鉴此,横向人格否认即有必要。

横向人格否认的主要理论基础为美国法上的企业整体理论和三角刺破理论。企业整体理论是指,如果各关联公司之间的关系足够紧密,即便法律上是数个主体,也应当否认对该经济事实上的单一实体的人为分割,将其视为一个商业体,各部分为彼此债务承担连带责任。[6]三角刺破理论则是指责任系按照三角线路流动,先由被控制的公司流向控制股东,再从该控制股东流向其他受制于该股东的具有关联性的企业。[7]实际上是一次顺向否认与一次逆向否认的结合。两个理论区别在于,股东是否优先于直接债务人之外的横向关联公司承担责任,三角刺破理论认为股东优先承担责任,企业整体理论则未设置责任承担顺序。

公司横向人格否认的实务解析

公司人格否认本质上属于对侵权行为的规制,应按侵权责任的构成要件分析。[8]在横向人格否认的侵权四要件中,通常仅凭行为要件和结果要件下的要件事实,即可同时判断是否满足过错要件和因果关系要件。但为尽可能全面回应实务需求,我们还会对主体要件、法律责任、如何证明、同受控制的合伙企业责任进行探讨。

(一)主体要件:横向人格否认的适用范围

主体要件关注的是,横向人格否认诉讼中的原被告是谁。原告是公司债权人自不必说,被告应当是“同一股东控制的两上以上公司”。于是产生两个问题:第一,同受谁的控制?第二,什么是控制?第二个问题留待“行为要件”分析。

我们认为,除了《公司法》明确规定的显名股东外,隐名股东和实际控制人也应属于控制主体。理由在于:第一,横向人格否认制度目的在于防止对公司人格独立和有限责任的滥用,可通过对“控制”作目的解释,将隐名股东和实际控制人纳入控制主体范围。第二,将隐名股东和实际控制人纳入控制主体范围,利于优先保护债权人利益,亦不会对其他股东造成难以预见的不利。这是因为无论显名股东有无独立意思,其毕竟已实施积极或消极滥用行为,其他股东是否知晓并认可显名股东与控制主体之间的关系,无关乎债权人利益保护。第三,参考指导案例15号等[9]最高法院案例、《九民纪要》第11条第2款,控制主体包括实际控制人具备合理性。

另需注意的是,当债务人(即妹公司)的实际控制人系姐公司,债权人请求姐公司因其滥用行为承担连带责任时,则落入纵向人格否认的适用范围。实践中,有法院将妹公司在经营权、人事权、财产权、决策权方面均无独立意思,受姐公司控制,作为横向人格否认的理由之一。[10]但我们认为,在实质上,这种情形应属于纵向人格否认中的“过度支配与控制”,不能仅因姐妹公司恰好有共同股东而简单从形式上认为此时属于横向人格否认。当然,如果姐公司并无独立意志,仅作为向妹公司传达指令的工具,则仍属于横向人格否认的适用范围。

(二)行为要件:如何判断控制和滥用

行为要件包括控制行为和滥用行为,缺一不可。根据新《公司法》第23条第2款,控制主体需对横向关联公司有控制行为,且需利用这些公司实施滥用公司法人独立地位和股东有限责任的行为,也即只有同时存在控制行为和滥用行为时,才可能进行横向人格否认。

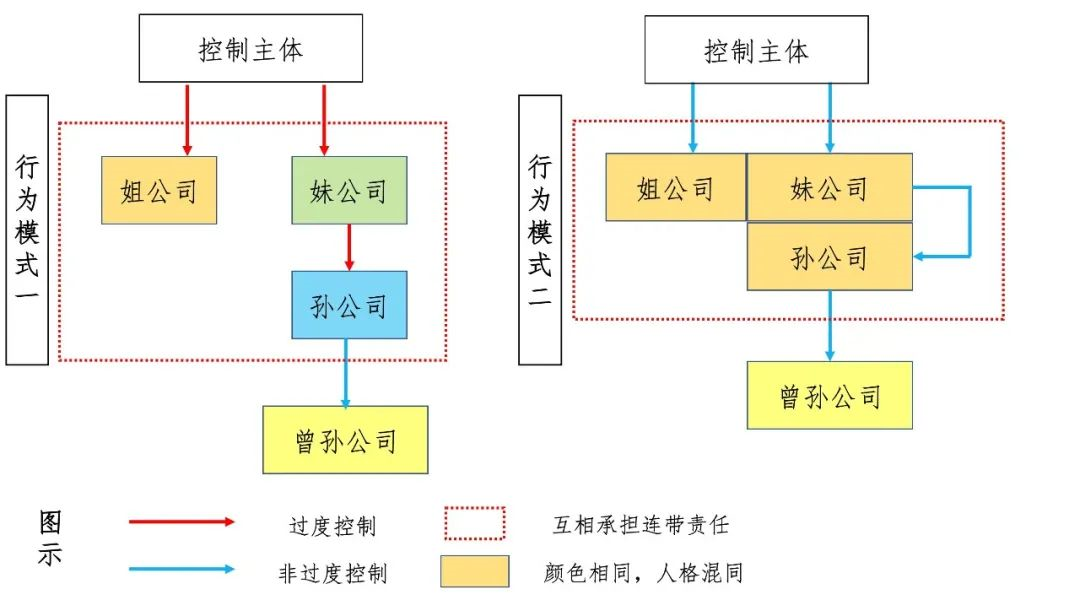

根据控制行为的程度高低以及滥用行为的具体情形,横向人格否认分为两种行为模式。结合既有裁判和《九民纪要》的观点,滥用行为主要分为人格混同、过度支配与控制、资本显著不足三类情形,满足其一即可构成纵向人格否认。我们认为,在横向人格否认中,第一,若控制行为的程度超出合理范围,实际上满足了过度支配与控制这类滥用行为的标准,则各横向关联公司因丧失决策独立性而应互相承担连带责任。第二,若控制行为的程度仍在正常商业经营的合理范围内,则须考察各横向关联公司是否因滥用行为而形成人格混同,若形成则互相承担连带责任,反之则不。此外,资本显著不足主要关注债务人与其股东而非关联公司的关系,故与横向人格否认制度不适配,司法中亦也鲜见以此横向否认人格的案例。同时,新《公司法》规定的“逃避债务”虽实质上以控制行为和滥用行为为判断基础,但这并不属于行为要件,而属于过错要件。

1. 行为模式一:过度支配与控制

过度支配与控制的核心在于丧失独立意志和利益。根据《九民纪要》,过度支配与控制是指操纵公司的决策过程,使公司完全丧失独立性,沦为控制主体的工具或躯壳。根据三角刺破理论,责任系从债务人流向控制主体,再流向其他受控主体。也即,控制主体与受控主体应对彼此的债务承担连带责任(对应顺向与逆向人格否认),据此逻辑,此时的横向人格否认不过是纵向人格否认的多次运用。无论受控主体间有无人格混同,都不影响连带责任的承担。

问题在于,如何判断过度支配与控制。控制程度上,过度控制是指公司决策并非为自己利益,而是为了控制主体或其他主体的利益。如北京三中院认为,无偿转让客户资源即属于过度支配与控制。[11]也即,面临特定公司机会时,存在人为划分,在盈利和成本承担上并不平等。[12]由是观之,《九民纪要》第11条中的利益输送等情形均属于因控制而不再能基于自身独立利益作出理性决策的行为模式。控制主体上,结合法律法规[13]和域外法经验[14],主要包括:第一,系新《公司法》第265条规定的控股股东,或者可以通过与其他投资者的协议达到类似影响;第二,有权任免董事会多数成员,或者在董事会有半数以上投票权;第三,根据章程、协议、近亲属关系或类似关系有权控制公司的财务、经营政策和交易;第四,控股主体数量可以不止一个,共同控制也是控制。[15]控制方式上,间接控制也属于控制。如A控制B且B控制C时,则认定A控制C,也即连续控制规则。[16]

2. 行为模式二:非过度控制+人格混同

行为模式二的核心在于人格混同,受控程度仅须达到关联公司对应标准即可。首先,受控公司须已形成人格混同。根据企业整体理论,受控公司已丧失“身份”,仅是企业集团的一个经济部门,此时不应继续承认其在法律形式上的拟制人格,而应根据经济事实要求其承担连带责任。[17]其次,受控程度无须达到“过度”标准,仅须达到关联公司对应标准即可。实践中对于需否将“关联公司”作为横向人格否认的要件有所争议,[18]有法院先判断是否关联公司,再判断行为、结果,[19]也有法院不把关联公司设置为必须要件。[20]我们认为,若两家公司满足人格混同,且在对控制主体的认定采上文实质标准的情况下,似乎较难出现非关联公司之间形成人格混同的情形,因此,“关联公司”是否为横向人格否认的要件,并无明显区别。不过,既然立法规定了“控制”,且控制主体对人格混同的公司确有一定程度控制,故横向人格否认时仍须达到关联公司标准。最后,关联公司宜采宽松标准,以免出现已形成人格混同的公司因不构成关联公司而无法适用人格否认的情况。最高法院在指导案例68号中的观点值得赞同,“公司法所称的关联公司,既包括公司股东的相互交叉,也包括公司共同由第三人直接或者间接控制,或者股东之间、公司的实际控制人之间存在直系血亲、姻亲、共同投资等可能导致利益转移的其他关系”。

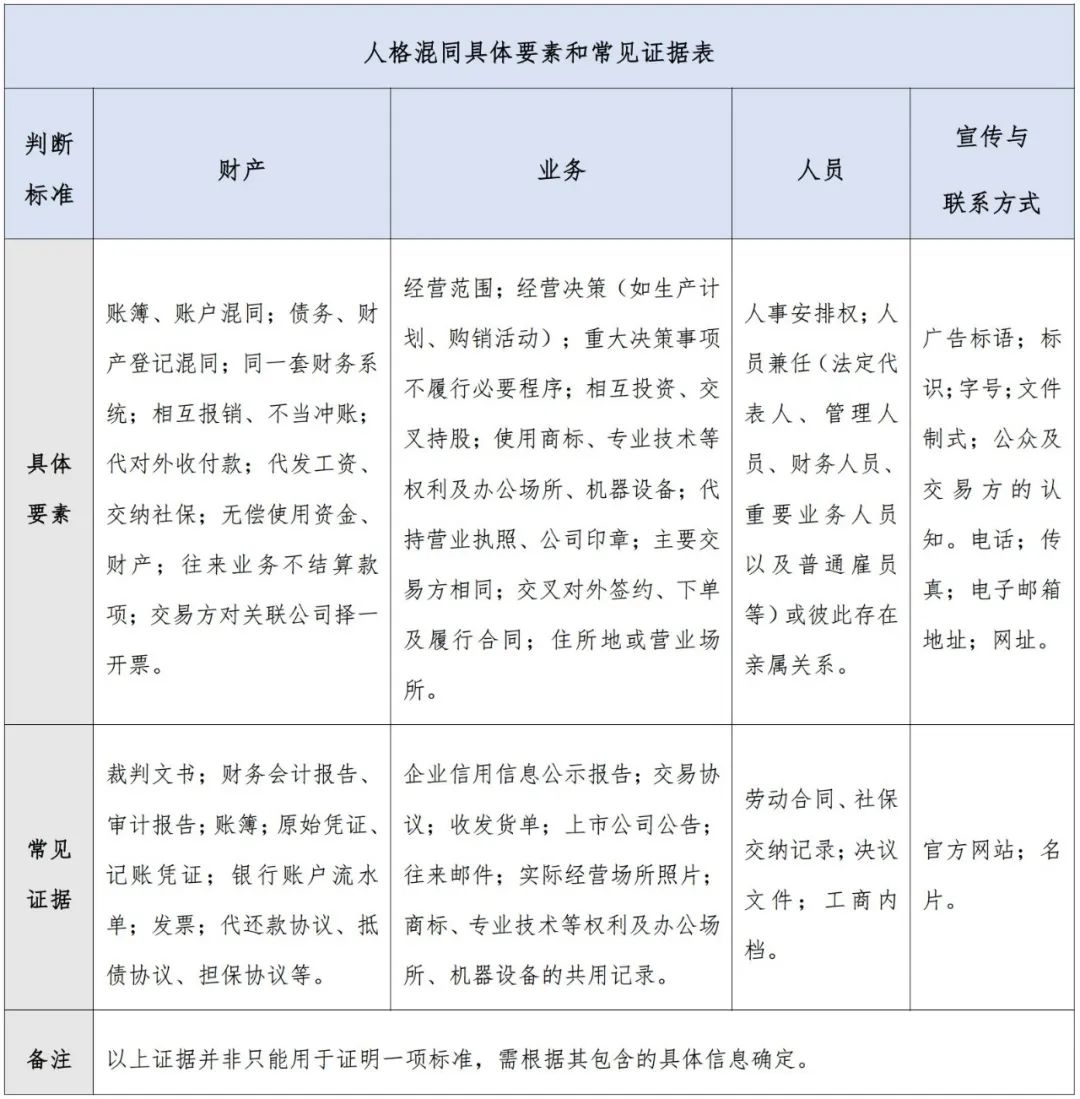

人格混同的判断有一定模糊性,财产、人员、业务是主要判断标准。一方面,人格混同不应有固定标准,而应在个案中综合判断。最高法院亦如是认为,这是因为人格混同的表现形式多样,混同的手段也不断翻新,一旦确定某一表现形式构成人格混同的表征,则某些公司必然尽力规避这些表征,同时依然保有实质混同,使债权人的取证和法院认定判断是否构成人格混同的难度大大增加。[21]另一方面,总结主要判断要素,有助于构建判断更完整的光谱,便于确定混同程度。一般认为,财产、业务、人员是判断人格混同的主要标准。财产混同是指财产归属不明、难以区分;人员混同是指组织架构以及人员存在严重的交叉或重叠,“一套人马,多块牌子”;业务混同是指关联公司所从事业务相同且经营过程中不分彼此,大量交易的实际主体无法辨认。

财产混同是人格混同的核心标准。一方面,实践中,有裁判认为仅凭人员、业务混同即可认定人格混同。[22]有实证研究发现,公司集团人格否认中各种刺破理由经常同时适用,业务混同的影响强于财产混同和人员混同,并认为《九民纪要》对财产混同的规定过于注重形式(如财务记载和账簿等),但满足财务记载和账簿的要求并不难,更未必表明没有混同问题,而现实中,公司集团成员之间通常存在密切的业务关系,故其认为更关注业务混同的做法值得肯定。[23]另一方面,《九民纪要》第10条认为人格混同最主要的表现是公司的财产与股东的财产是否混同且无法区分。上海二中院认为,“人格混同主要表现为财务混同,因此,即使可认定三家公司之间存在人员和业务的混同,亦不能认定其构成人格混同。”[24]类似裁判认为,财产混同是最重要的标准,其余标准应作为补强标准。[25]一份对关联公司人格否认的实证研究发现,仅有7.37%的案例丝毫不提财务/财产混同。[26]我们认为,人员、业务有所混同是正常商业现象,不能仅据此作判断人格混同,而应当以财产混同为核心标准和必要条件,若无财产混同则无人格混同。

财产混同须以财务记载不清、无法区分账目为前提。《九民纪要》第10条将没有财务记载作为财产混同的前提。最高法院亦认为,“在有财务记载的情况下,则证明股东与公司之间的法律关系是借贷或者借用,股东与公司是两个独立的民事责任主体。即,如果公司作了财务记载,一般不构成人格混同。反之,股东无偿使用公司资金、财产,不作财务记载,可以证明公司人格不独立,已成为股东的工具、另一个自我。这时,应否定公司的人格。”[27]

财务公司是关联公司间存在较频繁资金往来的典例,其会否当然导致公司集团内公司间的横向人格否认?为加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率,一些企业集团选择成立财务公司,作为集团司库,负责吸收成员单位存款、办理成员单位贷款、票据贴现、资金结算与收付以及提供成员单位委托贷款等业务。从裁判来看,目前鲜见因财务公司的存在造成关联公司人格否认的案例。我们认为,财务公司的存在并不意味着各关联公司当然地财产混同,仍应以财务账目清晰与否为准。尽管财务公司在经营过程中不可避免地会接受来自集团较强的行政干预,一定程度上缺乏自主经营权和相对独立性,但不支持当然认定财产混同的理由有二:第一,财务公司起到的积极作用应被肯定,当然性地否定人格带来的制度成本过高。第二,人格否认的出发点在于,防止因公司人格混同损害债权人利益,若关联公司财产仍可在财务账目上区分清楚,则实际未对债权人造成损害,自不应否认人格。当然,若财务公司管理不符合《企业集团财务公司管理办法(2022)》等规定,借财务公司之名,作为转移财产的工具,致使各关联公司财产混同,则应进行横向人格否认。故债权人可着重关注债务人与财务公司之间的财务往来是否符合一般业务表征、有无不当流向其他关联公司而无财务记载等情形。

综上,我们总结了人格混同的判断原则、具体要素和常见证据。结合司法实践和相关制度中的标准[28],判断人格混同原则有二:第一,个案中综合其他补强要素判断财产是否混同。第二,判断财产混同须着重考虑财务记载是否清晰、往来金额的大小及频率。下表为具体要素和常见证据:

3. “逃避债务”并非行为要件,其意义有限

《公司法》规定的“逃避债务”属于过错要件。逃避债务应指故意而非过失,[29]实践中在满足其他要件的情况下即可完成对该要件的证明,无须债权人对此另行举证。

判断“逃避债务”须以控制行为和滥用行为为基础,故其作为独立要件的意义有限。关于被告如何证明自己并非故意逃避债务的问题,江苏高院以“混同表象系基于标的公司特殊的政策改制背景而产生,与股东以转移资产、逃避债务为目的而产生的混同表象存在本质差别”[30]为由,认为不构成人格混同。还有法院以仅为商业风险[31]、转移资产目的是贷款而非逃债[32]、资产转让有相应对价[33]为由,认为不满足逃避债务的故意要件。我们认为,这不过是说理部分在形式上对逃避债务有所侧重,本质仍是对滥用行为的判断,逃避债务并无明显独立意义。

债权人明知债务人人格并不独立,仍与其交易的,并不排除横向人格否认的适用。有观点以债权人明知为由,认为债权人与债务人与有过失,从而为过错要件赋予意义。上海高院意见规定,“对下列情形,人民法院不宜适用法人人格否认原则:(一)(债权人明知)公司债权人明知股东实施了滥用公司法人独立地位和股东有限责任行为,但仍与公司进行交易的。”[34]我们认为,债权人恰恰是了解到债务人人格并不独立,基于对公司集团整体资产的信赖而与其交易,合理期待可通过人格否认制度获偿。若在其他要件均满足的情况下,仅因债权人交易时已知晓债务人人格非独立的事实而驳回诉请,而承担债务人公司失败的风险,则可能会助长控制主体的滥用行为,亦违背企业整体理论。

查看往期文章,请点击以下链接: