文|李皓、陈樱娥、晋柠、李逸梦、吴思丝、杨奕钒、何健民

目录

(一)旧法并未明确股权变动模式

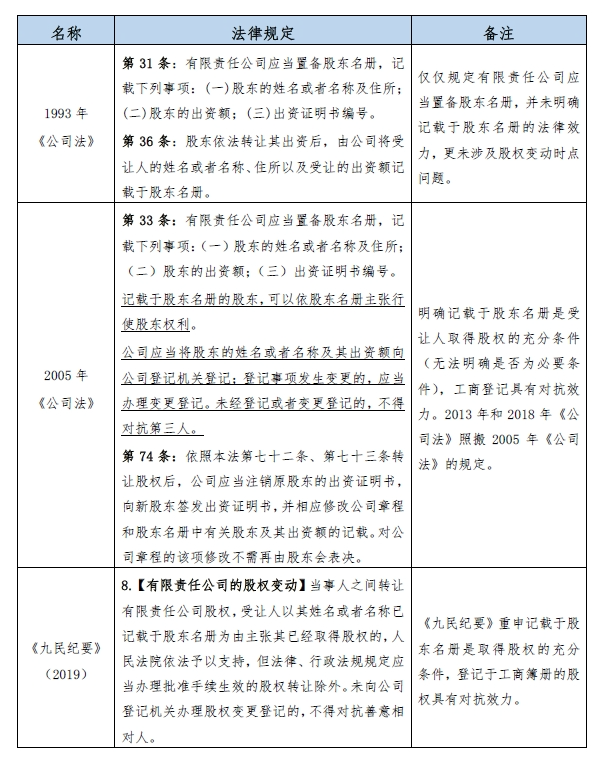

新公司法颁布之前,我国法律并未明确规定股权变动模式。1993年《公司法》第31条仅仅要求有限责任公司应当置备股东名册,股权转让后由公司将受让人记载于股东名册,并未规定“记载于股东名册”这一行为的法律效力。2005年《公司法》在1993年《公司法》的基础上,明确记载于股东名册是受让人取得股权的充分条件,工商登记具有对抗效力。仍存的疑问是,记载于股东名册是否为受让人取得股权的必要条件,换言之,是否只有记载于股东名册的主体才能认定为公司股东?当股东名册与工商登记信息不一时,以何者为准?在公司并未置备股东名册的情况下,如何认定公司股东?2013年和2018年《公司法》照搬2005年《公司法》的规定,并未对前述问题进行回应。

(二)股权变动模式规则模糊导致的裁判困境

既有规定关于股权变动模式的模糊性加剧了法律适用困难,以常见的股权代持纠纷为例。司法实践中就代持股权归属问题普遍采取“区分内外”的裁判思路。即在名义股东与实际出资人的内部关系上,往往依代持协议约定,认定股权归属于实际出资人。但当争议牵涉第三人时,在名义股东与实际出资人的外部关系上,法院大多依工商登记外观,认定股权归属于名义股东。

上述“区分内外”的裁判思路在执行异议之诉中被推演至极致,并基于服务裁判结果的需要,发生了一定的异化。一方面,实际出资人提起的执行异议之诉中,必然涉及名义股东的债权人利益,绝大多数法院基于“区分内外”的裁判思路,认定涉案股权归属于记载于股东名册或工商登记簿上的名义股东,实际出资人基于代持合同仅享有债权请求权,不得排除执行。例如,最高法院在(2020)最高法民终845号一案中即持上述观点。另一方面,在名义股东提起的执行异议之诉中,也必然涉及实际出资人的债权人利益,此时,法院为服务于第三人利益恒定优先保护的先行价值判断结果,在裁判理由上又提出登记外观仅具有推定力,在真实权利状态与登记簿记载情况发生偏离时,应认定实际出资人为真实权利人,名义股东仅为名义持有人,无法排除执行。例如,最高法院在(2020)最高法民申5567号案中即持该观点。

这种“区分内外”的裁判思路,虽然在一定程度上能够实现个案正义,但其内部逻辑却有待进一步检视,即作为财产权的股权具有对世性,只能归属于特定的主体,那又为何会在对内和对外关系上分属不同主体?[3]这一逻辑上的冲突和矛盾,在(2020)最高法民申956号一案中得到淋漓尽致的体现。该案中,名义股东债权人申请执行案涉股权(下称“在后裁判”),若依“区分内外”的思路,应认定股权归属于名义股东,实际出资人不得排除执行。但在该案之前,最高法院已在(2014)民二终字第259号一案中,基于内部关系,在“本院认为”部分认定了代持股权(或投资性收益)归属于实际出资人(下称“在先裁判”)。此时,虽然在先裁判“本院认为”部分并无既判力,但该认定具有预决力,属于免证事实,在后裁判若强依“区分内外”思路认定股权归属于名义股东,势必将要付出大量论证成本。最终,该案根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定(2019修正)》第9条规定[4],认为股权代持事实已为法院生效裁判所确认,实际出资人无需举证证明,名义股东及其债权人未能提供相反证据推翻生效判决确认的事实,支持了实际出资人排除执行。

“区分内外”的裁判思路下,代持股权的权利主体变得随机而不可预测,归属判断标准未能形成一以贯之的论证逻辑,事实上,这种裁判思路本质上回避了对股权变动模式的判断,是在股权变动模式立法缺失的情况下,法院采取的迂回策略和无奈之举。

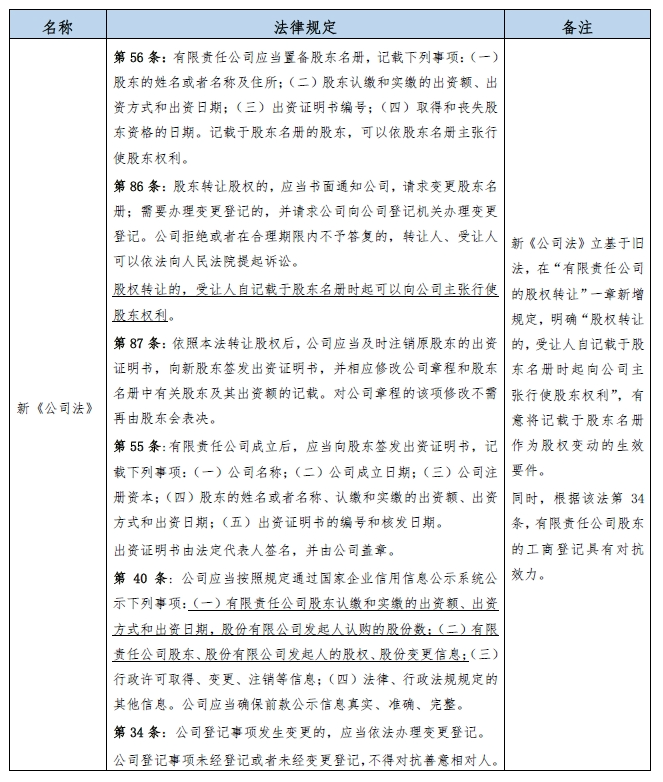

(三)新《公司法》将股东名册变更作为股权变动的充分条件

为了回应股权变动模式这一理论难题与实践热点,新公司法在“有限责任公司的股权转让”一章专门新增规定,其第86条明确股权受让人自记载于股东名册时起向公司主张行使股东权利,有意将股权变动时点确定为记载于股东名册之时。为落实这一规则,新公司法至少配套了三种措施:

其一,在公司未置备股东名册的情况下,以出资证明书、公司章程等作为股东资格的证明材料。新《公司法》第87条规定,股权转让后,除更新股东名册外,公司还应向新股东签发出资证明书,出资证明书应当记载股东名称、认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期等,同时公司应当相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载,对于该项公司章程内容的修订无需股东会决议。

其二,公司应当将股权转让等信息通过国家企业信用信息公示系统公示,该公示信息具有对抗效力。新《公司法》第40条规定,有限责任公司应当在国家企业信用信息公示系统公示股东认缴和实缴的出资额、出资方式和出资日期,股东股权转让等股权变更信息,同时,有限责任公司股东名称作为公司登记事项之一,未经登记或者未经变更登记,不得对抗善意相对人。

其三,明确股权受让人在公司拒绝配合办理相关手续时的救济途径。新公司法以记载于股东名册作为股权变动时点,而变更股东名册、签发出资证明书、办理信息公示等行为主体均为公司,为避免公司阻碍股权受让人权利实现或损害股权转让人的相关权益,新《公司法》第86条进一步规定,在公司拒绝或者在合理期限内不予答复的,股权转让人和股权受让人可以依法向法院提起诉讼。

股权变动模式的理论争议[5]

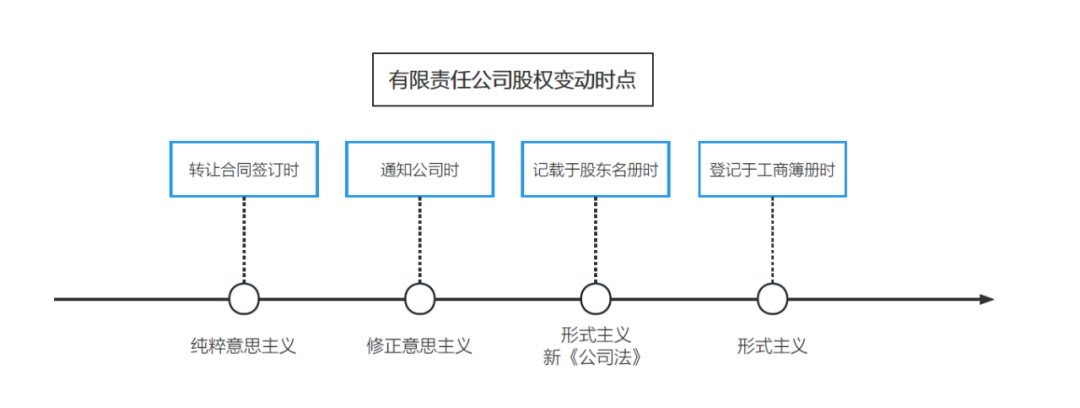

学理上,关于股权变动时点究竟为合同生效之时,载入股东名册之时,或是办理变更登记之时,见解不一,主要形成了意思主义说、形式主义说争论,意思主义的股权变动模式包括纯粹意思主义与修正意思主义,形式主义的股权变动模式包括债权形式主义和物权形式主义等。此类理论争议多有文章述及,属于老生常谈的话题,下文仅做简单介绍,在此基础上观察股权变动的法律内涵。

(一)纯粹意思主义股权变动模式及其反思

纯粹意思主义认为,股权变动无须以公示为生效要件,当事人意思表示一致即股权转让合同生效时,股权即发生变动。[6]股权交易系当事人之间意思自治领域,应交由私人自治,而股东名册、工商登记的变更取决于公司意志,若将其作为生效要件,股权变动效力发生与否将在很大程度上系于公司意志,势必损害合同自由与私人自治。

但纯粹意思主义选择性忽视了股权作为财产权与人身权集合体的双重属性,仅仅关注股权作为私人财产的转让自由,而对股权所代表的成员身份未予以应有的关注。纯粹意思主义将公司完全排除在外,极易损害公司利益和其他股东优先购买权,并非良策。

(二)修正意思主义股权变动模式及其反思

纯粹意思主义因将公司完全置于股权交易之外而备受诟病,有学者提出修正意思主义,该说参照债权让与制度,认为在股权转让人和股权受让人内部,股权在股权转让合同生效时即发生变动,但需经公司认可后才能对抗公司,经工商登记后方可对抗第三人。[7]

但修正意思主义亦无法自圆其说。首先,修正意思主义与“成员身份与成员权分离之禁止”规则相悖。修正意思主义蕴含的逻辑前提是,股权的财产属性与身份属性可作人为切分,受让人在股权转让合同生效后取得股权的财产性权利,仍须获得公司认可,方可取得股权的身份性权利,若公司具有合理理由不予认可,此时转让人仍保有股权的身份性权利。而该逻辑前提明显与“成员身份与成员权分离之禁止”规则相悖,股权的身份属性要求其权利之成立、行使与实现,均必须落于“成员”之语境中,“无论是概括性的股权,还是各种具体的股东权利,在归属上均不能与股东资格相脱离,亦即二者在归属上不得异其主体”。[8]

其次,修正意思主义重蹈“不完全物权”的解释路径,[9]与股权作为财产权的对世性相违背。修正意思主义认为,股权转让合同生效后,受让人取得不得对抗公司及公司以外第三人的股权,为使股权效力完整,当事人必须获得公司认可,这一解释路径与物权法传统理论上的“不完全物权”解释路径相似, 认为物权仅在当事人之间发生变动,未经登记不得对抗善意第三人。“不完全物权”学说为日本学者我妻荣提出,曾盛极一时,后因其与物权绝对效力、一物一权等物权法基本认识不符,逐渐衰落,近来已不为我国民商法学者所提倡。修正意思主义本质系复制“不完全物权”的解释路径,其更多的是一种语言游戏——一个效力不完整的股权是否还能被称之为股权,“不完整股权”概念的引入将直接与作为财产权的股权的对世性相冲突,会导致更多解释难题的出现。

最后,修正意思主义中“公司认可”的认定规则不清,加剧了股权权属认定规则的混乱。修正意思主义认为,公司形成认可的意思表示既可以明示为之也可以默示为之,前者如公司向受让人发出通知,后者如公司向受让人颁发出资证明书、变更公司章程、变更股东名册、通知参加股东会议、分发股利等。修正意思主义有意拓宽“公司认可”的方式,在股权交易当事人对股权归属无争议时,可能适用,但一旦双方产生争议各执一词,法官根本无法运用修正意思主义理论解决实际问题。例如,在股权代持法律关系中,公司向名义股东颁发出资证明书、分发股利,但却仅通知实际出资人出席股东会议行使表决权,此时,名义股东与实际出资人各占据“公司认可”中的部分事实,在二者均主张其为股东的情况下,采修正意思主义说将陷入无法判断的困境。

(三)形式主义股权变动模式及其评析

形式主义的股权变动模式包括债权形式主义和物权形式主义,因我国实证法未予认可抽象原则,实务中债权合意的效力与物权合意的效力几乎绑定,于此情形下区分债权形式主义与物权形式主义意义甚微,有鉴于此下文将二者统称为形式主义,不再区分。

与传统的物权变动模式理论争议相似,形式主义认为股权变动需具备“合意+特定形式”两个要件,[10]合意指向的是股权转让合同等,而所谓形式要件一般是指记载于股东名册或登记于工商簿册。换言之,股权转让合同生效并不能直接发生股权变动效力,股权受让人需被记载于股东名册或登记于工商簿册才能完成股权变动。

就股权变动的特定形式,虽有学者提出,应逐步采取单一的股东资格认定依据,将工商登记作为唯一的股东资格认定依据。[11]该观点鲜明简洁,在股权交易双方对股权归属存在争议且各具有一定外观事实时,能够为法官裁判提供明确的标准,发挥引导实践的作用。但是,在特殊情形下适用该观点有违实质正义,实践中,部分实际出资人虽未在形式上被记载于工商登记簿,但却在实质上参与公司管理、参加股东会、行使股东表决权、接受利润分配等,公司过半数的其他股东对此知情、默许甚至明示认可,此时,若以登记作为股权生效要件,实际出资人无法取得股东资格,难免有失公允。

我们认为,股权变动模式的选择并非是纯粹的理论之争,更是社会各界对一个清晰、明确的股权变动模式的期待。事实上,只要规则是明确的,交易风险自由当事人通过合同来分配,不会对所谓的合同自由造成限制。反之,如果规则是不明确的,那么这种交易风险就是由法律本身引发的,当事人也无法通过合同对这种风险进行配置,这才是对合同自由真正的限制。

新公司法中股权变动模式的实务解析

股权变动模式决定着股权转让人何时完成交付股权的义务、股权受让人何时享有股东权利并承担股东责任、实际出资人能否基于代持协议而享有股权、名义股东处置代持股权能否适用善意取得制度等,下文结合新公司法规定逐一解析。

(一)股权变动时点问题

新《公司法》第86条规定股权受让人自记载于股东名册时起向公司主张行使股东权利。对于该规定,至少需要厘清以下两个问题:第一,股权什么时候发生变动?记载于股东名册是否为股权变动的生效要件?第二,当公司未置备股东名册时如何认定股权变动?

新《公司法》采形式主义,仅合同本身无法发生股权变动效力,股权变动需要满足特定形式。如前文所述,学理上关于股权变动模式存在意思主义与形式主义之争,二者的核心区别在于,除股权转让合同合法有效外,股权变动是否需要满足特定形式。对此,新《公司法》第86条采形式主义,该作法殊值赞同,我们认为,股权受让人股权所承载的法律关系包括对人性法律关系和对世性法律关系,前者包括股东与公司之间、股东与股东之间,后者包括股东与公司债权人之间等,股权变动应当是对人性法律关系和对世性法律关系整体的变化,意思主义忽视了股权中的对世性法律关系,难以贴合实践需求。

原则上,股权变动的特定形式是记载于股东名册,记载于股东名册是股权变动的充分条件而非必要条件。《民法典》第209条第1款规定:“不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。”该条是关于不动产物权变动模式的规则,只有依法登记才能发生物权变动,即登记是不动产物权变动的充分且必要条件。就新《公司法》第86条而言,存在两种理解,其一是该规定类似于《民法典》第209条,股东名册变更是股权变动的生效要件,即只有记载于股东名册才能发生股权变动效力。其二是该规定并未明确股权变动模式,仅是明确受让人自记载于股东名册时起行使股东权利,没有排斥受让人在其他情形下行使股东权利的可能性。从文义解释上看,我们持第二种观点,新《公司法》并没有如同《民法典》第209条一样,以记载于股东名册作为股权变动的生效要要件,可以说记载于股东名册只是股权变动的充分条件而非必要条件。

新《公司法》第86条规定了股东名册的权利推定效力,属于证明责任规范。记载于股东名册仅具有权利推定效力,股东名册并未终局性地确定了股权的归属,在特定情形下,在当事人能够举证证明权利表征与真实权利状态存在不一致时可推定股东名册的推定力。若当事人就股东名册上记载的股权归属不存在争议,法院仅需适用新《公司法》第86条,将股东名册的记载作为股权归属判断的基础。若当事人对股东名册记载的股权归属发生争议,主张股东名册的记载与真实权利状态不一致的人应负举证责任,在主张权利一方无法证实或真伪不明时,法院可令其承担举证不能的法律后果。上述观点亦与《九民纪要》第8条[12]遥相呼应。股东名册的权利推定效力在特定情形下可被推翻,[13]股东名册并未终局性地确定了股权的归属,在当事人能够举证证明权利表征与真实权利状态存在不一致时可推定股东名册的推定力,《公司法解释三》第22条、第24条,《九民纪要》第28条均体现这种倾向。

未置备股东名册时,以“公司认可”的其他形式认定股权归属。新《公司法》虽然有意将股权变动时点确定为记载于股东名册之时,但商业实践中,多数有限责任公司并未专门置备股东名册,由此引发的问题是,在公司未置备股东名册时,如何认定股权变动时点?我们认为,股东名册变更的实质是公司认可,审判实践中可以根据案件实际审理情况,考虑出资证明书、公司章程、工商登记信息、股东会决议、董事会决议等文件,综合认定股权变动。[14]最高法院在(2019)最高法民终1491号一案中的观点值得借鉴,该案中股权受让人以未完成股权变更登记为由主张股权转让人没有履行合同义务,股权转让人则以股权受让人已实际取得目标公司控制权,合同目的已经实现为由要求支付合同价款。最高法院综合目标公司相关证照文件的交接情况、董事会决议内容、目标公司实际运营管理等诸多信息,综合认定股权已经发生变动,股权受让人应当依约支付合同价款。

(二)股权代持中的股东资格认定问题

既有规定、司法解释对实际出资人是否享有代持股权保持了沉默。实践中诸如实际出资人法律地位如何,实际出资人与名义股东何者为股东等问题,长期困扰着各地法院。[15]代持股权权属的判断不应脱离股权变动模式。如前所述,对新《公司法》第86条存在两种理解,其一,股东名册变更是股权变动的生效要件,其二,股东名册变更是股权变动的充分而非必要条件。在两种观点项下,就股权代持中股东资格的认定有所不同。

第一种观点项下,即认为股东名册是股权变动生效要件时,若名义股东记载于股东名册,那么名义股东才是公司真实股东,实际出资人与名义股东之间基于代持协议有关约定仅具有债法效力,而无股权变动效力。若名义股东未记载于股东名册而仅是登记于工商登记,实际出资人记载于股东名册,则名义股东并非公司真实股东,但这一主张不得对抗善意相对人。

第二种观点项下,即认为股东名册变更是股权变动的充分而非必要条件,需要区分情况在个案在认定股东资格。其一,若公司和其他股东对实际出资人的存在完全不知情,即完全隐名的情形下,名义股东为公司真实股东。因实际出资人未记载于股东名册,且未取得其他股东过半数同意,此时即使实际出资人和名义股东关于股权归属的约定产生合同法上的效力,亦会在显名过程中面临公司法上的障碍,不能认定实际出资人为实质意义上的股东,而应贯彻形式主义股权变动模式的基本原则,认定名义股东为真实股东,实际出资人因欠缺形式要件而无法取得股权,仅可依股权代持合同向名义股东主张投资收益,享有债权请求权。其二,公司和其他股东对实际出资人的存在是同意或默许的,即不完全隐名的情形下,在实际出资人有充分证据证明其实际享有股权时,可以肯认其股东资格。此时实际出资人与名义股东各占据一部分权利外观事实,可采实质重于形式的判断标准,对实际出资人是否享有股权作实质审查。若实际出资人实际行使包括参与重大决策权、选择管理者、资产收益权、知情权在内的股东权利,如列席股东会议,参与重大事项表决,委派公司高管、财务人员,参与公司利润分配等,其他股东对此明示同意或者默示同意,[16]可以认定实质出资人为公司股东。

我们赞同第二种观点。从文义解释来看,新《公司法》第86条仅仅正向规定受让人自记载于股东名册时起向公司主张行使股东权利,并没有反向禁止未记载于股东名册的受让人行使股东权利,记载于股东名册是股权变动的充分条件而非必要条件。

(三)执行异议之诉中实际出资人排除强制执行问题

前文已述,在完全隐名中,实际出资人仅享有债权请求权,其债权与申请执行的人债权处于相同位阶,无法排除强制执行。在不完全隐名中,若实际出资人证实其实际行使权利并公司过半数其他股东同意,实际出资人享有股权,此时,若申请执行人仅享有债权请求权时,[17]本可参照“物权优先于债权”原理简单得出结论,但因公司法第34条规定了登记事项的对抗效力,理论与实务多有观点基于商事外观原则、登记对抗效力理论,认为不完全隐名中,实际出资人亦不得对抗作为善意第三人的申请执行人。[18]例如(2019)皖民申2922号案中,安徽高院认为:“商事外观主义原则下有关公示体现出来的权利外观,导致第三人对该权利外观产生信赖,即使真实状况与第三人的信赖不符,只要第三人的信赖合理,第三人的民事法律行为效力即应受到法律的优先保护”。

我们认为,应当避免商事外观原则的泛化与滥用。商事外观原则并非现行法律明文规定的原则,而是民商法上的学理概括,系法律基于特定理由不得已地按照外观特别是对该外观的合理信赖赋予法律效果,其法律构成、法律效果因场合而异。[19]就股权代持而言,登记外观并不产生登记人取得权利的法律效果,在实际权利人有充分证据的情况下,不应以外观事实公然掠夺实际权利人的权利。

有观点继而主张区分申请执行人作为股权交易第三人与非股权交易第三人的情形,认为股权登记表征不构成非股权交易第三人的信赖基础,非股权交易第三人不具有信赖利益,其债权请求权自然无法优先于实际出资人受到保护,但股权交易第三人的信赖利益应优先于实际出资人予以保护。[20]

一方面,若申请执行人为非交易相对人,申请执行人并非新《公司法》第34条规定的善意相对人,不能主张对抗效力。根据新《公司法》第34条,登记对抗效力保护的是善意相对人,而善意相对人与善意第三人或者第三人所指称的范围是不同的,善意相对人仅指与名义股东发生股权交易的、主观上不知道且不应当知道名义股东并非真实合法有效的股东的人。

另一方面,若申请执行人是交易相对人,我们认为,作为交易第三人的申请执行人亦不得对抗享有股权的实际出资人。若作为股权交易第三人的债权人得以对抗享有股权的实际出资人,将直接降低善意取得制度的门槛,对既有的权利序位产生巨大冲击。例如,名义股东与交易第三人签订股权转让合同后,已变更股东名册,此时,交易第三人可依善意取得制度取得股权;若双方尚未完成股东名册变更,交易第三人因不满足取得要件,不构成善意取得,仅享有债权请求权。在后一种情形下,若法院支持股权交易第三人的债权请求权,判令名义股东继续履行股权转让合同,交易第三人依据生效裁判申请强制执行,将股权变更登记至其名下,这无异于在强制执行制度中又创设一项“低配版的善意取得制度”,不仅架空了物权法关于善意取得构成要件的设定,亦破坏了物权优先效力。

查看往期文章,请点击以下链接: