文 | 民营企业纠纷解决课题组

文 | 民营企业纠纷解决课题组

文末点击“阅读原文”可下载案例检索报告(PDF)

引言:

首篇报告全面梳理了担保(物保)和保证(人保)共同的法律风险(担保篇之一般风险),第二篇报告讨论保证(人保)的特殊风险(担保篇之保证风险)。本篇报告聚焦于担保物权(物保,包括抵押权、质权、留置权和新类型担保等)可能引发的纠纷和风险,围绕[1]担保物权的登记问题;[2]特殊担保物权的注意事项;[3]混合共同担保中的债权实现与追索问题等三个方面提示担保物权特有的法律风险,并为民营企业提出应对方案和防范建议。

担保物权的登记问题

担保物权的登记问题

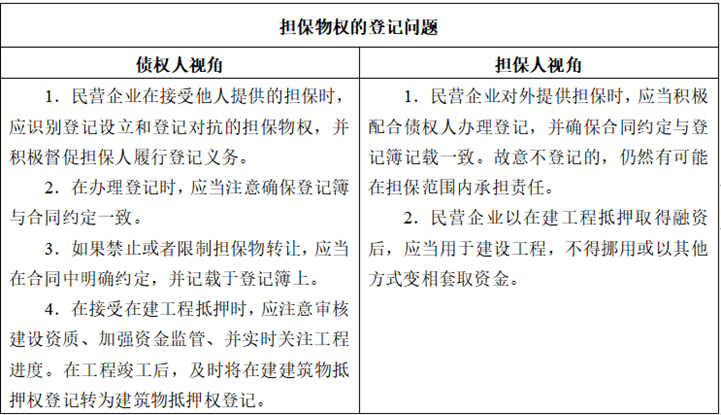

担保物权与保证的最大不同在于担保物权通常需要“公示”或“登记”,而民营企业接受或者提供担保(物保)的主要法律风险也往往与登记相关。

(一)登记的法律效果

按照登记的法律效果,担保物权可以分为三类:

-

登记设立。登记设立的担保物权,意味着担保物权在登记机构登记后才设立。如以建筑物、探矿权、采矿权等为客体设立的抵押权;以没有权利凭证的股权、著作权、应收账款等为客体设立的质权;以信托计划份额、排污权、商铺租赁权等为客体设立的新类型担保。

-

登记对抗。登记对抗的担保物权,意味着担保物权在担保合同成立并生效时即设立,未经登记的,不得对抗善意第三人。主要是以设备、原材料、正在建造的船舶或航空器、交通工具等为客体设立的抵押权。

-

无需登记。无需登记的担保物权,不要求登记公示,以“占有或交付”作为公示手段。例如,以交付或实际控制动产(如有权利凭证的票据、债券、提单等)方式设立的质权、以留置的动产为客体设立的留置权。

(二)登记机构

《民法典》在此前已基本形成的不动产登记制度的基础上,着力于构建统一的动产和权利担保公示系统。我们将各类担保物权的登记机构汇总如下:

(三)登记的法律风险

1. 登记的担保范围与合同约定不一致

以不动产抵押登记为例,若合同约定的担保范围与登记簿记载不一致,以何者为准?对此,《担保制度解释》第47条摒弃了此前“原则上以登记簿为准,例外以合同约定为准”的做法,改采完全的登记主义,即以登记为准。

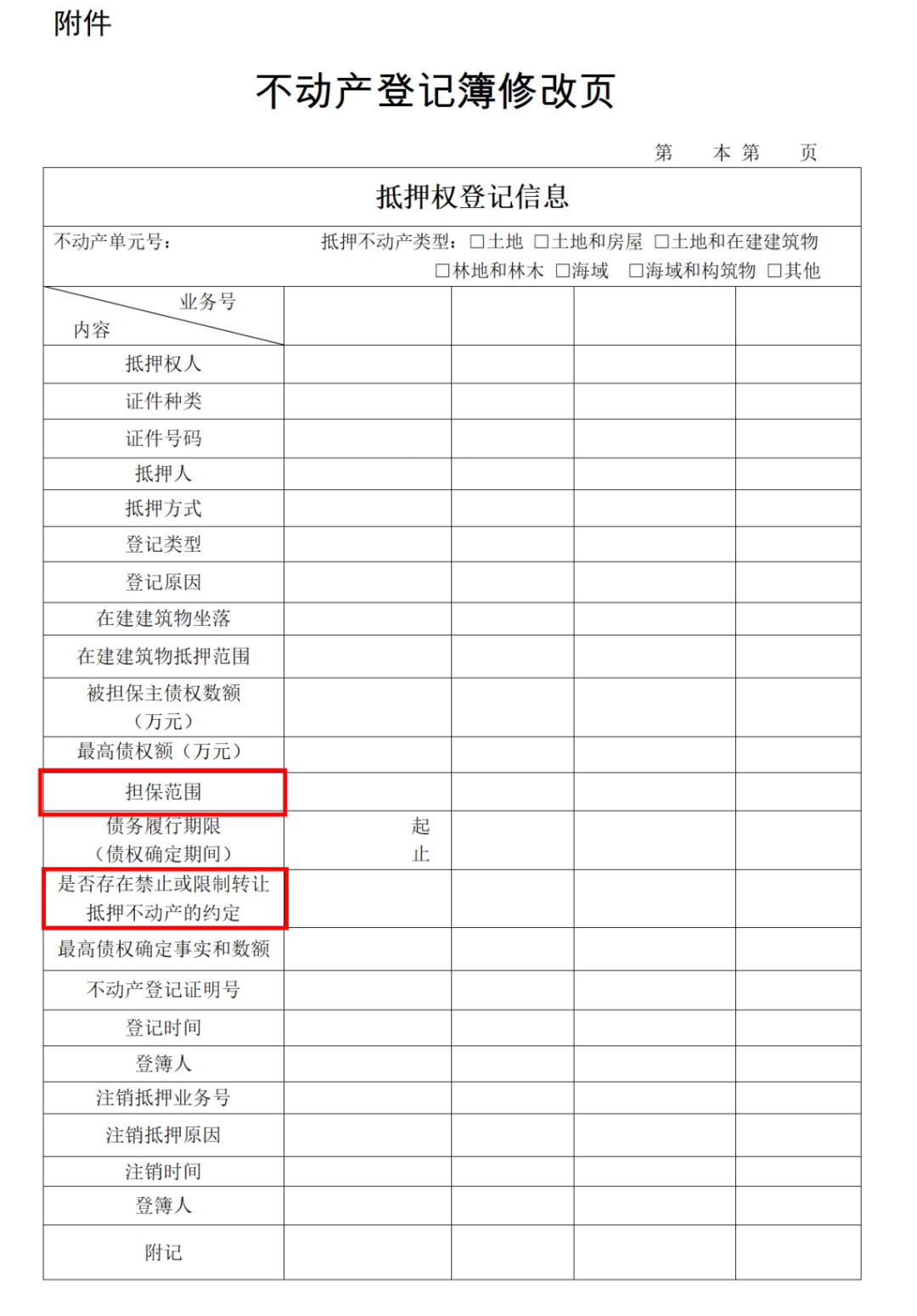

此前,由于不同地区的系统设置及登记规则不同,《九民纪要》第58条允许法院在例外情况下,依照合同约定确定担保范围。随着不动产抵押登记系统的完善,不动产登记簿在“抵押权登记信息”页专门增设“担保范围”栏目,[1]《九民纪要》第58条不再适用。因此,民营企业在办理担保物权登记时,务必仔细确认担保范围,确认合同与登记相一致。

2. 遗漏登记禁转协议

《民法典》第406条第1款规定:“抵押期间,抵押人可以转让抵押财产。当事人另有约定的,按照其约定。抵押财产转让的,抵押权不受影响。”该规定彻底颠覆了原担保法时代原则上禁止或者限制抵押财产转让的观点。同时,考虑到抵押权的追及力可能受限,[2]该条亦允许当事人之间作出禁止或限制转让的约定。

基于合同的相对性,当事人间的禁转协议无法约束第三人。因此,在技术层面,不动产登记簿也增设“是否存在禁止或限制转让抵押不动产的约定”栏目。依据《担保制度解释》第43条之规定,当事人应将禁止或限制转让抵押财产的约定登记在不动产登记簿上,否则无法对抗善意的抵押财产受让人。

3. 在建工程抵押登记

实践中,很多民营企业为取得继续建造工程的资金,往往以土地使用权连同在建工程作为抵押物以获取资金或贷款。银行或作为债权人的民营企业在接受在建工程抵押时,应当特别注意以下风险:

一是抵押人不具备法定资质。若抵押人未取得建设用地使用权、规划许可证等(如小产权房等违法建筑),依据《担保制度解释》第49条第1款之规定,以违法建筑物抵押的,抵押合同原则上无效。

二是在建工程“烂尾”。部分房地产公司可能将抵押获得的融资款挪作他用,导致资金链断链,在建工程“烂尾”,抵押财产价值大大降低。

三是未及时办理续建登记。与一般不动产抵押不同的是,在建工程抵押权的标的物在不断变化。《担保制度解释》第51条第2款明确规定,在建工程抵押权的效力范围仅限于已建成并且已办理抵押登记的部分。因此,债权人应当及时关注在建工程进度,对续建部分及时办理登记。

(四)未登记的救济路径

对于登记设立的担保物权,债权人与担保人签订担保合同后,担保人有义务进行登记。问题是,债权人请求登记,担保人仍不愿或不能履行的,债权人如何救济?依照《担保制度解释》第46条之规定,可以分情况讨论:

未登记可归责于担保人时,依据《担保制度解释》第46条第3款之规定,债权人有权请求担保人在担保范围内承担责任,但不能超过抵押权设立时抵押人可能承担的责任范围。举例而言,假设合同约定的担保债权为800万元。若抵押财产价值为500万元,则抵押人在500万元范围内承担责任;若抵押财产价值为1000万元,则抵押人在800万元范围内承担责任。此外,担保人承担赔偿责任后,仍然可以向债务人追偿。[3]

未登记不可归责于担保人时,担保人原则上不承担责任。但担保人已经获得赔偿或补偿的,债权人可以请求担保人在其所获金额范围内承担赔偿责任。[4]

应对建议:无论作为债权人还是担保人,民营企业在提供或接受担保物权时,应特别关注是否需要进行登记公示,并确保登记及时、准确、全面。

特定担保物权的注意事项

特定担保物权的注意事项

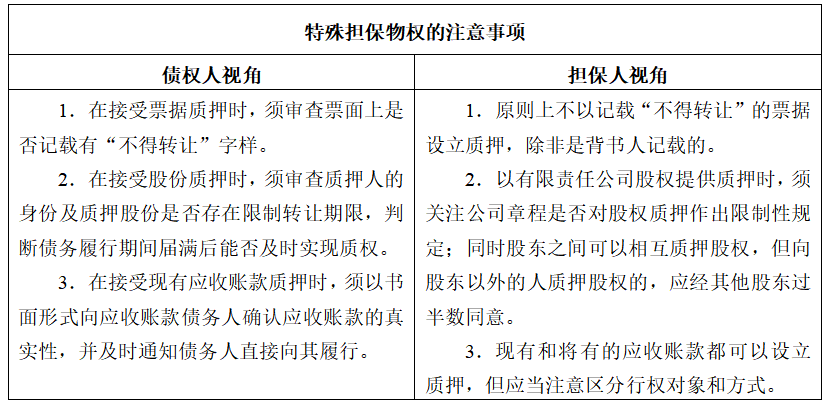

除最为常见的以动产或不动产作为抵押以外,债权、股权等财产权利也可以成为权利质权的客体,排污权、碳排放权等也可以设立新型权利抵押。民营企业在提供或接受这些特殊权利设置的担保物权时,应当注意以下高频风险:

1.票据。票据设置质押最大的风险是记载“不得转让”字样。如果出票人记载“不得转让”,根据《最高人民法院关于审理票据纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》(下称“《票据规定》”)第52条,该票据禁止质押。如果背书人记载“不得转让”,根据《票据规定》第53条,该票据允许质押。

2.公司股权。首先,为防止股东变相抽逃出资,公司不得接受本公司的股票(股权)作为质押物。[5]其次,公司发起人或董监高持有的限制转让股票允许质押,但质权人不得在限制转让期限内行权,须等待限制期届满或限制解除。[6]最后,拍卖、变卖有限责任公司或上市公司股权时,应当遵守公司法和监管规则确定的法定程序。

3.应收账款。《民法典》将可用于质押的应收账款范围从现有的应收账款扩展到将有的应收账款,相应地会产生两套行权系统。对于现有应收账款质押,质权人负有核实和通知义务。核实义务要求,质权人向应收账款债务人核实应收账款是否真实。如应收账款债务人曾向质权人确认应收账款真实(实践中往往需结合印章和代理人身份等综合判断确认的效力),则原则上不得拒绝承担担保责任。若债务人未确认真实,则质权人需举证证明办理出质登记时应收账款真实存在。鉴于在动产和权利担保中,登记簿仅具有警示和确认优先顺位的功能,故不能仅以办理出质登记为由主张优先受偿。通知义务要求,质权人将应收账款已经设立质权的事实通知债务人,此后债务人不得再向应收账款债权人履行,而只能向质权人履行。[7]

将有应收账款质押,与现有应收账款质押相比,存在三方面差别,包括(1)行权对象上,由于将有应收账款的义务人不特定,故质权人只能请求应收账款债权人(而非应收账款债务人)履行义务;(2)行权方式上,将有应收账款通常会设立特定账户;(3)实现方式上,除诉讼与执行外,现有应收账款质权的质权人可以参照“督促程序”,申请支付令实现担保物权;而将有应收账款在特定情况下可以准用“实现担保物权案件”的程序,对应收账款进行折价或者拍卖、变卖。

应对建议:无论作为债权人还是担保人,民营企业在提供或接受特殊类型的担保物权时,应当注意特别限制或规定,必要时可聘请专业律师协助分析。

混合共同担保中的债权实现与追索问题

混合共同担保中的债权实现与追索问题

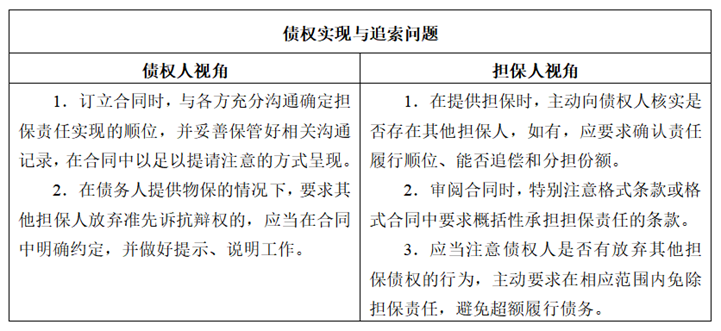

所谓混合共同担保,是指针对同一债权,既有物保,又有人保。在此情况下,如何确定实现债权的顺位及如何追偿都是民营企业最为关心的问题。

(一)债权实现顺位的典型纠纷

依照《民法典》第392条之规定,在混合共同担保中,当事人对实现债权的顺位和方式没有约定或约定不明时,应当依照以下原则处理:

其一,债务人自身提供物保的,为简化追索程序,债权人应当先实现该物保,再实现其他担保。此时,其他担保人享有“准先诉抗辩权”,即可以要求先实现债务人自身的物保。

其二,若债务人自身未提供物保,仅存在第三方提供的物保和人保,《民法典》摒弃了原《担保法》第28条第1款的“物保优先说”,规定债权人可以向任一担保人主张权利。

由此,实践中最常见的争议是判断当事人对于实现债权有无明确约定。以银行贷款合同的格式化保证条款为例,通常会要求保证人无论在何种情况下都应当承担保证责任。[8]对于此类条款的解释,司法裁判并无统一标准。一种观点认为,该条款明确约定了债权实现方式,保证人明确放弃准先诉抗辩权,可以按照合同约定要求保证人直接承担保证责任。另一种观点认为,结合格式条款的相关规定,认为该条款约定不明确,除非保证人明确放弃准先诉抗辩权,否则应当优先执行债务人自身提供的物保。

(二)担保人追偿的份额确定

与普通的物保、人保相同,混合共同担保中的担保人代为清偿全部主债务后,原则上可以向债务人追偿。但在混合共同担保中,比较特殊的问题是,担保人之间能否相互追偿?若允许追偿的话,担保份额应当如何确定?

第一,担保人之间原则上不允许相互追偿。原《担保法解释》第38条第1款允许混合共同担保的担保人相互追偿,但《物权法》第176条、《民法典》第392条均删除了相关表述,此后,司法实践的主流观点是不能相互追偿,因为每位担保人在设立担保时理应清楚自己的风险敞口,在没有共同担保的意思表示的情况下,存在多位担保人并不等于减轻了自己的担保责任。[9]

第二,各担保人之间可以就相互追偿作出单独约定。依据《担保制度解释》第13条,在如下情形,担保人可以相互追偿:一是数个担保人之间约定相互追偿及分担份额;二是数个担保人之间约定承担连带共同担保,或者约定相互追偿但是未约定分担份额的;三是数个担保人虽然并未在合同中明确可以相互追偿,但是担保人在同一合同书中签字、盖章或者按指印。但要注意的是,后两种情况下,担保人须先向债务人进行追偿,就不能清偿的部分,各担保人再按比例分担。

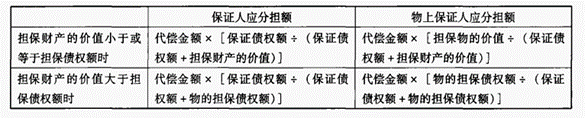

第三,责任份额计算需综合考虑担保财产的价值与担保债权的数额。混合共同担保的责任分配之所以复杂,是因为人的担保系“人之无限责任”;而物的担保与担保财产的价值相关,实则“物之有限责任”。[10]在当事人未就追偿份额作出明确约定的情况下,保证人与物上担保人的责任分担的计算,需分情况讨论:(1)若担保财产的价值小于担保债权额时,则应当按保证债权额和担保财产价值的比例确定各自的份额;(2)若担保财产的价值大于或者等于担保权额时,应当以保证债权额和担保债权额的比例确定各自的份额。具体计算公式如下:

第四,若债权人放弃部分担保,保证人不得向其行使求偿权。同时,为平衡债权人与保证人的利益,保证人在物保人应分担责任的范围内免除担保责任。同理,若债权人放弃人保,物保人在保证人应分担责任的范围内免除担保责任。

应对建议:混合共同担保中,民营企业无论是作为债权人,还是担保人,均可以在合同中明确约定担保责任的实现顺位和分担份额。

注释

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。