文|陈樱娥

目录

引言

一. 关于法律时间效力的制度原理

(一)情形一、二中的法律溯及适用问题

(二)情形三中的法律衔接适用问题二. 新《公司法》溯及适用规则

(一)“明确修改”型的溯及适用规则

(二)“空白填补”型的溯及适用规则

(三)“解释细化”型的溯及适用规则

三. 新《公司法》衔接适用规则

(一)关于持续至新法之后的合同履行的规定

(二)关于清算义务人责任的规定

四. 结语:法律时间效力的思考流程

引言:

2023年12月29日,全国人大常委会审议通过了《中华人民共和国公司法(2023修订)》(以下简称新《公司法》)。新《公司法》自2024年7月1日起施行,全文共15章266条,在2018年《公司法》13章218条的基础上,实质新增和修改110余条,新《公司法》是对旧法的全面系统修改。[1]由此产生的问题是,新《公司法》能否适用于它生效以前所发生的法律事实?具体包括能否适用于“新法施行前发生和完成的法律事实所引起的民事纠纷案件”与“新法施行前发生但持续至新法施行后的法律事实所引起的民事纠纷案件”。[2]这涉及法的时间效力理论。

为统一新《公司法》时间效力问题的法律适用与裁判尺度,最高人民法院于2024年6月30日发布《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉时间效力的规定》(以下简称《新公司法时间效力规定》),这是继《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》(以下简称《民法典时间效力规定》)之后,我国又一部专门规定法律时间效力的重要文件。

《新公司法时间效力规定》一共8个条文,在坚持“法不溯及既往”的基本原则下,既规定了针对“发生和终结于新法施行前的法律事实”溯及适用的一般规则与具体情形,也规定了针对“发生于新法施行前但持续至施行后的法律事实”的衔接适用规则。[3]下文将从法律时间效力制度原理、新《公司法》溯及适用一般规则与具体情形、新《公司法》衔接适用的一般规则与具体情形三个方面,对《新公司法时间效力规定》展开讨论。

关于法律时间效力的制度原理

关于法律时间效力的制度原理

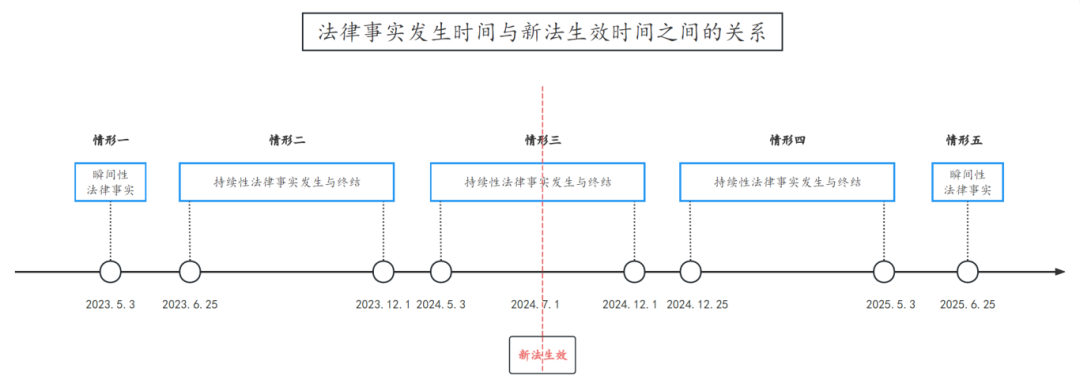

《中华人民共和国立法法(2023修正)》(以下简称《立法法》)第104条规定:“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。”这是关于法律溯及力的明确规定。所谓“不溯及既往”是指新法仅适用于生效之后的法律事实,对于生效之前的法律事实不适用,而所谓“溯及既往”是指新法适用于生效之前所发生的法律事实。[4]循此,法律事实发生时间与新法生效时间的先后顺序是适用新旧法律的判断标准。

学理上将法律事实区分为瞬时性事实与持续性事实两类,[5]在时间轴上,瞬时性事实的发生与终结是一个点,而持续性事实的发生与终结则是一条线。前述分类的语境下,法律事实发生时间与新法生效时间的先后顺序包括五种情形:情形一,瞬时性事实发生与终结于新法生效之前;情形二,持续性事实发生与终结于新法生效之前;情形三,持续性事实发生于新法生效之前,而终结于新法生效之后,也即法律事实跨越新旧法律;情形四,持续性事实发生与终结于新法生效之后;情形五,瞬时性事实发生与终结于新法生效之后。其中,情形一、二可归于一类,属于新法生效前发生和终结的法律事实,情形三属于跨法的持续性事实,情形四、五归于一类,涉及的是新法生效之后的法律事实。[6]

对于以上五种情形,《新公司法时间效力规定》分别予以规定,其中第1条第1款对应情形四、五,重申:“公司法施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用公司法的规定。”第1条第2款对应情形一、二,明确:“公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释有规定的,适用当时的法律、司法解释的规定。”第三条是情形三的具体体现,强调:“公司法施行前订立的与公司有关的合同,合同的履行持续至公司法施行后,因公司法施行前的履行行为发生争议的,适用当时的法律、司法解释的规定;因公司法施行后的履行行为发生争议的下列情形,适用公司法的规定。”前述规定基本延续了《民法典时间效力规定》的规范表述,是关于新《公司法》时间效力最基础、最重要的规定,统领整部司法解释,《新公司法时间效力规定》其余条文均围绕前述规定细化展开。

(一)情形一、二中的法律溯及适用问题

就情形一、情形二而言,法律溯及力涉及的问题是新法能否适用于“施行前发生和终结的法律事实所引起的民事纠纷案件”?对此,应当严格遵守《立法法》第104条的规定,按照原则不溯及、例外溯及来处理。原则适用旧法,这是法律安定性的应有之义,立法者不能苛求公民遵守尚未施行的规则,而应当保护公民对既有规则的信赖利益。例外适用新法,需要统筹考虑两个层面的问题,第一个层面是新法是否实质修订旧法,若新法仅是形式修订,新旧法律并无实质差异,适用旧法亦能实现新法目的。第二个层面是新法实质修订旧法的情况下,打破“法不溯及既往”的正当理由,适用旧法维护的是公民对既有法律秩序的信赖利益和基于此种信赖安排生活的行为自由,而前述利益的让位必须具备正当理由,这种理由通常包括适用新法更有利于实现当事人的合法权益、维护公共秩序、弘扬社会核心价值观等。

具体至新《公司法》,《新公司法时间效力规定》第1条第2款就情形一、二贯彻了“法不溯及既往”理念,原则适用旧法,例外适用新法。需要注意的是,溯及既往的前提是新法实质修订旧法,新《公司法》的实质修订包括“明确修改”“空白填补”“解释细化”三种具体情形。总体而言,新《公司法》与2018年《公司法》呈现四种状态:其一,保留或形式修改,例如新《公司法》将“半数以上”“二分之一以上”统一为“过半数”(第66条、第72条等),将“股东大会”“股东会”整合为“股东会”等;其二,明确修改,新《公司法》变更旧法规定,例如,五年最长认缴期限(第47条)、出资加速到期(第54条)等;其三,空白填补,新《公司法》新增相关制度,例如催缴失权(第52条)、禁止财务资助(第163条)、类别股设置(第144条)等;其四,解释细化,新《公司法》对旧法的原有规定加以细化,例如横向人格否认(第23条)、查阅会计凭证(第57条)等。就“明确修改”“空白填补”“解释细化”三种实质修订情形,《新公司法时间效力规定》分别在第1条、第2条、第4条、第5条明确了相应的溯及适用规则。

(二)情形三中的法律衔接适用问题

情形三涉及的问题是新法能否适用、如何适用于“施行前发生但持续至施行后的法律事实所引起的民事纠纷案件”?相较情形一、二,情形三的法律适用是一个更为复杂的思考过程。它至少需要回答以下两个问题:

第一,持续性事实的新旧法律适用问题,是否属于溯及既往这一概念范畴?有学者采广义的溯及既往概念,将前述情形一、二、三笼统称为法的“溯及适用”。[7]也有学者采狭义的溯及既往概念,主张情形一、二属于法的“溯及适用”问题,而情形三属于法的“衔接适用”。[8]“溯及适用”的原则是适用旧法,而“衔接适用”的原则是适用新法。事实上,溯及既往概念的外延“由公共利益的地位以及国家管理社会的强度来决定”。[9]若采广义概念,这意味着限缩新法效力范围,原则禁止新法适用于正在持续的法律事实,强化对个人自由权利的保护,若采狭义概念,则意味着扩张新法效力范围,新法能够直接适用于发生于旧法施行期间而持续至新法生效之后的法律事实,与加强国家管理社会强度的方针相适应。以《民法典时间效力规定》为例,该规定包括三个部分,第一部分是一般规定,第二部分是溯及适用的具体规定,主要涵盖民法典施行前发生并终结的法律事实,第三部分是衔接适用的具体规定,主要涵盖民法典施行前已经发生但持续至民法典施行后的法律事实,从体系解释来看,前述三个部分的区分契合了狭义的溯及既往概念。下文遵循《民法典时间效力规定》的区分,将情形一、二归于法律溯及适用问题项下讨论,将情形三归于法律衔接适用问题项下讨论。

第二,跨法的持续性事实如何适用新旧法律?域外立法例对持续性事实的法律适用大致存在三种模式:其一,“维持旧法效力”模式,即对于新法施行前已经发生但持续至新法施行之后的法律事实,适用旧法;其二,“即行适用”模式,即对于新法施行前已经发生但持续至新法施行之后的法律事实,在新法施行后即时适用新法;其三,“过渡模式”,即对于新法施行前已经发生但持续至新法施行之后的法律事实,应当适用新法,但给予一定过渡期。[10]《民法典时间效力规定》采“即行适用”模式。例如对于民法典施行前成立的合同,当事人因民法典施行后的履行行为发生争议的,适用民法典的规定。对于租赁期限持续至民法典施行后租赁纠纷,适用民法典规定。对于侵权行为发生于民法典施行前,但损害后果出现在民法典施行后的纠纷,适用民法典的规定。[11]仅在新法损害当事人利益的个别纠纷中,例外适用旧法。[12]

就情形三,《新公司法时间效力规定》没有规定衔接适用的一般条款,仅就持续至新《公司法》施行之后的合同履行和清算责任的法律适用进行规定。如前所述,《民法典时间效力规定》对持续至新法施行之后的法律事实,在第1条第3款采取“即行适用”模式,《新公司法时间效力规定》没有延续《民法典时间效力规定》,其第3条、第6条仅明确持续至新《公司法》施行之后的合同履行和清算责任问题采“分段适用”模式,即对于新《公司法》施行之前的发生的合同履行、公司清算法律事实,适用当时的公司法与相关司法解释,而对于新《公司法》施行之后合同履行、清算责任,适用新《公司法》。此外,新《公司法》第266条就五年认缴出资期限这一问题采“过渡适用”模式,授权国务院另行制定具体实施办法,《国务院关于实施〈中华人民共和国公司法〉注册资本登记管理制度的规定(征求意见稿)》第3条为公司出资期限调整留足3年过渡期间。我们认为,对于其他持续至新《公司法》施行之后的法律事实,可以参照《民法典时间效力规定》第1条第3款的一般规则,在新法施行之后“即行适用”新法。

新《公司法》溯及适用规则

新《公司法》溯及适用规则

如前文所述,就“明确修改”“空白填补”“解释细化”三种实质修订情形,《新公司法时间效力规定》分别在第1条、第2条、第4条、第5条明确了相应的溯及适用规则。

(一)“明确修改”型的溯及适用规则

《新公司法时间效力规定》第1条规定:“公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释有规定的,适用当时的法律、司法解释的规定,但是适用公司法更有利于实现其立法目的,适用公司法的规定。”第2条规定:“公司法施行前与公司有关的民事法律行为,依据当时的法律、司法解释认定无效而依据公司法认定有效,因民事法律行为效力发生争议的下列情形,适用公司法的规定”。即新法修改旧法明确规则的情况下,如果适用新法更为有利,则应当适用新法,学理上称之为“有利溯及”。

有利溯及规则的核心难点是如何判断“有利”,从法律规定与学理探讨来看,至少能够达成以下几点共识:第一,应当有利于保护民事主体权益。有学者提出,法律事实包括表意行为下的法律行为、准法律行为,和非表意行为下的事件、状态。针对前者,应当着重从当事人意思自治的实现判断是否“有利”,针对后者,应当侧重考虑当事人在旧法秩序下的信赖利益强弱、当事人过错等因素,在当事人呈现此消彼长的利益关系中,采有利于受害方、不利于过错方的判断等。[13]第二,应当有利于维护社会公共秩序,增进社会总体福利。如果新法的修改理由是维护重大社会公共利益,此时需要合理牺牲公民对既有法律秩序的信赖利益和基于此种信赖安排生活的行为自由。

《新公司法时间效力规定》第1条列举了7种、第2条列举了3种“明确修改”型溯及适用的具体情形,具体情况如下:

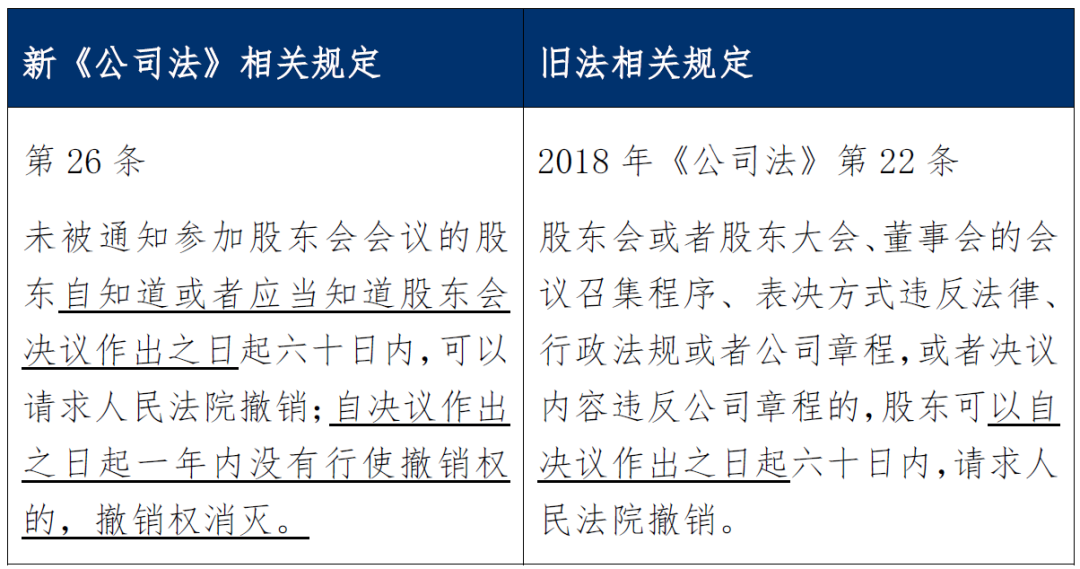

1.新《公司法》第26条第2款有关“未被通知参加会议股东对决议的撤销权”的规定

【溯及适用评议】新《公司法》新增未被通知参加会议的股东提起决议撤销之诉的起算时点是“自知道或应当知道之日”,明确决议撤销权利最长行使期间是决议作出之日起一年。这是《公司法》新增内容,属于《民法典》第152条撤销权五年最长行使期间的特别规定。就新《公司法》施行前公司已经作出的决议,未被通知参加会议的股东可以主张适用新《公司法》规定的“知道或应当知道”这一起算时点,这更有利于股东合法权益的落实。

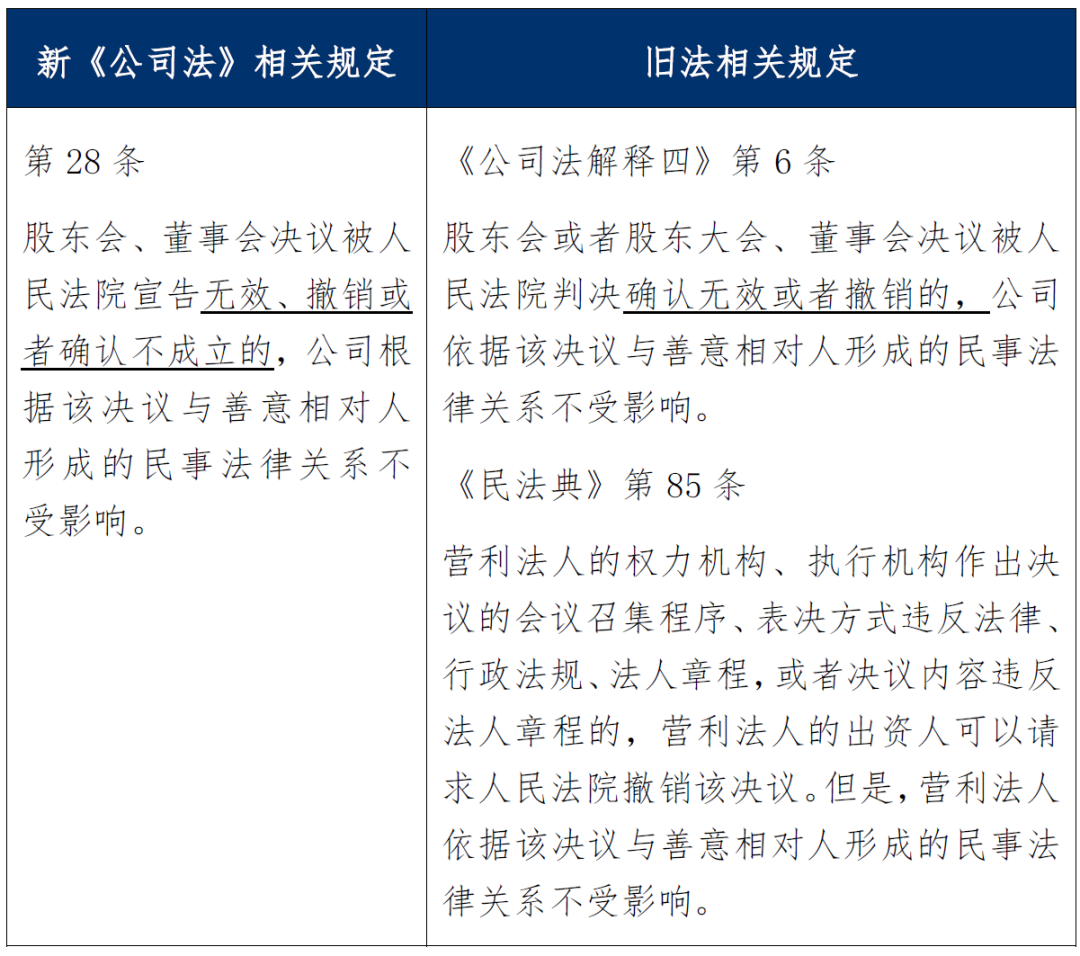

2.新《公司法》第28条第2款有关“股东会、董事会决议不成立对外部民事法律关系效力”的规定

【溯及适用评议】最高人民法院于2017年8月28日发布的《公司法解释四》增设了确认决议不成立之诉,使决议不成立与决议无效、决议可撤销共同构成了决议效力诉讼的“三分”格局。但《公司法解释四》仅就决议无效、决议可撤销时的公司对外法律关系判断作出规定,有意回避了决议不成立的情形。《民法典》第85条也仅就决议撤销情形作出规定。新《公司法》第28条统一了决议效力瑕疵时公司对外法律关系判断规则。应当看到,新《公司法》第28条更有利于保护善意相对人的合法权益,应当溯及既往。

3.新《公司法》第48条第1款有关“股东以债权出资”的规定

【溯及适用评议】2018年《公司法》第27条规定股东可以用货币、实物、知识产权、土地使用权等作价出资,司法实践中就股东能否以债权、股权出资存在一定争议。新《公司法》第48条明确债权、股权可以作价出资,丰富了股东出资的形式。在旧法没有明确禁止债权、股权出资的情况下,溯及适用新法并未破坏市场主体合理预期,溯及适用也将为此前实践中已经存在的债权、股权出资方式提供法律依据。值得关注的问题有二:其一,股权、债权出资方式属于新《公司法》的新增内容,旧法及其司法解释并未予以规定,在此情况下,我们认为,本项内容应属《新公司法时间效力规定》第4条“空白填补”型的溯及适用范畴。其二,新《公司法》第48条明确了债权、股权可以作价出资,但《新公司法时间效力规定》仅明确债权出资问题适用新法,我们认为,股权出资问题同样应当适用新法。

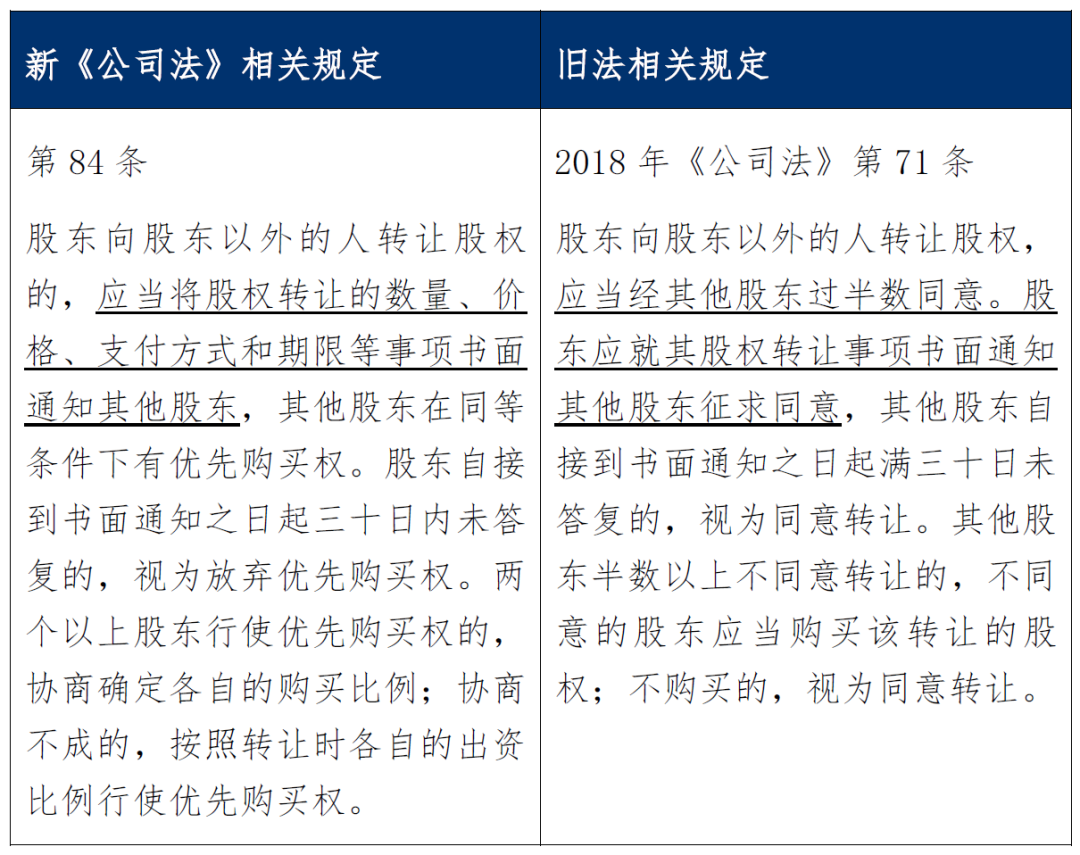

4.新《公司法》第84条第2款有关“股权对外转让优先购买权”的规定

【溯及适用评议】2018年《公司法》要求有限责任公司股东对外转让股权需经“过半数同意+行使优先购买权”两个步骤,新《公司法》删除了“过半数同意”这一步骤,通过简化股权对外转让程序,拓宽股东行为自由边界,《新公司法时间效力规定》第1条第2款第4项规定该条可以溯及既往。

5.新《公司法》第211条有关“违法分配利润法律责任”、第226条有关“违法减资法律责任”的规定

【溯及适用评议】新《公司法》全面强化董监高人员维护公司资本充实的责任,新增了违法分配利润、违法减资时的董监高责任。《新公司法时间效力规定》第1条第2款第5项规定前述董监高责任规则具有溯及力。

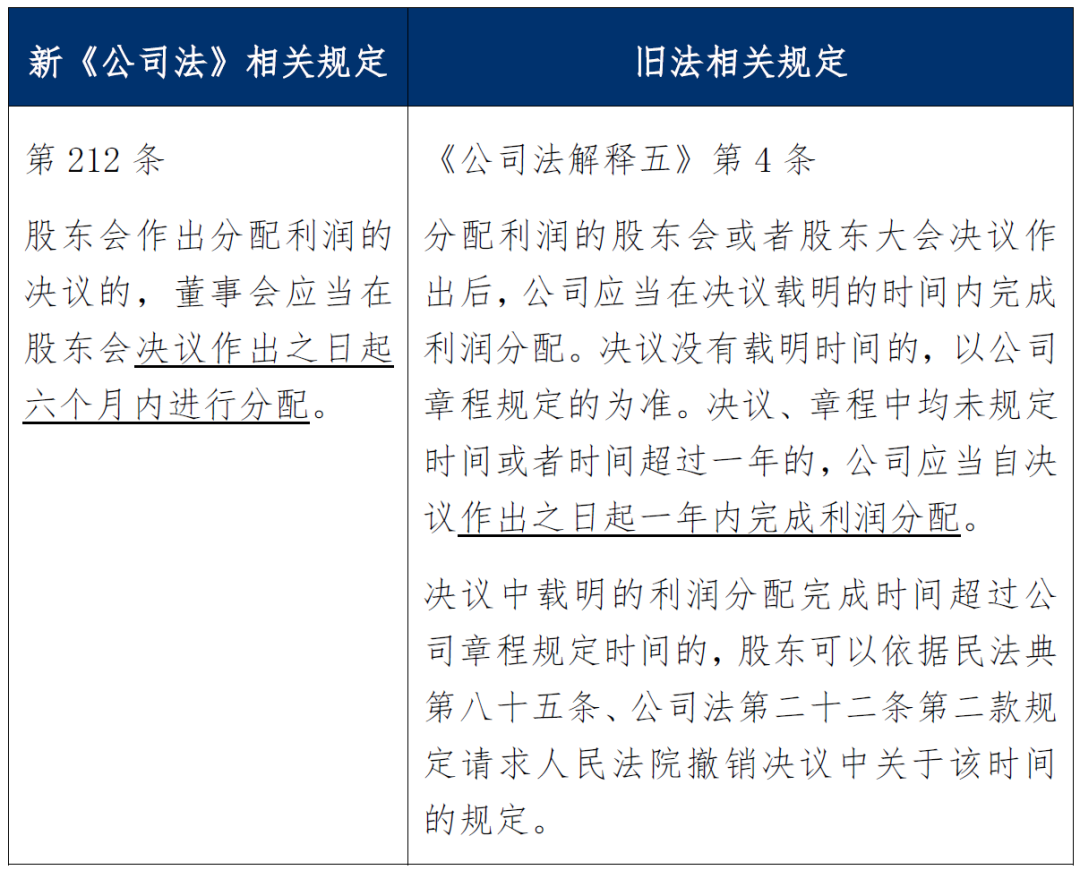

6.新《公司法》第212条有关“有关利润分配时限要求”的规定

【溯及适用评议】2018年《公司法》并未规定利润分配期限,《公司法解释五》将分配期限明确为在分配决议作出之日起的一年内。新《公司法》从保障股东实现利润分配请求权的角度出发,将最低时间限制缩短为半年。《新公司法时间效力规定》第1条第2款第6项赋予前述规则溯及效力。

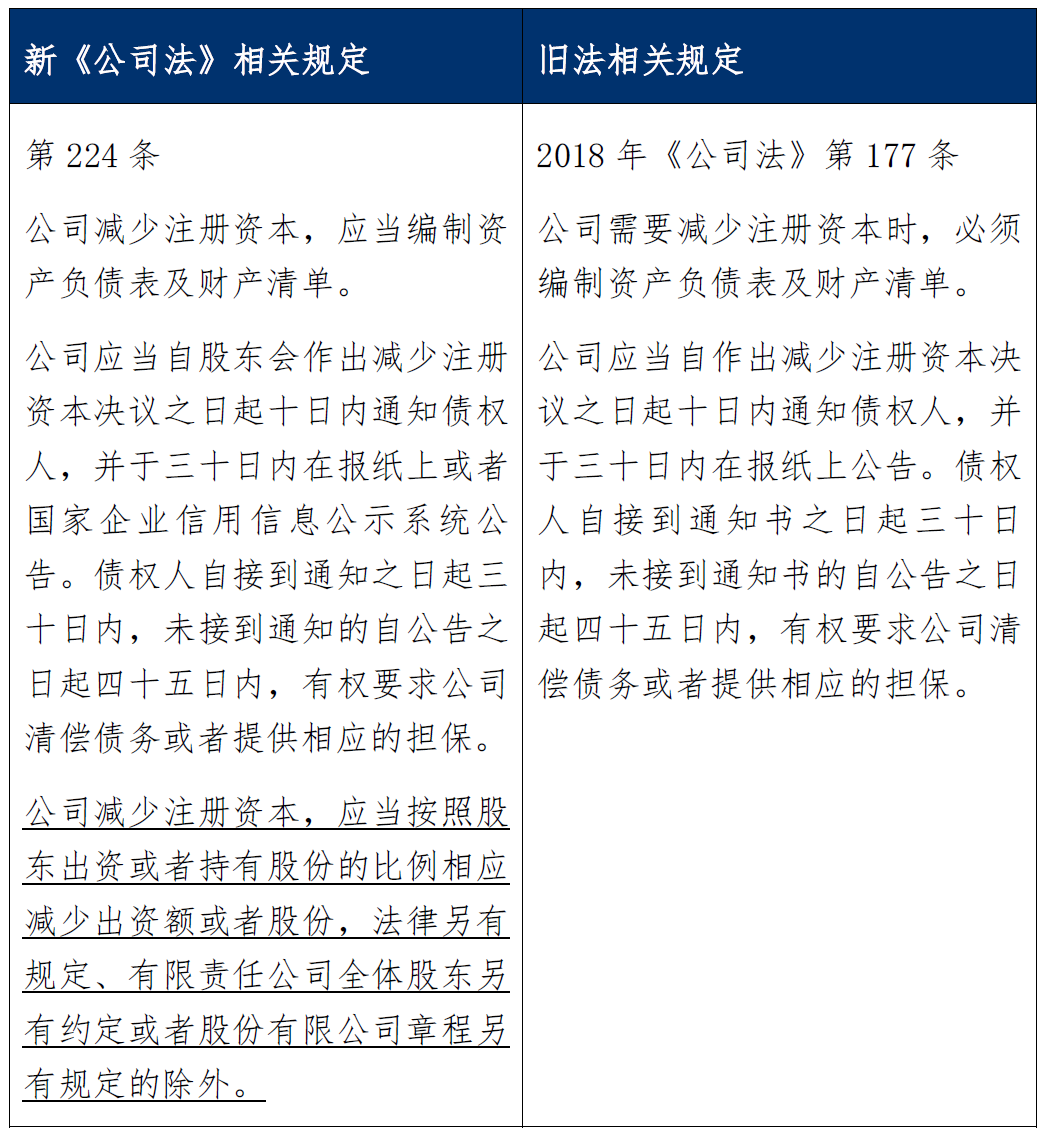

7.新《公司法》第224条第3款有关“等比例减资规则及例外”的规定

就新《公司法》关于不同比减资表决通过比例应否溯及适用的问题,有观点认为应当溯及,新《公司法》施行前,多数裁判观点类推适用2018年《公司法》第34条关于增资时股东优先认缴权的规则,认定不同比减资需要全体股东一致决,新《公司法》第224条是对裁判规则的总结提炼,并不过分打破市场主体合理预期,应当溯及适用。

也有观点反对溯及,新《公司法》施行前,就不同比减资的表决比例存在不同裁判观点,鉴于2018年《公司法》明确减资需经三分之二多数决,而不同比减资亦属减资类型之一,当事人对不同比减资表决通过比例为三分之二存在合理信赖,并基于这种信赖在对赌等商业实践中作出相应安排,这种旧法秩序下的信赖利益殊值保护。

《新公司法时间效力规定》第1条第2款第7项规定就不同比减资的表决通过比例采溯及既往规则。

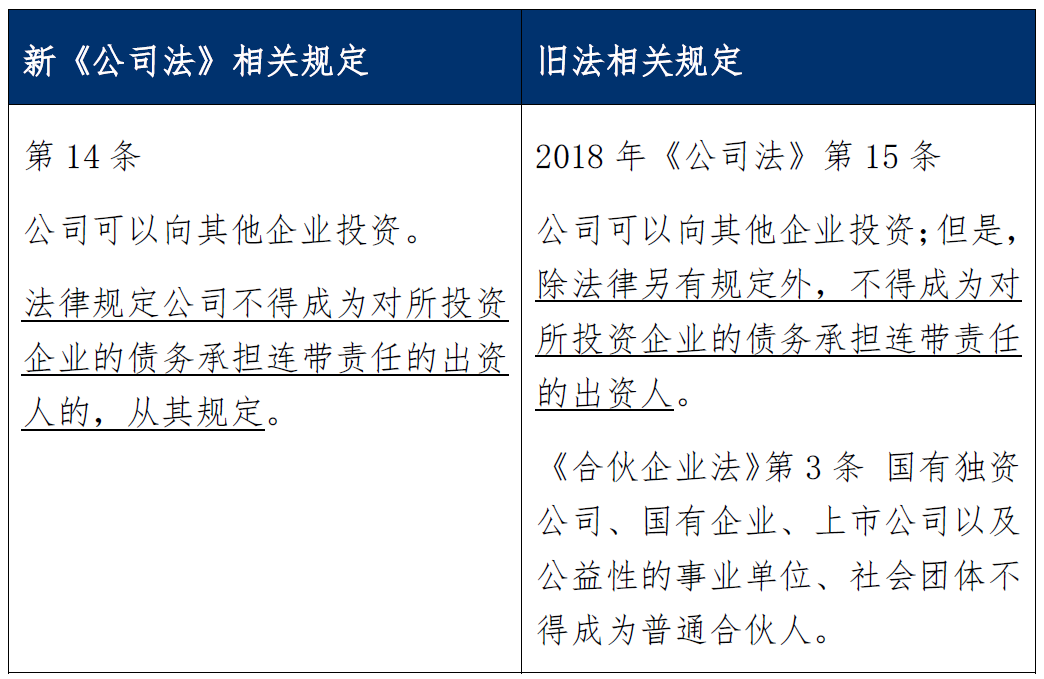

8.新《公司法》第14条有关“公司转投资承担连带责任”的规定

【溯及适用评议】旧法项下,公司向其他企业投资,以有限责任为原则,以连带责任为例外。新法为鼓励投资,取消旧法限制,将原来的原则规定改为例外规定,仅在法律明确规定的情况下,才限制公司成为连带责任主体。[14]2018年《公司法》原则禁止公司成为其投资企业债务承担的连带责任主体,由此引发较多的讨论是,公司能否成为合伙企业GP?违反此类规定的投资合同效力如何?事实上,司法实践中,不少私募基金的GP均为具有相应资质的公司,虽有当事人在诉讼中主张相关投资合同因违反2018年《公司法》第15条而无效,但各地法院鲜少基于该条规定否定投资合同效力。新《公司法》第14条关于“公司转投资承担连带责任”的修改是鼓励交易背景下的顺势而为,拓宽了市场主体的行为边界,因此,《新公司法时间效力规定》第2条第1款规定该条可以溯及既往。

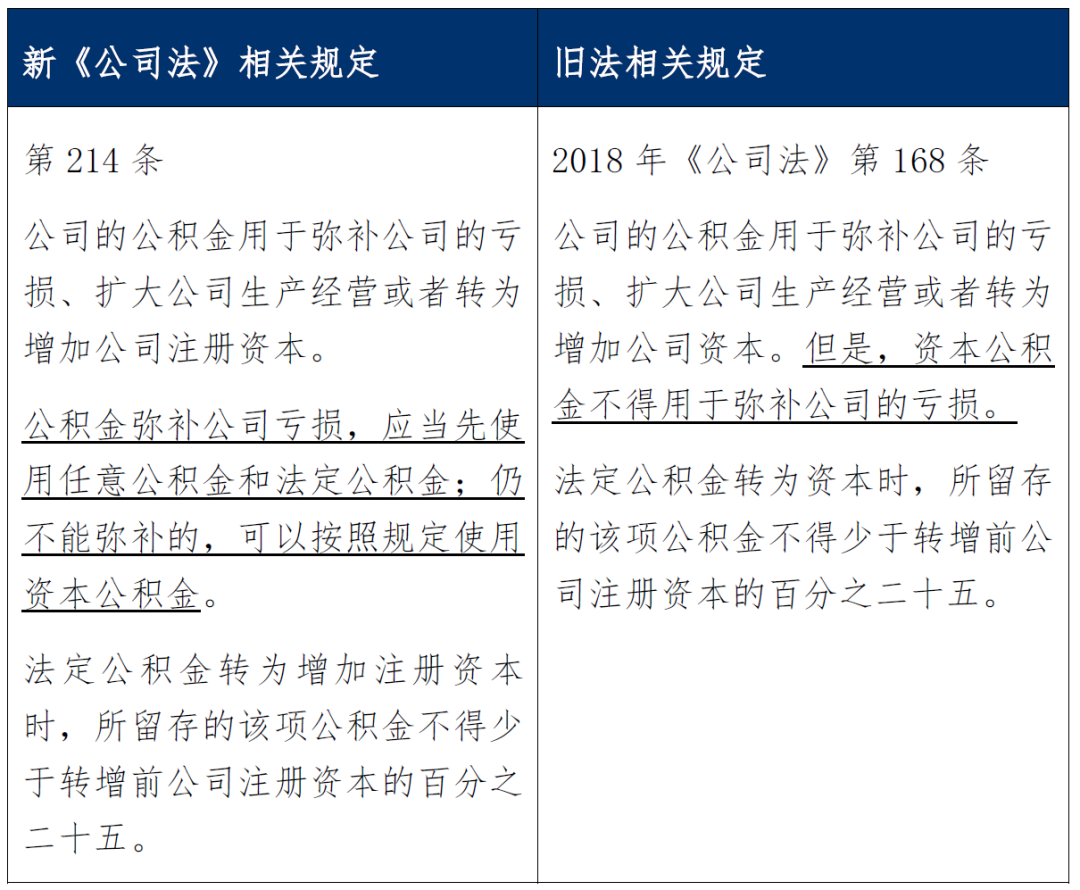

9.新《公司法》第214条有关“资本公积金弥补亏损”的规定

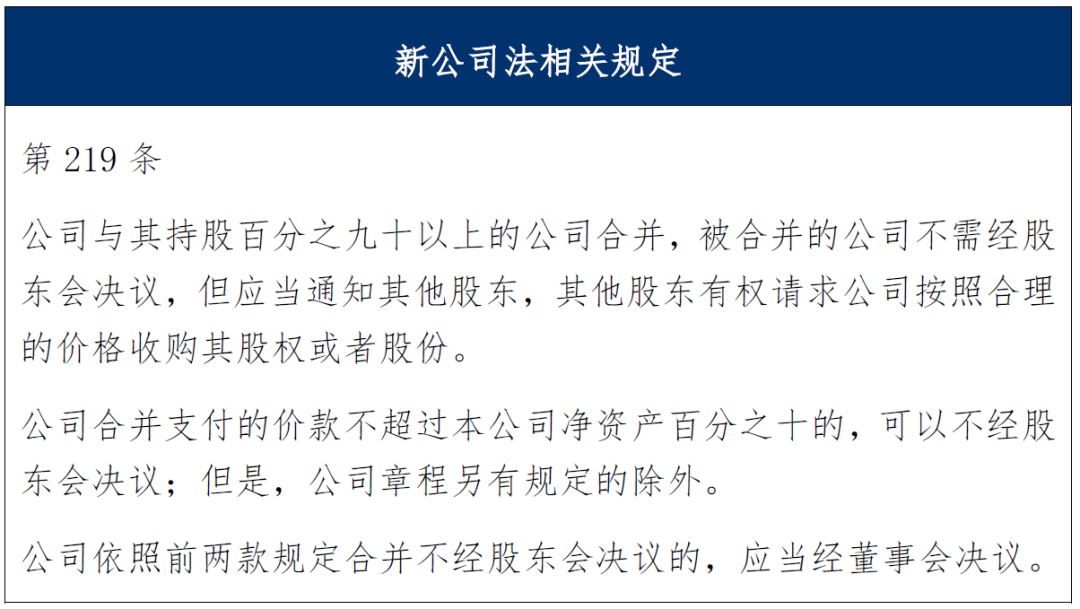

10.新《公司法》第219条“简易合并”的规定

(二)“空白填补”型的溯及适用规则

《新公司法时间效力规定》第4条规定:“公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释没有规定而公司法作出规定的下列情形,适用公司法的规定。”即旧法没有规定而新法新增规定的情况下,可以适用新《公司法》,学理上称之为“空白溯及”。此处的旧法没有规定,包括没有原则规定和具体规定。

反对空白溯及的主要理由是新增规定破坏当事人的合理预期。而支持空白溯及的理由可以概述为,第一,在旧法没有相关规定的情况下,当事人不存在明确、统一的合理预期,对旧法秩序缺乏信赖利益;第二,新法是对旧法的法律补充,是对长期实践形成的合理经验的立法确认,新法契合公平正义要求。

需要注意的是,《民法典时间效力规定》第3条对此类“空白填补”型规则采“可以适用”这一表述,这意味着当民事纠纷法律适用情形符合《民法典时间效力规定》第3条规定时,司法机关可以适用,也可以不适用,存在一定裁量空间。但《新公司法时间效力规定》就“明确修改”型规则与“空白填补”型规则均采直接“适用”这一表述,这意味着当相关纠纷法律适用情形符合《新公司法时间效力规定》第4条规定时,司法机关“应当适用”而无自由裁量空间。

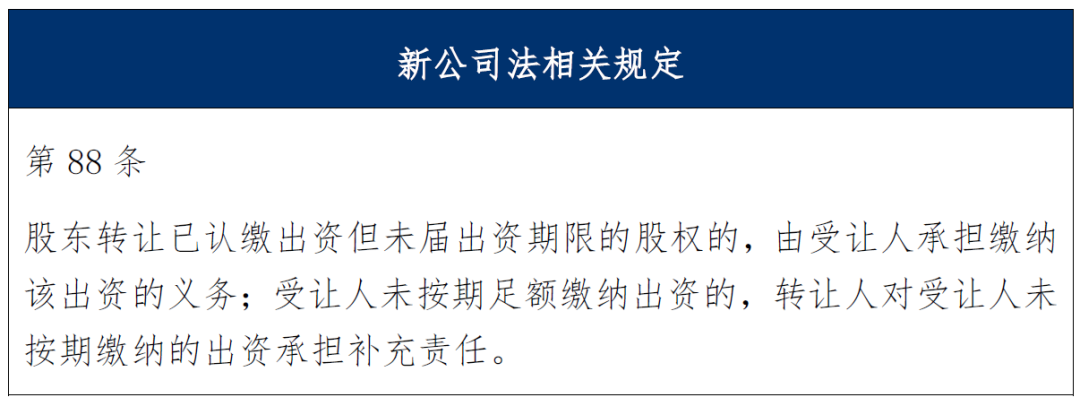

1.新《公司法》第88条第1款有关“转让人对转让后的未届期股权承担出资补充责任”的规定

【溯及适用评议】未实缴出资股权包括未届出资期限的股权与出资期限届满但未实缴出资的股权两类。旧法并未规定未届出资期限股权转让后的出资责任问题。新《公司法》回应实践需要,明确未届出资期限的股权转让后,出资义务的主体由转让人变为受让人,受让人在出资期限届至时承担出资责任,转让股东需要承担补充责任。

《新公司法时间效力规定》第4条第1款规定转让人对转让后的未届期股权承担出资补充责任这一规则具有溯及力。但我们倾向认为,前述规则不应溯及既往。在旧法没有明确规定未届出资期限股权转让后的出资责任问题的情况下,转让人和受让人的股权转让合同中往往包含着出资责任在内部已经移转至受让人的意思,双方大多已经在股权对价之中考虑了相关因素,受让人后续出资能力的变化并非是转让人在进行股权转让时就可以预料和控制的,况且在资本认缴制之下,公司本来就会面临认缴期限内股东财产能力发生变化而无法实缴资本的风险,溯及适用《新公司法》第88条,要求转让人对这一远超出其控制范围内的风险承担补充责任,担保受让人能够在出资义务届至时全面履行出资义务,这无疑是对转让人的过分苛责。

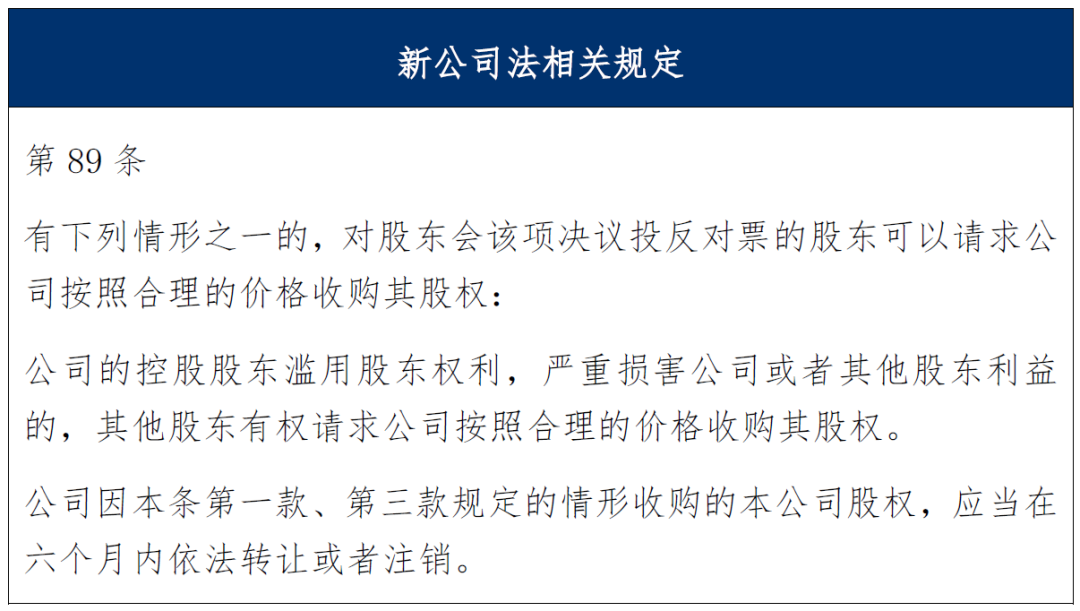

2.新《公司法》第89条第3款、第4款有关“控股股东滥用股东权时的其他股东回购请求权”的规定

《新公司法时间效力规定》第4条第2款规定异议股东回购权规则具有溯及力。在控股股东与小股东此消彼长的博弈关系中,《新公司法时间效力规定》基于有利于受害方、不利于过错方的判断等,支持前述规则溯及既往。

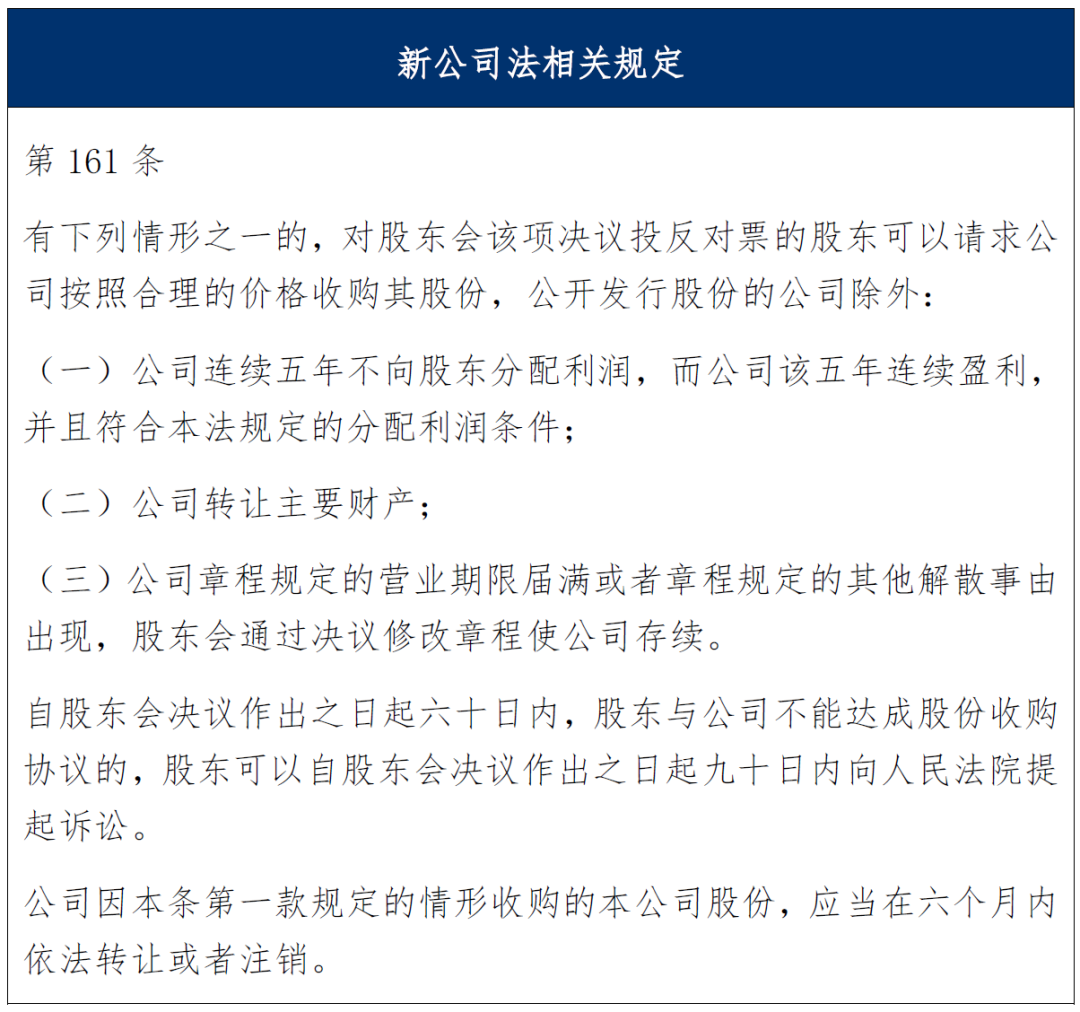

3.新《公司法》第161条有关“控股股东滥用股东权时的其他股东回购请求权”的规定

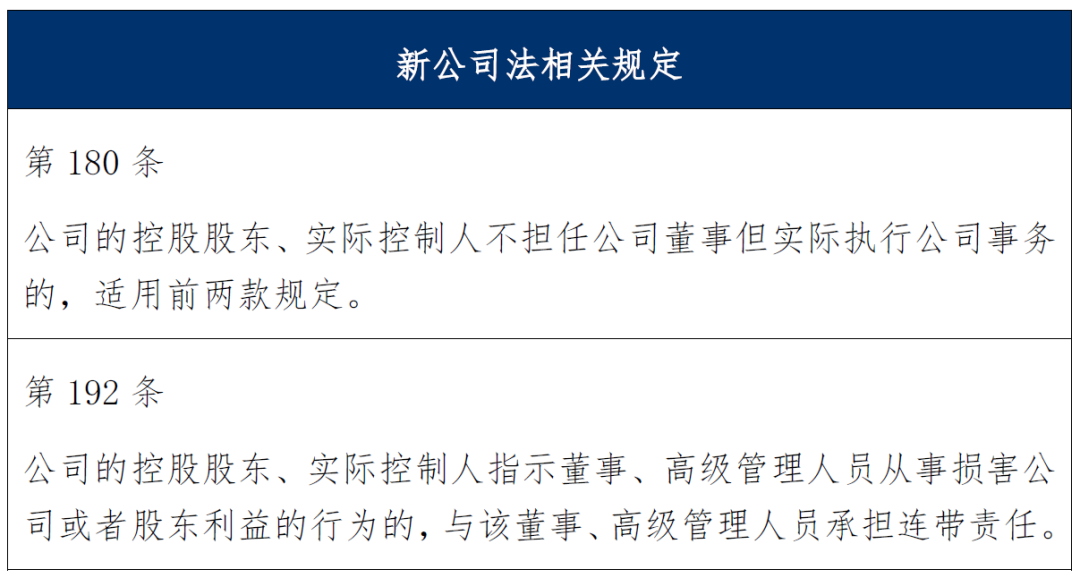

4.新《公司法》第180条有关“忠实、勤勉义务的判断标准和义务主体”、第192条“双控的连带责任”的规定

【溯及适用评议】针对我国大多数公司存在控股股东或实际控制人占据优势支配地位的现状,新《公司法》第180条新增事实董事规则,在公司控股股东、实际控制人不担任公司董事但实际执行公司事务,例如参与董事会决议、以董事名义对外订立协议,应当如公司董事一般承担忠实勤勉义务。同时,除事实董事外,针对商业实践中控股股东或实际控制人躲在董事、高管背后操纵公司事务,新《公司法》第192条新增影子董事、影子高管规则,实际控制人、控股股东“指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为的”,应当与该董事、高管承担连带责任。

《新公司法时间效力规定》第4条第4款、第5款规定事实董事、影子董事规则具有溯及力。这是因为,双控利用其优势地位操纵董事或实际行使董事权利损害公司利益,属于滥用权利的规制范畴,双控在旧法秩序下的不正当预期不应受到保护。

(三)“解释细化”型的溯及适用规则

《新公司法时间效力规定》第5条规定:“公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释已有原则性规定,公司法作出具体规定的下列情形,适用公司法的规定。”即旧法仅有原则规定,而新法供给细化规定的情况下,适用新法。

应当注意的是,对于“解释细化”型规则的溯及适用,《民法典时间效力规定》第4条规定的是适用旧法,但可依据新法进行裁判说理。《公司法时间效力规定》对此有所变化,其直接规定适用新法。

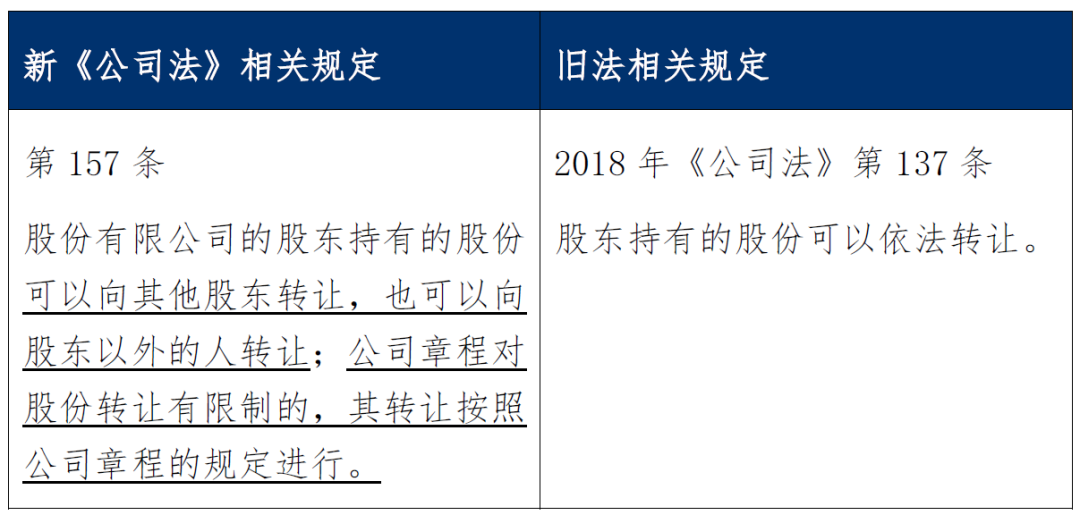

1.新《公司法》第157条有关“股份有限公司章程限制股份转让”的规定

【溯及适用评议】新《公司法》细化了2018年《公司法》关于股份有限公司的股份转让规则,在重申股份转让自由的前提下,允许公司章程对股份转让进行限制。《新公司法时间效力规定》第5条第1款规定前述规则具有溯及效力,体现了对股份有限公司人合性的尊重。

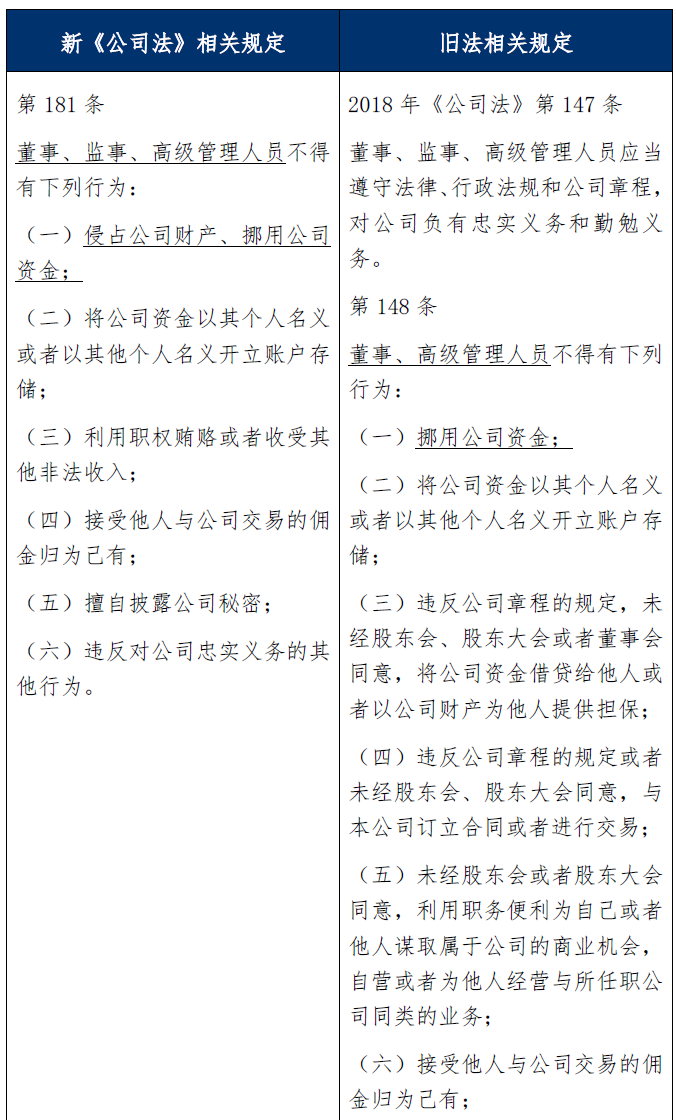

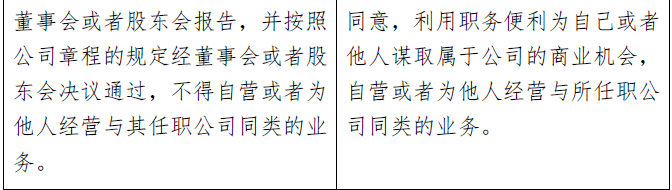

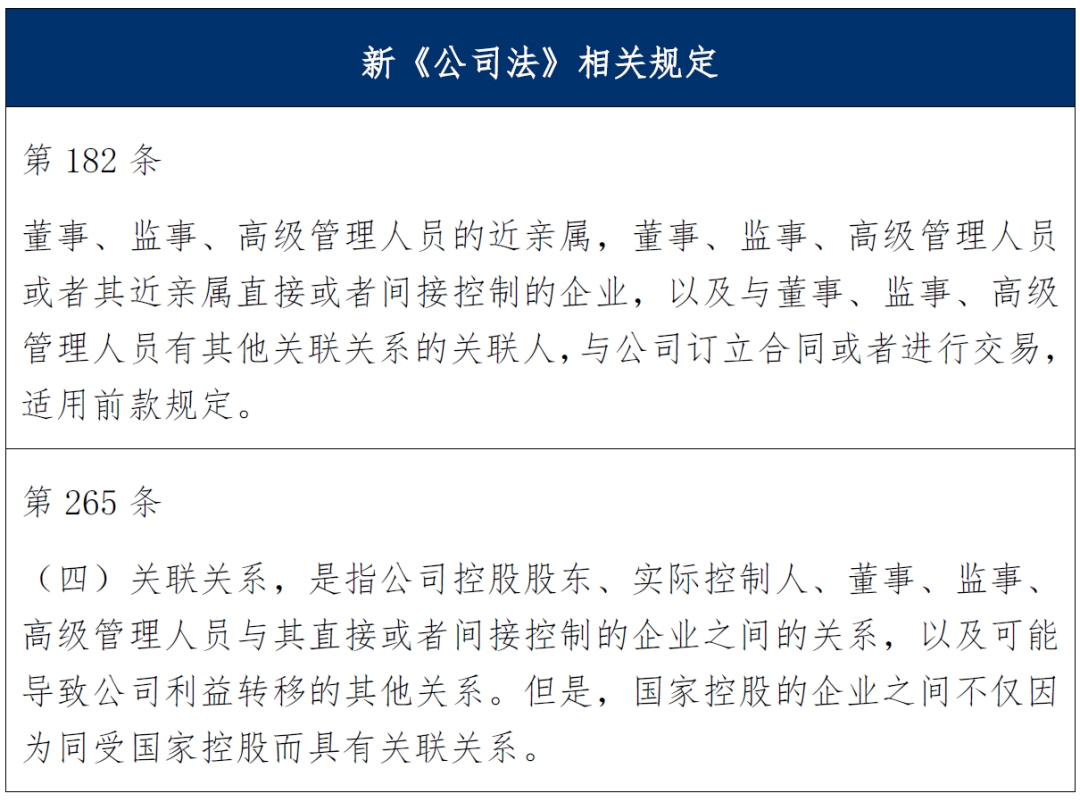

2.新《公司法》第181条“监事的禁止行为”、第182条“监事与本公司交易的程序”、第183条“禁止董监高谋取公司商业机会”的规定、第184条“董监高经营同类业务的限制”

《新公司法时间效力规定》第5条第2款明确公司监事实施挪用公司资金等禁止性行为、违法关联交易、不当谋取公司商业机会、经营限制的同类业务的赔偿责任等新《公司法》规定具有溯及效力。

《新公司法时间效力规定》第5条第3款明确公司董事、高管不当谋取公司商业机会、经营限制的同类业务的赔偿责任等新《公司法》规定具有溯及效力。

3.新《公司法》第182条、第265条关于“关联交易”的规定

【溯及适用评议】新《公司法》进一步明确了关联关系主体范围、关联交易性质,《新公司法时间效力规定》第5条第4款赋予其溯及效力。

新《公司法》衔接适用规则

新《公司法》衔接适用规则《新公司法时间效力规定》第3条和第6条分别规定了衔接适用中涉及合同履行和清算责任的问题。

(一)关于持续至新法之后的合同履行的规定

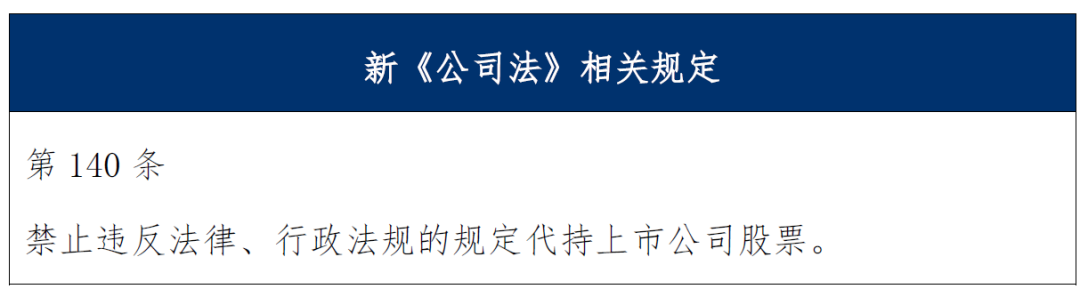

1.新《公司法》第140条有关“禁止代持上市公司股份”的规定

【衔接适用评议】上市公司股份代持合同效力如何认定?对此,现行公司法未予明确,司法态度徘徊反复。随着金融监管日趋强化,上市公司股份代持合同效力的司法审查愈发严格,以2018年最高法院审理的(2017)最高法民申2454号一案为界,上市公司股份代持合同效力由此前的“原则有效”转变为如今的“原则无效、例外有效”,合同无效的裁判观点呈现不断强化的趋势。本次新《公司法》虽然提出禁止违反法律、行政法规的规定代持上市公司股份,但该规定并未直接否定上市公司股份代持合同的效力,而仅是否定违反法律、行政法规的上市公司股份代持合同的效力。换言之,该规定不能作为否定股份代持合同效力的规范基础,而只是转致条款,此类合同效力具体应结合其他法律或行政法规加以判断。我们认为,在新《公司法》并未对上市公司股份代持合同供给新规的情况下,讨论新《公司法》第140条是否衔接适用并无意义。

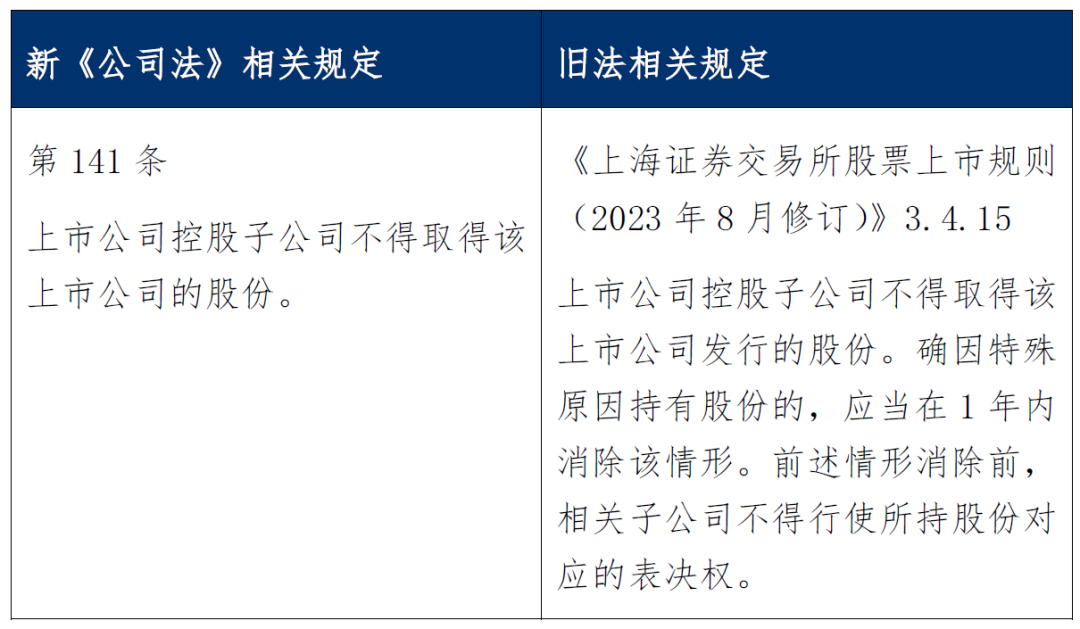

2.新《公司法》第141条有关“禁止上市公司子公司交叉持股”的规定

如果此类股份交易合同签订并履行于新《公司法》施行之前,按照《新公司法时间效力规定》第3条第2款的规定,相关合同效力与合同履行行为的裁判适用当时的法律、司法解释的规定。但如果上市公司子公司持有上市公司股份的状态持续于新《公司法》施行之后的,或者股份交易合同签订于新《公司法》施行之前,在新《公司法》施行之后等待履行的,此类法律事实属于持续性事实,此时应当适用新法。

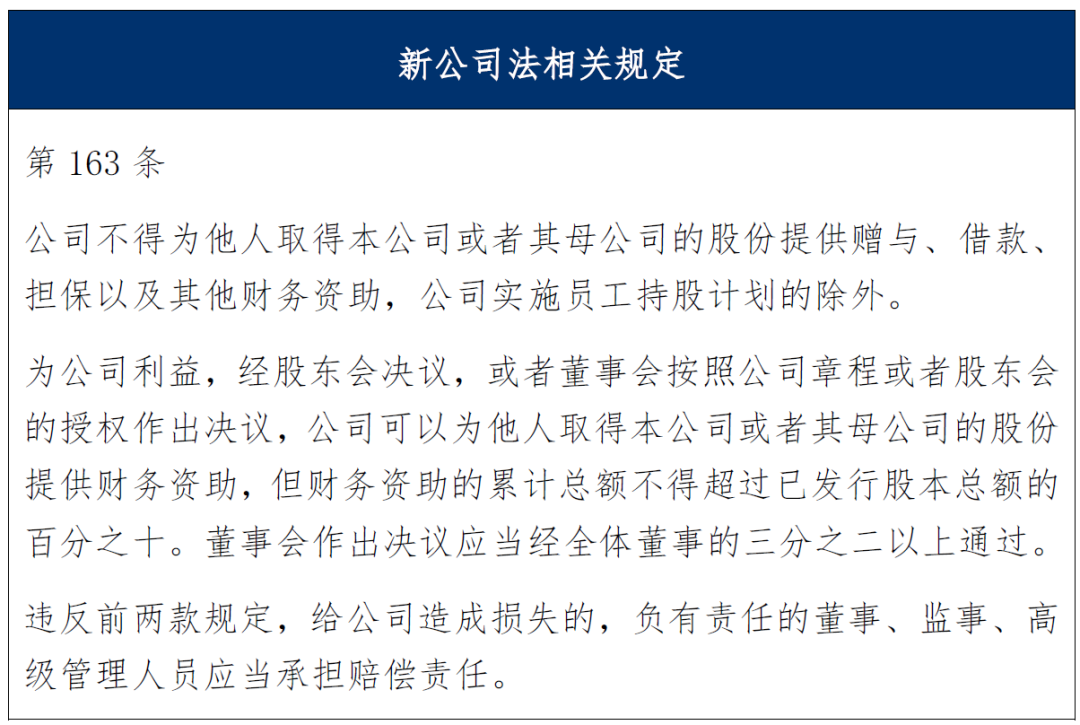

3.新《公司法》第163条“禁止财务资助行为及例外”的规定

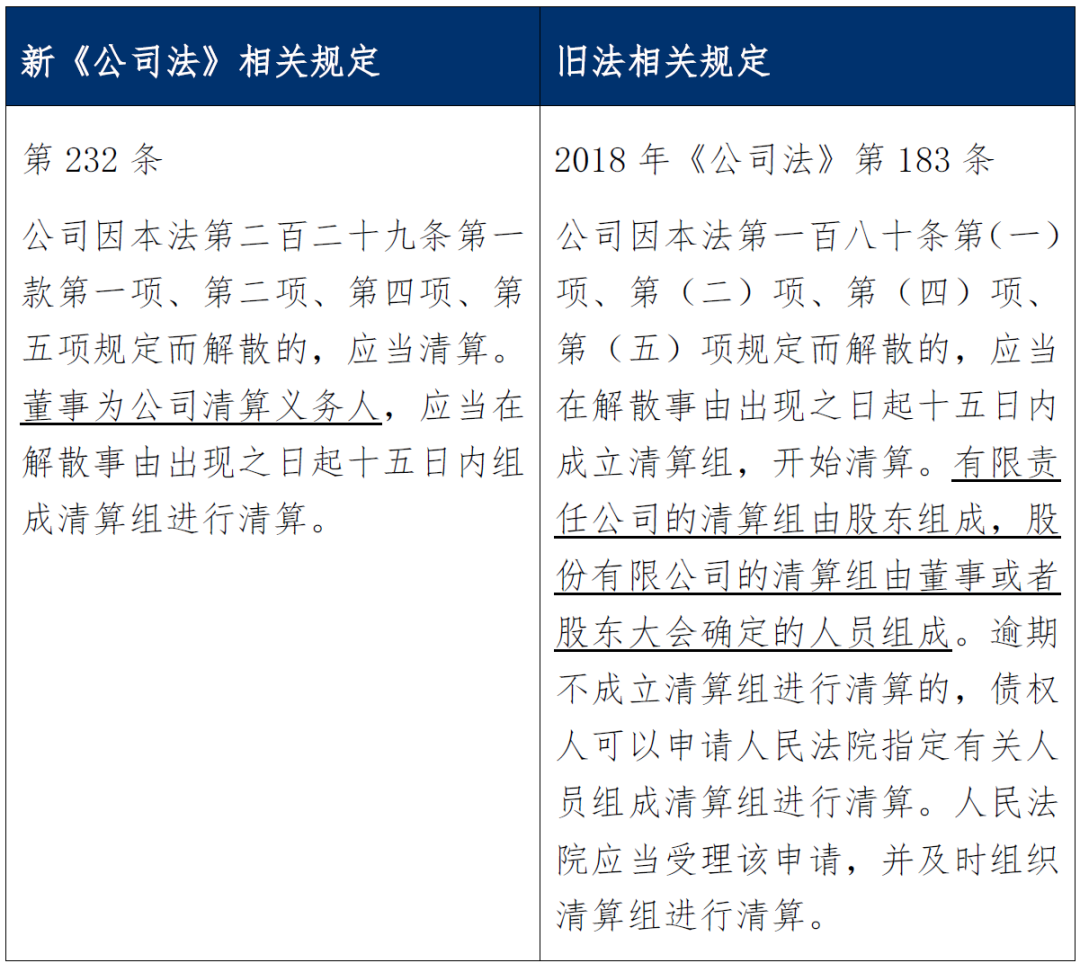

(二)关于清算义务人责任的规定

【衔接适用评议】2018年《公司法》并未明确规定有限责任公司清算义务人,民法典第70条虽将董事设置为清算义务人,但其作为民商合一体系下的一般法,并未在司法实践中真正发挥裁判指引功能。此次新《公司法》明确规定董事为清算义务人。

针对新旧公司法关于清算义务人的变化,《新公司法时间效力规定》第6条规定了分段适用规则,即新《公司法》施行前的清算义务人责任适用旧法,新《公司法》施行后的清算义务人责任适用新法。

结语:法律时间效力的思考流程

结语:法律时间效力的思考流程

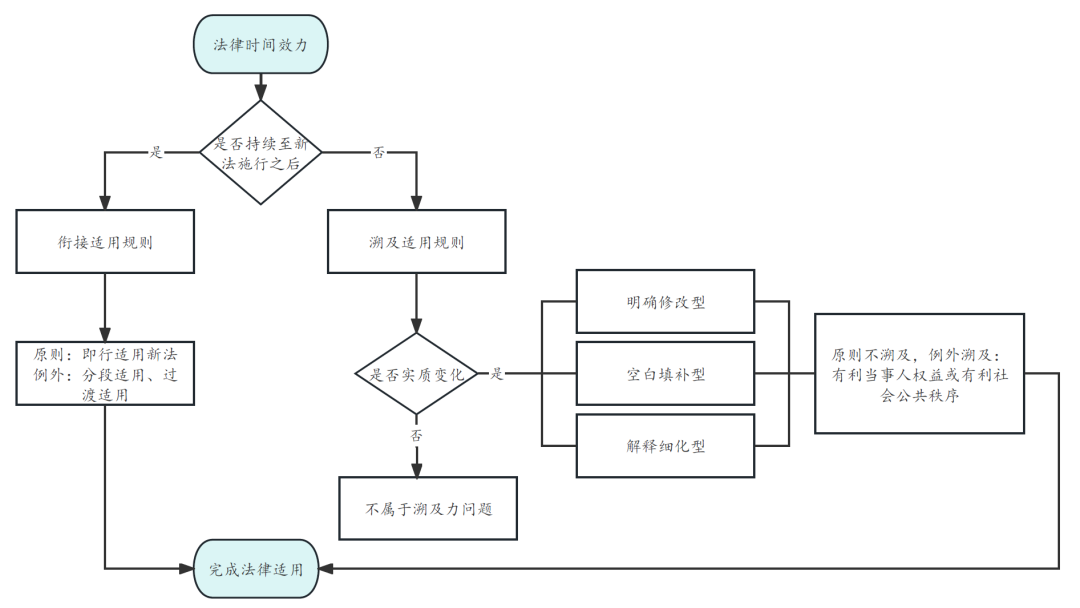

基于前文分析,我们尝试就新《公司法》时间效力的思考流程进行总结:

首先,以法律事实是否持续至新《公司法》施行之后判断将要适用的时间效力规则。法律时间效力规则包括溯及适用规则和衔接适用规则,前者针对新法施行前已经发生和终结的法律事实,坚持“法不溯及既往”理念,原则适用旧法,例外适用新法。后者针对新法施行前已经发生但持续至新法施行后的法律事实,我国总体采“即行适用”模式,对于此类持续性法律事实,原则适用新法,例外分段适用或过渡适用。

其次,若采溯及适用规则,应当进一步判断新《公司法》的相关规则是否属于实质修订。实质修订包括明确修改型(在旧法有明确规则的情况下,新法改变旧法内容或删除旧法内容)、空白填补型(在旧法没有规定的情况下,新法新增相关内容)、解释细化型(在旧法仅有原则规定的情况下,新法进行细化解释)。

复次,若采溯及适用规则,在新《公司法》相关规则属于实质修订的前提下,打破“法不溯及既往”的正当理由。适用旧法维护的是公民对既有法律秩序的信赖利益和基于此种信赖安排生活的行为自由,而前述利益的让位必须具备正当理由,这种理由通常包括适用新法更有利于实现当事人的合法权益、维护公共秩序、弘扬社会核心价值观等。通常采有利于受害方、不利于过错方的判断等。

最后,若采衔接适用规则,《新公司法时间效力规定》采取“即行适用”模式,但预留了例外空间。此种例外需要法律、司法解释明确做出规定,主要包括五年认缴期限的“过渡适用”模式、清算义务 人责任和合同履行问题的“分段适用”模式。

人责任和合同履行问题的“分段适用”模式。

注释

新《公司法》实施之际,作为法律共同体成员,依托多年来的一线办案经验与前沿实务观察,汇仲第一时间追踪了新法动态,持续输出了重点问题报告,在法律出版社的邀请下,撰写了《原理、逻辑与实战——新公司法诉讼实务十六讲》一书。本篇报告集中讨论新法溯及力问题,是此前系列报告与争点书籍的延续。

作者信息

陈樱娥 律师

中国政法大学法学学士、民商法学硕士,雷克雅未克大学联合培养硕士。主要执业领域为民商事争议解决,擅长高级别法院的疑难复杂商事案件纠纷化解。曾在《商事审判指导》《法理》《天同办案手记》等刊物发表多篇文章。参与编著《中国商事法律制度》《融资租赁合同案件裁判规则》《中华人民共和国房地产管理法解读与适用》。参与国家社科基金重大项目《中国企业社会责任重大立法问题研究》、国家工商总局课题《商法通则立法研究》等研究项目。

chenyinge@huizhonglaw.com

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。