文|李皓 陈樱娥 刘洁琼 黄阁霖

文|李皓 陈樱娥 刘洁琼 黄阁霖

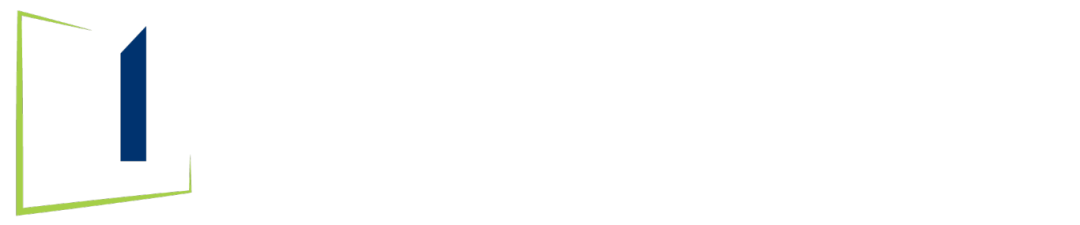

各地适用新《公司法》裁判情况概览

新《公司法》自2024年7月1日起施行至今已有一个月,各地法院已陆续适用新法审理案件。作为长期专注公司纠纷领域的诉讼律师,我们持续追踪新《公司法》施行首月各地裁判情况,形成《新公司法施行首月报》系列报告,我们也将持续跟进新《公司法》法律适用的裁判动向,以半年报、年报的形式提炼裁判要旨,提示司法趋势,评估新法效果。

加速到期规则司法观察

一.加速到期规则的立法演变

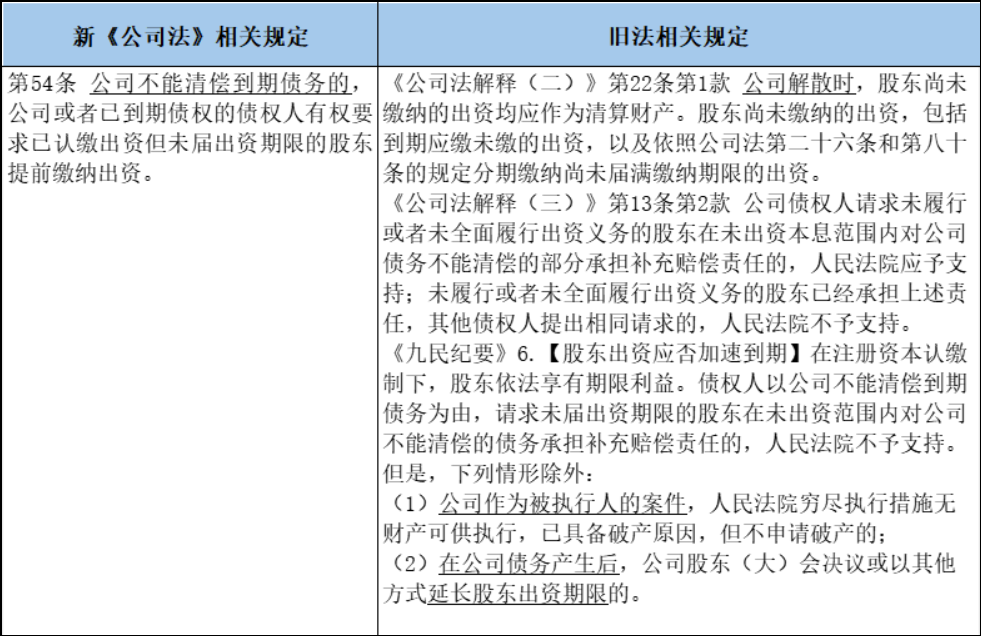

在2013年旧《公司法》确立完全认缴制的背景下,为保护股东期限利益,《公司法解释(二)》《九民纪要》等相关规定严格把握出资义务加速到期规则适用,仅将公司解散、实质破产及恶意延长出资期限作为可以适用加速到期规则的情形。相比既有机制,新《公司法》第54条放宽了出资义务加速到期的情形,确立了出资加速到期常态化规则,即在公司“停止支付”时便可加速到期。这是对完全认缴制度的回调矫正,有利于压实股东出资义务,保障交易安全,实属公司法立法新突破。

但是,新《公司法》第54条仍留有诸多未竟事宜:其一,第54条的适用是否可溯及既往?其二,就规则适用条件而言,如何认定“公司不能清偿债务”不无疑问,究竟是指公司缺乏清偿能力之客观经济状况,还是公司未完全清偿债务之客观外部行为?其三,就规则适用法律效果而言,若是由公司主张股东出资加速到期,自然应遵循“入库规则”,由股东将出资缴纳至公司。但若由债权人向股东主张出资加速到期,则应遵循“入库规则”,还是应优先对债权人清偿?上述问题有待通过司法裁判进一步补充与完善。

二.加速到期规则适用现状

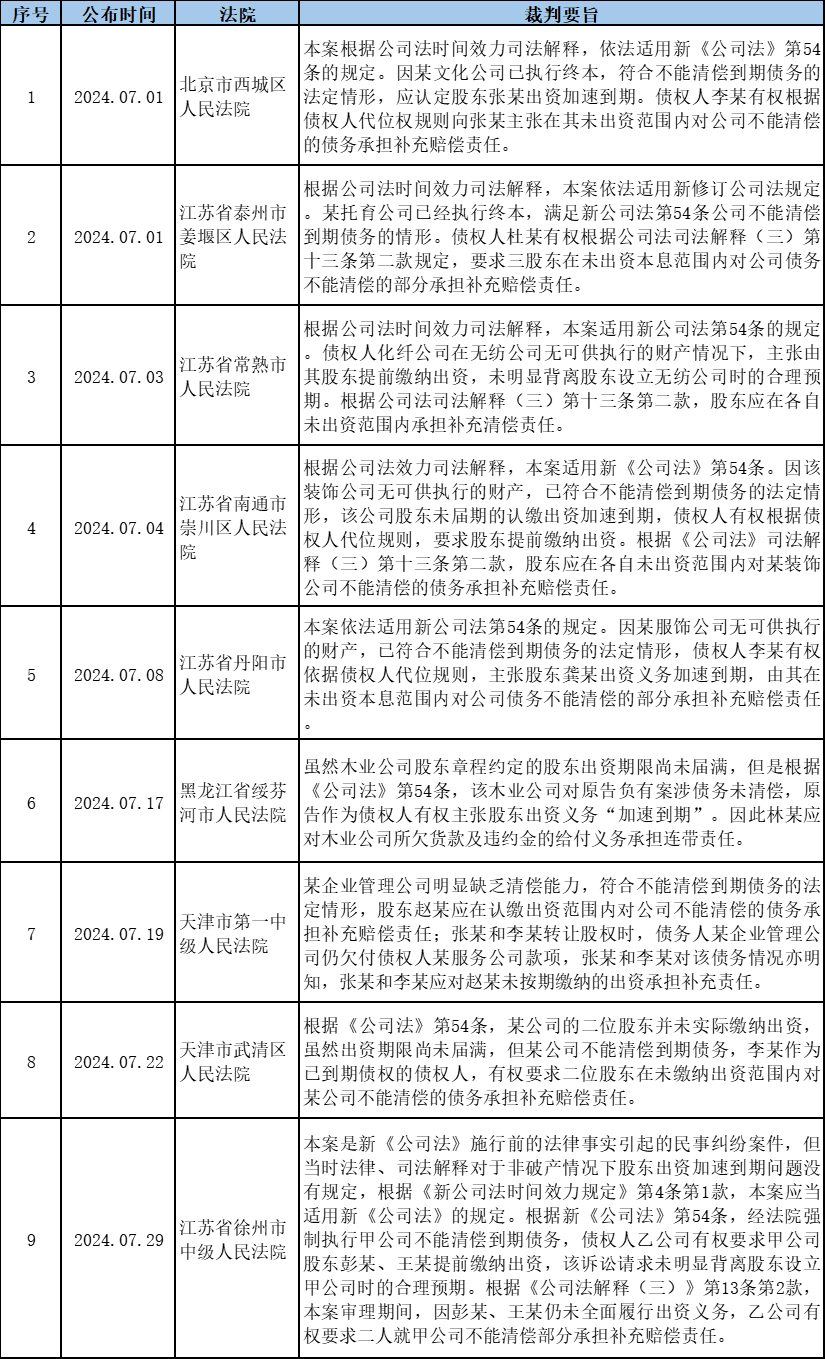

在新《公司法》实施首月,援引新《公司法》第54条股东出资义务加速到期规则的裁判案例已有9件,现将9件案例的判决概况简要梳理如下:

前述9件案例主要聚焦在加速到期规则溯及力、适用条件及法律效果三方面,其中绝大部分案例的裁判倾向略同,但也有个别案例与其裁判倾向不尽一致。现本文将从三个方面探析新《公司法》颁布后,加速到期规则的适用现状:

(一)关于新《公司法》第54条能否溯及既往

首先需要明确的是,在什么情况下我们需要讨论新《公司法》第54条的溯及力。在公司已经过执行终本、满足实质破产条件的情况下,不论是否适用新《公司法》第54条,法院均可以《九民纪要》第6条判决股东出资义务加速到期。此时讨论第54条溯及力的问题将没有太大意义。只有在公司未清偿到期债务且未经过执行终本的情况下,讨论第54条的溯及力才有意义,因为这将直接决定债权人能否根据加速到期规则从股东处获得清偿。

从前述9件案例来看,法院虽一致援引新《公司法》第54条作出判决,但其并未就第54条为何具有溯及力、依据《新公司法时间效力规定》的何种规定进一步解释。目前仅有徐州中院明确了适用新《公司法》第54条的依据,即依据《新公司法时间效力规定》第4条第1款空白溯及规则,但其对于为何适用新法不违背当事人的合理预期亦语焉不详。此外,由于绝大多数案例中“公司不能清偿到期债务”恰好经过了执行终本,此时已经满足了《九民纪要》第6条之规定,所以法院即便适用新《公司法》第54条作出裁判,我们也不能想当然地得出“第54条具有溯及力”的结论。

我们认为,新《公司法》第54条的法律适用,本质上并非溯及力判断问题,而是新法衔接适用问题。法律事实是指能够引起法律关系产生、变更、消灭的客观情况。债务人虽在新法实施前已经违约,但是其违约行为的持续导致债权人损害逐步扩大,债权人享有的权利内容也在持续受到影响并发生变动,因此“不能清偿到期债务”应属“跨法”的持续性法律事实,对违约行为予以分段切割,并依新法评价新法实施后的部分法律事实。[1]因此,就新法实施后尚未审理完毕的纠纷而言,此时公司及其股东应已明知公司的违约行为会导致股东出资义务加速到期,倘若公司仍选择拒绝履行到期债务,法院可依据这一新法实施后的法律事实认定股东出资义务加速到期,此时自然应适用新《公司法》第54条的规定。

(二)关于“不能清偿到期债务”标准的判定

就加速到期的判断标准,理论及实务界现有两种不同的理解:一是认为“不能清偿”须达到债务人资不抵债、明显缺乏清偿能力等实质破产的程度;二是认为不论公司经济状况如何,只要到期未完全清偿债务,即可适用股东出资义务加速到期规则。相较于前者,后者的适用条件显然更为宽松。那么何种观点更为合理?这一问题仍有待通过司法实践来检验、验证。

在既有的9件案例中,仅有1件案例所涉公司并未经过执行终本,该案法院径直以公司未能偿还到期债务为由认定公司股东出资义务加速到期,未考虑公司是否已经缺乏清偿能力,其似乎采取了前述第二种观点。其余8件案例所涉公司均已经过执行终本,不论采取前述何种观点,其均满足加速到期的适用条件,此时较难以判断目前司法裁判倾向。在这8件案例对应的公众号文章中,仅有北京西城法院在文章尾部“规则理解与适用”部分特别指出,就如何认定“不能清偿到期债务”而言,《企业破产法解释(一)》第1条[2]和第4条[3],《九民纪要》第6条的客观化标准仍具有重要的裁判参考价值,其似乎更倾向于前述第一种观点。由是观之,司法实践对于如何理解54条规定的“不能清偿到期债务”的问题,尚存在一定分歧。

我们认为,不论是前述何种观点,其均对新《公司法》第54条的立法本意有所偏离。就第一种观点而言,其显然过于严苛。如刘贵祥专委所述:“九民纪要囿于当时立法未规定加速到期制度,只能参照企业破产法第35条扩张解释加速到期的条件……限定条件似过于苛刻乃不得而为之。”[4]正因《九民纪要》规定的条件过于严苛,债权人往往难以举证且还需经历漫长的诉讼、执行程序,其能获得的保障十分有限,新《公司法》第54条便有意放宽加速到期条件,使得债权人不用经历执行终本即可主张加速到期。是故,第一种观点显然不符合新法的立法倾向。就第二种观点而言,其又未免过于宽松。在实践中,债务人不履行到期债务的原因有多样,既可以是故意不履行,亦可能是基于其享有的合同履行抗辩权而拒绝履行,还可能是基于双方对债权成立与否、范围大小具有争议而停止履行。在后两种情况下,公司并非没有清偿能力,亦非恶意逃废债,在双方争议解决后其自然会承担应由其承担的义务,债权人无须通过加速到期制度即可获得清偿。若不加辨别地一律支持债权人关于加速到期的请求,显然在变相鼓励债权人滥诉,如此将极大地损害股权本应享有的期限利益,严重破坏认缴制度所确立的出资秩序。

就“不能清偿到期债务”的应然判断标准而言,我们认为应在“严格限定”与“无限放宽”之间寻求折中方案,而债权人代位权制度中的“影响债权实现”标准具有一定可借鉴之处。一方面,债权人主张加速到期的理论基础为债权人代位权制度,适用“影响债权实现”标准不存在法律解释上的障碍;另一方面,以“债权是否有不能实现之虞”为判断标准,既能够防止股东利用认缴制度侵害债权人利益,又能够在债权人不需要该项制度保护时最大限度地保障股东出资期限利益,较好地贯彻了比例原则所确立的“均衡”思想。就如何判断“影响债权实现”,最高院民二庭指出:“对此问题可参照适用《民法典》第527条第1款[5]关于不安抗辩权的规定来处理……这些债务人的情形对于尚未履行对待给付义务的债权人而言,其都可以中止履行,那么由此来认定这些情形属于债务人影响债权人债权实现的情形,因其本质上是共通的,故也是可行的。”[6]

(三)关于股东的责任形式及责任范围判定

1.问题一:股东应向谁承担怎样的责任?

就股东应向谁承担责任的问题而言,理论及实践亦有两种不同的理解:一种观点认为,股东应将出资缴纳至公司,最终由全体债权人平等受偿,此即“入库原则”;另一种观点认为,债权人可要求股东在未能出资范围内直接向其清偿,此即“优先清偿原则”。

在既有的9件案例中,法院一致认为,债权人可以根据《民法典》关于债权人代位权的体系解释,直接要求未届出资期限的股东在认缴出资范围内对债务承担清偿责任。由此可见,现有司法实践已经对“债权人应优先获得清偿”达成了共识,此种理解是对“入库原则”的突破,通过保障债权人优先受偿,进而提高了债权人行权的积极性,压实了股东出资义务,很好地契合了新《公司法》的立法理念。

在共识之外仍存的分歧是,股东应对债权人承担何种形式的责任?目前有8件案例将股东的责任形式明确为“补充赔偿责任”,剩余的1件(绥芬河法院案例)却认定股东应承担连带责任而非补充责任。那么何种理解更为合理?

我们更倾向于后一种观点,即股东承担的责任形式为连带责任。原因在于,补充责任强调顺位的补充性,只有债权人对责任人强制执行后仍不足以其赔偿损失的,其他相关责任主体才须对不能清偿部分承担补充性责任。[7]《九民纪要》第6条之所以将股东责任形式明确为“补充责任”,是因为其将加速到期的适用限定在公司资不抵债、执行终本等实质破产的情形下,此时股东责任具有顺位补充性。但是,在新《公司法》确立了出资义务加速到期常态化规则的背景下,股东承担责任并不以执行终本为前提,而是只要公司出现未清偿到期债务的情况危及债权人债权实现时,股东便要向债权人承担责任,此种责任形式更偏向于“连带责任”。

2.问题二:股东承担的责任范围?

就股东承担责任范围而言,既有的9件案例尚未就此问题予以说明。参考《九民纪要》第6条,股东的责任范围应受到“债权数额+未出资数额”的双重限制。“债权数额”计算并非难事,有疑问的是“未出资数额”应如何计算?是否应包括未出资本金及利息?利息又当如何计算?

我们认为,“加速到期”即意味着,在此节点股东缴纳全部出资的义务履行期限已经届至,超过这一节点便属迟延履行,此时逾期利息应开始起算。而就如何判断加速到期节点而言,应以生效判决确认股东出资义务加速到期之日为宜。理由在于:一方面,“股东出资义务加速到期”应经法院判决宣告,而不能凭借债权人单方意思表示实现。因此,即便案情已经客观上符合新《公司法》第54条加速到期适用条件,但只要债权人未提出相应的主张、未经过生效判决确认,股东出资义务便是确定没有到期的,此时无从起算逾期利息;另一方面,倘若不经判决宣告,只要符合加速到期客观条件,股东出资义务即可加速到期并起算利息,则股东将在不知情的情况下被课以过重的义务,显然有悖基本的公平及正义的理念。事实上,在新《公司法》实施前,已有法院在加速到期案件中明确了“判决生效后,股东出资义务始届期并开始起算逾期利息”的观点,如(2022)粤1971民初36170号案[8]、(2021)京02民终4102号案[9]。以判决生效之日作为出资义务到期日,具有一定的实践基础。

注释

作者信息

李皓律师 北京

北京汇仲律师事务所合伙人,中华全国律师协会公司法专业委员会委员,最高人民检察院民事行政检察咨询专家。主要执业领域为民商事争议解决,在公司、证券、金融、合同纠纷等领域具有丰富的理论与实务经验,尤为擅长最高人民法院疑难复杂商事案件争议解决,先后办理数十件最高人民法院案件,被评为亚洲法律事务(ALB)中国十五佳诉讼律师、2023 LEGALBAND风云榜诉讼律师15强、2022 The Legal 500特别推荐律师等。

lihao@huizhonglaw.com

+86 135 8167 6620

微信:lihao328

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。