文|李皓 陈樱娥 刘洁琼 黄阁霖

文|李皓 陈樱娥 刘洁琼 黄阁霖

未届期股权转让责任承担规则司法观察

一.未届期股权转让责任承担规则立法演变

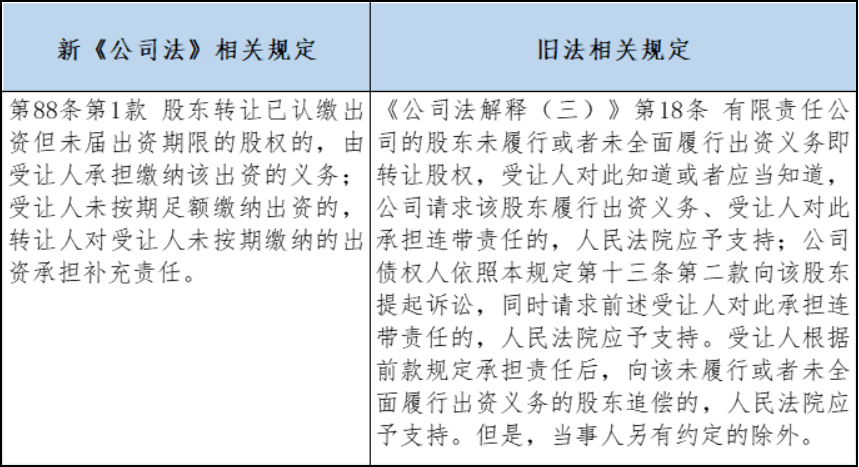

在新《公司法》施行前,旧《公司法》并未对股权转让后出资责任承担提供一套行之有效的规则,仅有《公司法解释(三)》第18条明确了有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权时,原股东与知情受让人的连带责任。然有疑问的是,未届期股权转让是否属于“股东未全面履行出资义务即转让股权”的情形?能否适用该条规定予以规制?据此,新《公司法》于第88条对前述问题进行有效回应,区分了已届期与未届期的情形,并明确了未届期股权转让后转让人应对受让人未按期缴纳出资承担补充责任,直接填补了未届期股权转让责任承担问题的法律空白,结束了司法实践中就此问题一直争论不休的局面。

二.未届期股权转让责任承担规则适用现状

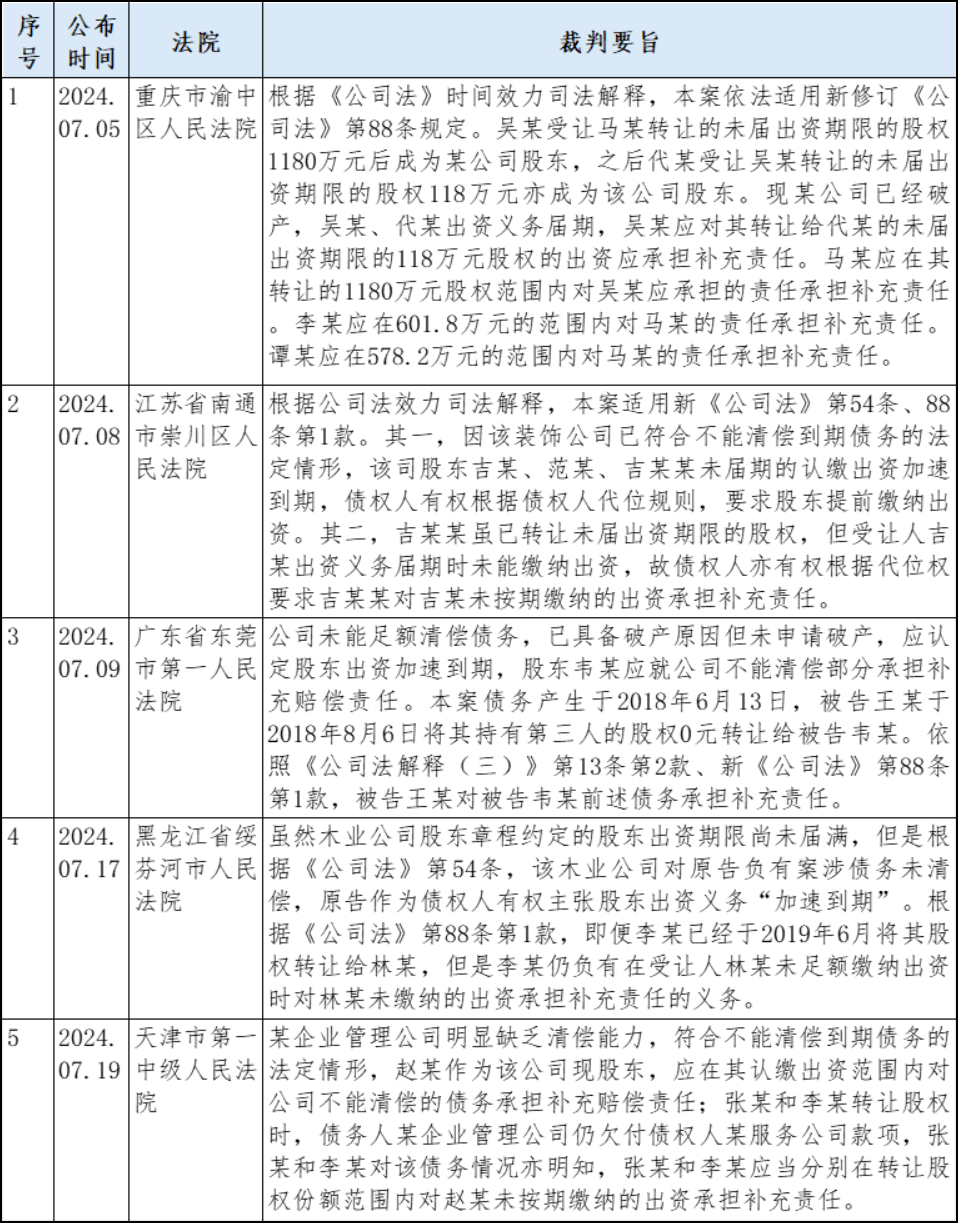

在新《公司法》实施首月,援引新《公司法》第88条第1款未届期股权转让责任承担规则的裁判案例共5件。现将5件案例的判决概况简要梳理如下:

由表格可知,既有5件案例主要涉及了新《公司法》第88条第1款适用的如下问题:

1.新《公司法》第88条第1款的溯及力。在新法颁布后,股东转让未届期股权的,自然应对受让人未按期缴纳出资承担补充责任。而有疑问的是,在新法颁布前股东已经转让未届期股权的,其是否也要根据新《公司法》第88条第1款承担补充责任?这便涉及第88条第1款溯及力的问题。前述5件案例均直接适用新法,未指明其根据《新公司法时间效力规定》哪一条而适用了新法。但《新公司法时间效力规定》第4条[1]已明确规定,转让人对转让后的未届期股权承担出资补充责任这一规则具有溯及力,由此可见前述案例溯及适用第88条的法律依据便是《新公司法时间效力规定》第4条空白溯及的规定。

2.未届期股权转让责任承担的限制条件。从文义来看,新《公司法》第88条第1款并未对转让人承担补充责任设置任何限制条件,似乎表明转让人只要转让未届期的股权就应无条件承担补充责任。前述5件案例中,有4件案例的法院传达出的裁判倾向亦是如此,其均并未考察债务形成时间、前手股东是否具有逃避出资的恶意等因素,径直认定前手股东应为后手股东未按期缴纳的出资承担补充责任。但是,亦有1件案例(天津第一中院判例)在认定前手股东责任时,强调了“前手股东明知公司欠付款项”这一事实,似乎又为前手股东承担责任设置了主观恶意的限制条件。由此可见,实践中就此问题并非没有分歧。

3.股权多重转让情形下交易主体责任顺位问题。在未届期股权经过多次转让的情况下,股权交易链条上存在多位前手股东,那么是否所有前手股东均须承担出资补充责任?各个转让人之间将如何分担责任?新法并未就此问题进行明确规定,前述5件案例中也仅有1件涉及了这一问题。在该案股权多次转让的情形下,重庆渝中法院先认定代某、吴某应履行出资义务,再由吴某为代某承担补充责任、马某为后手股东吴某承担补充责任、谭某及李某为后手股东马某承担补充责任,“由近及远”一步步从现股东追溯至原始股东,其传达出的裁判倾向是:一方面,就实体上责任分配问题而言,公司及公司债权人可以首先要求最后一位股权转让人承担补充责任,若该转让人无法承担责任时,才能要求他的前手转让人承担补充性的责任;另一方面,就程序上主体确定问题而言,相关权利人可以选择一并起诉所有的股权转让人,但不能在未起诉后手股东的情况下径直起诉前手股东;在执行阶段必须先申请执行后手股东的财产,在执行终本之后才能请求对前手股东的财产进行强制执行。[2]

三.未届期股权转让责任承担规则适用反思

(一)是否应溯及适用未届期股权转让责任承担规则

虽然《新公司法时间效力规定》及相关判例均已认可第88条第1款具有溯及力,但本文倾向认为,该条规定不应溯及既往。

在旧法没有明确规定未届出资期限股权转让后的出资责任问题的情况下,转让人和受让人的股权转让合同中往往包含着出资责任在内部已经移转至受让人的意思,这已经被包含在股权对价之中,受让人后续出资能力的变化并非是转让人在进行股权转让时可以预料和控制的。正如前述重庆渝中法院的案例,该案原股东李某、谭某早已在2016年将股权转让给马某,其并不会预料到也无法控制马某后续将股权转给吴某,以及股权转让之后公司出现清偿不能的情况,更无法预料若干年后其将因新法的颁布而须就已转让的股权承担责任。因此,若承认第88条第1款的溯及力,要求转让人对这一远超出其控制范围内的风险承担补充责任,将使得所有早已转让股权的投资者面临随时被追偿的可能,这显然有违其转让股权时的预期,如此将极大地破坏既有的交易秩序与交易安全。是故,为保护当事人的合理预期,在新《公司法》颁布前,股东已经转让未届期股权的,原则上不应适用第88条第1款追究前股东的补充责任。

(二)是否应就未届期股权转让责任承担规则设置适用条件

由前述案例可知,目前司法裁判多倾向于转让人应无条件就受让人的出资义务承担补充责任,而不考虑转让人是否存在逃避出资的恶意等因素,如此未免有些偏离立法的本意。在认缴制下,股东可能会因为公司经营状况较差等原因,而将股权转让给没有履行出资义务能力的受让人,以逃避实缴出资的义务、损害债权人的债权。立法者为了遏制股东的道德风险行为、强化对公司债权人的保护,便于88条第1款明确规定,股东转让未届期股权的,仍须就受让人出资义务承担类似于一般保证的补充责任。但也须认识到的是,“富人拉穷人垫背”并非股权交易的常态,实践中更为常见的是,转让人本特意选择了资产状况良好的受让人,但后续受让人资产状况发生恶化而失去了履行出资义务的能力。倘若一刀切地要求此种情况下的善意转让人承担补充责任,不仅有失公平,更会极大地增加股权转让成本、限制股权的自由流通,从根本上破坏既有的股权交易秩序。据此,本文倾向性认为,应就未届期股权转让责任承担规则的适用进行一定的限制,以实现保护债权人利益与保障股权转让自由之间的平衡。具体而言,在借鉴域外法经验及域内实践经验基础上,可从以下两方面着手:

1.限制转让人责任承担期限。在第88条第1款不溯及适用的情况下,由于第47条新增了认缴出资须在5年内缴足的规定,其本质上也是将未届期转股中转让人责任承担期限限制在了5年之内,此时则不必额外就转让人责任承担期限进行规定。但若后续司法实践仍坚持溯及适用第88条第1款之时,则有必要限制转让人责任承担期限,且责任期限以5年为宜。这是因为:首先,5年的期限基本上可以排除股东逃废债的恶意,亦未过分超出股东的风险预期;其次,如前所述,新法颁布后股东转让股权的,其责任承担期限以5年为限,对于新法颁布前已经转让股权的股东而言,其不应承受较前者而言更为不利的结果,所以其责任期限也不应超过5年;最后,域外立法例也可资参考,如《德国有限责任公司法》明确规定,在股权继受人未能出资时,此前5年内曾持有该股权的前手需要依次承担缴纳出资的责任。[3]

2.允许转让人以其不存在逃避出资义务的恶意进行抗辩。原则上,只要债权人提供证据证明转让人在转让股权时未完全履行出资义务,法院即可判决要求转让人就现股东出资义务履行不能的部分承担补充责任。但是,法院亦应允许转让人进行抗辩,此时应由转让人举证证明其不存在逃废债之恶意。在新法颁布前,实践中已有法院将恶意作为转让人承担责任的要件之一,如(2019)京民终193号案[4]、(2022)沪01民终971号案[5]等等。在这些案例中,法院通常会考察以下几方面的信息以综合考量转让人是否具有恶意:(1)股东转让股权的时点,如果在债权人多次催债、提起诉讼等时间节点转让未出资股权的,则其具有逃废债的嫌疑;(2)受让人受让股权时的资信状况,倘若转让人将股权转给明显不具有出资能力的受让人,则其可能具有恶意;(3)公司经营投入状况,例如公司成立后股东一直未缴纳任何资金,或实际投入与经营隐含风险显著不匹配等等。若经过综合考量,法院认为转让人不具有恶意时,转让人便不应就受让人出资义务承担补充责任。

(三)如何衔接适用未届期股权转让与出资义务加速到期规则

如前篇新公司法施行首月报(一)——加速到期首例案件诉讼观察所述,新《公司法》第54条增加了出资加速到期条款,且适用条件较以往更为宽松,即公司停止支付影响债权人到期债权实现的,公司股东的出资义务便应加速到期。由此产生的问题是:倘若原股东转让股权之前,公司已经停止支付,满足了新《公司法》第54条加速到期的客观情形,那么原股东转让的究竟是未届期股权,还是已届期股权?其应根据第88条第1款承担补充责任,还是应根据第2款承担连带责任?

本文倾向认为,原股东转让的仍是未届期股权,其仅需承担补充责任。原因在于:一方面,如前篇所述,“股东出资义务加速到期”应经法院判决宣告,而不能凭借债权人单方意思表示实现,更不能凭借客观事实达成而成就。因此,在未经法院宣告时,股权便处于未到期状态,转让人与受让人对于“股权未届期”具有基本的预期,此种预期应受到保护。另一方面,倘若认为转让的是已届期股权,则根据第88条第2款,受让人可以轻易以其不知情而脱责,转让人将独自承担出资义务。此时转让人亦处于不知股权已届期的状态,但其反而要承担相较于明知出资义务已届章程约定期限仍转让股权而言更重的责任,显然与公平正义的基本理念相违背。

股东知情权规则适用观察

一.股东知情权规则立法演变

相较于2018年《公司法》的规定,新《公司法》吸收了部分《公司法解释(四)》的规定,从以下几个方面完善了股东知情权制度:第一,扩大股东查阅资料范围,增设股东对股东名册、会计凭证查阅的权利,有效回应了实践长久存在的“股东能否查阅会计凭证”的争议;第二,完善股东查阅方式,允许股东委托中介机构代为查阅相关材料,不再要求必须依据生效法律文书、也不再要求股东必须在场,进一步为股东行使知情权提供了便利;第三,扩大股东查阅对象范围,将公司的全资子公司纳入股东查阅范围内,从而强化了对中小股东权益的保护。

新《公司法》虽对股东知情权制度进行了完善,但其并未完全回应实践中的各项争议:第一,在《新公司法时间效力规定》未明确规定的情况下,股东知情权规则是否能够溯及适用?第二,股东查阅公司相关资料的时间范围为何?新股东能否查阅其成为股东之前的公司资料?第三,如何界定股东查阅会计账簿和会计凭证具有“不正当目的”?前述问题有待通过司法实践进一步回应与归纳总结。

二.股东知情权规则适用现状

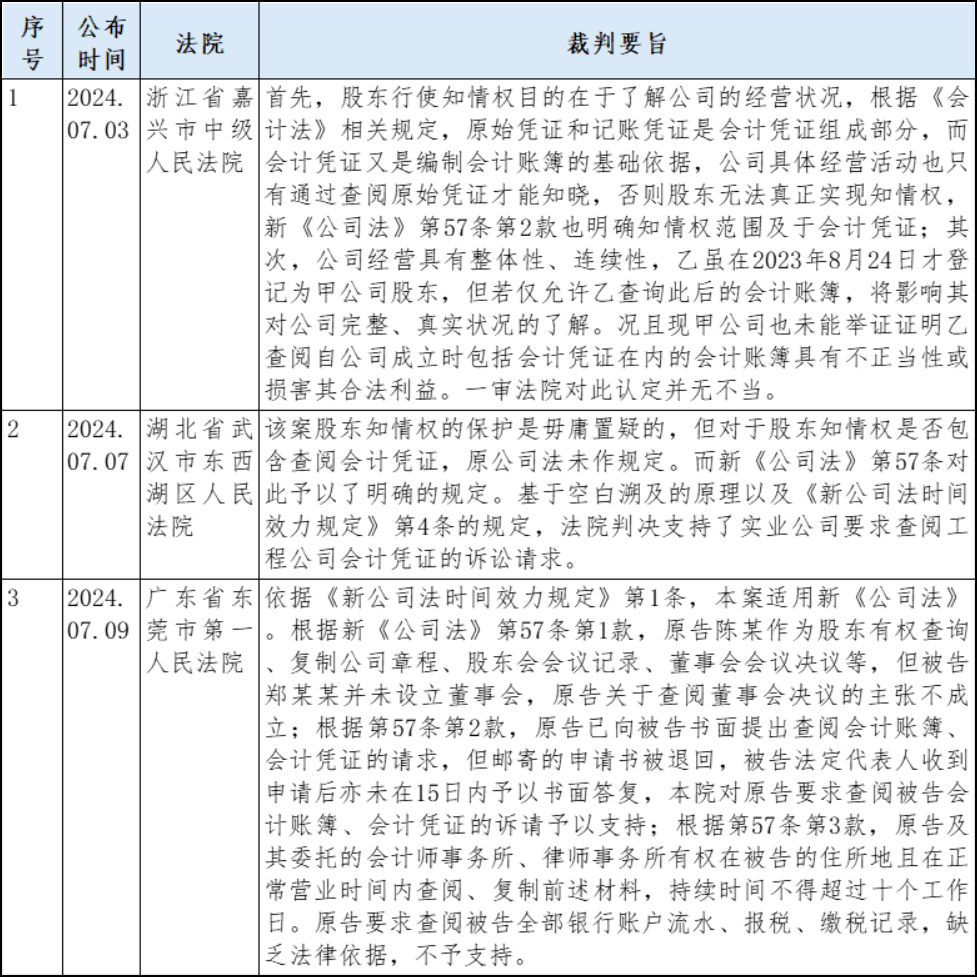

(一)裁判概况

在新《公司法》实施首月,援引新《公司法》第57、110条股东知情权规则的裁判案例共有3件。总体而言,现有案例较为有限且争议焦点较为单一,多集中在“股东是否有权查阅会计凭证”的问题上。现将各案概况简要梳理如下:

(二)裁判评析

1.股东知情权规定的溯及力问题

前述3件案例中,法院均肯定了新《公司法》第57条的适用,但其所依据的法律规定却不尽相同:武汉东西湖区法院援引了《新公司法时间效力规定》第4条,认为第57条属于对旧法立法空白的填补,该条不明显背离股东及公司的合理预期,因而应予适用;而东莞第一法院直接根据《新公司法时间效力规定》第1条适用新法,却未明确其究竟是根据该条第1款认定本案事实发生在新法之后,还是根据该条第2款的有利溯及原则而适用新《公司法》。

本文倾向性认为,股东知情权规则适用问题与加速到期规则适用问题本质相同,其并非溯及力判断问题,而是新法衔接适用问题。股东知情权受损是持续性的法律事实,此时应对事实进行切割:在新法实施前,股东知情权受损的,则应按照2018年《公司法》的规则进行裁判;在新法实施后,公司仍拒绝提供资料供股东查阅的,此时股东知情权仍处于受损的状态。法院便可依据新法实施后股东知情权仍受损这一法律事实,适用新《公司法》作出判决。

2.股东查阅公司资料时间范围问题

不论是旧《公司法》或是新《公司法》,其均未明确股东可查阅的公司资料的时间范围。那么股东可以查阅公司成立以来的所有资料,还是仅能查询其持股后公司有关资料呢?就此问题,司法实践看法不一。

在前述3起案件中,嘉兴中院对这一问题进行了明确,即原则上应允许新股东查阅或复制其成为股东之前的公司资料。本文基本认可嘉兴中院的裁判观点,正如其所述,公司经营具有整体性、连续性,如果股东无法掌握公司历史经营情况,就无从了解公司完整、真实的情况,更无法有效行使股东权利、履行股东义务,因此原则上股东查阅公司资料并无时间限制。但需注意的是,倘若新股东要求查阅的是公司之前的会计账簿、会计凭证,且其要求查阅的资料时间范围明显不合理,则公司仍有权以其不具有正当目的进行抗辩,拒绝提供相关公司资料。

3.股东“不正当目的”认定问题

新《公司法》未能明确如何判断股东查阅会计账簿、凭证具有“不正当目的”,前述案例也并未涉及这一问题。在新的司法解释颁布前,《公司法解释(四)》第8条“不正当目的”认定规则仍可继续适用。该条采用了“有限列举+兜底规定”的立法技术,其列举的能够认定股东具有“不正当目的”的情形共三种:(1)股东经营与公司有实质性竞争关系业务的,但可事先通过章程、全体股东约定对此进行豁免;(2)股东为了向他人通报有关信息,可能损害公司利益的;(3)三年内股东曾通过查阅公司会计账簿向他人通报有关信息损害公司合法利益的。

在实践中,公司较难以证明股东存在后两种情形,其往往以股东存在第一种情形为由主张股东存在不正当目的。虽然“实质性竞争关系”的判断亦是实务难题,实践中并未形成统一的裁判规则,但是司法实践已经确立了较为明确的裁判倾向:是否形成实质性竞争关系,不应仅从形式上判断依法登记的经营范围是否重合,还应当结合实际经营内容、服务对象或者产品受众、对应市场等方面是否重合进行综合、实质性判断。如(2021)沪01民终13628号案[6]、(2020)沪02民终8746号案[7]、(2018)桂民再76号案[8]等等,均体现出了“实质大于形式”的裁判倾向。

注释

作者信息

李皓律师 北京

北京汇仲律师事务所合伙人,中华全国律师协会公司法专业委员会委员,最高人民检察院民事行政检察咨询专家。主要执业领域为民商事争议解决,在公司、证券、金融、合同纠纷等领域具有丰富的理论与实务经验,尤为擅长最高人民法院疑难复杂商事案件争议解决,先后办理数十件最高人民法院案件,被评为亚洲法律事务(ALB)中国十五佳诉讼律师、2023 LEGALBAND风云榜诉讼律师15强、2022 The Legal 500特别推荐律师等。

fansiyan@huizhonglaw.com

lihao@huizhonglaw.com

+86 135 8167 6620

微信:lihao328

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。