文|李皓 陈樱娥 刘洁琼 黄阁霖

文|李皓 陈樱娥 刘洁琼 黄阁霖

法定代表人涤除规则司法观察

一.法定代表人涤除规则立法演变

法定代表人是依据法律规定代表公司对外作出意思表示、实施法律行为的人员。我国采取了法定唯一代表制,公司必须设置法定代表人,且法定代表人只能由公司章程在特定人选范围之内选任,颇有行政管理和公法色彩。这种制度设计在过往运行过程中制造了诸多疑难杂症,例如担任法定代表人职务的董事或经理辞任后能否请求公司涤除登记等问题。

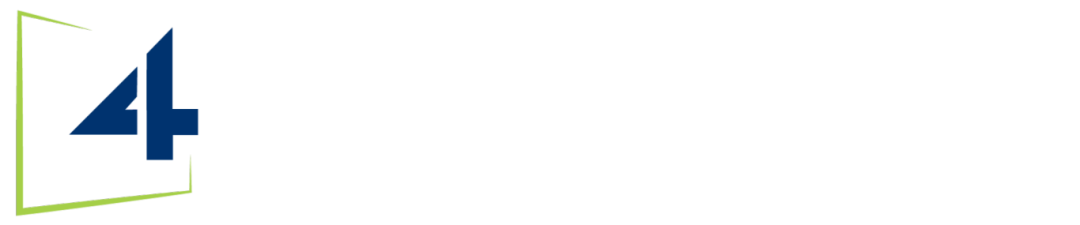

新《公司法》试图回应涤除登记相关问题:第一,回应法定代表人的变更时点问题,此前有观点认为法定代表人的变更时点是公司作出相关决议时,也有观点提出是公司完成变更登记时。新《公司法》第35条第3款规定,“公司变更法定代表人的,变更登记申请书由变更后的法定代表人签署”,明确了法定代表人在公司作出决议时发生变更。第二,新《公司法》第46条对有限责任公司章程法定必要记载事项做了实质修订,将2018年《公司法》第25条第1款第7项规定的章程必备记载事项“公司法定代表人”变更为“公司法定代表人的产生、变更办法”,这一变化实质上回应了过去部分市场监管局以变更法定代表人需要修改公司章程为由拒绝涤除的僵硬观念。

二.法定代表人涤除规则适用现状

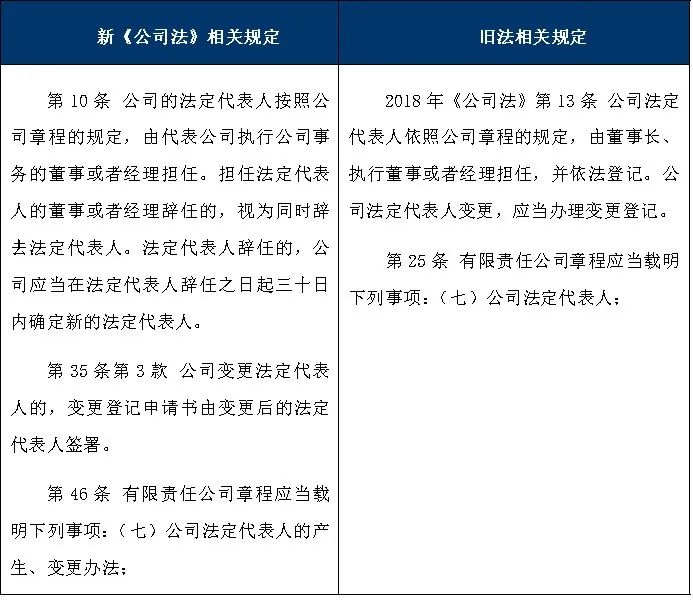

观察过往有关涤除登记诉讼的裁判经验,涤除登记诉讼是否属于法院受案范围、涤除登记的诉讼请求是否具备正当性及在何种条件下应当被支持等问题构成主要争议焦点。福建省福州市鼓楼区人民法院在新《公司法》施行当天公布了其援引新《公司法》法定代表人涤除规则的首例案件。

就福州市鼓楼区人民法院披露的案件信息及裁判说理内容,我们可以将前述问题逐一展开分析。

(一)新公司法适用的溯及力问题

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法》时间效力的若干规定》第四条规定了“空白填补”型的溯及适用规则,即新法施行之前发生的法律事实,当时的法律、司法解释没有规定而新法作出规定的,在不明显背离当事人合理预期的情况下,可以适用新法。福州市鼓楼区人民法院根据前述规定,在首例案件中适用新《公司法》第70条关于担任公司董事的法定代表人辞任规则进行裁判。

法定代表人涤除规则是立法者针对实务痛点而专门新增的规则。应当看到法定代表人是现代公司治理体系中极为重要的一环,因其在公司经营活动、财务管理、人事任免等方面享有广泛的权利而备受关注,但伴随着重大权利的也必然是重大责任,在公司经营不力、外债难偿的情况下,法定代表人个人将承担巨大的风险。实践中,部分法定代表人具有在特定情况下申请辞任公司岗位、不再担任公司法定代表人的特别需求。这一需求是旧《公司法》项下的合理需求,也是新《公司法》项下的合法需求,溯及适用法定代表人涤除规则并不会损害各方信赖利益,也不致打破公司正当预期,应当予以溯及适用。

(二)涤除登记之诉是否属于法院受理范围

新《公司法》公布之前,各地法院就法定代表人涤除之诉是否属于法院受案范围存在争议。有法院认为,涤除登记事项属于公司内部自治事务,法院不应强制介入公司治理,将涤除诉讼排除在民事诉讼受案范围之外,裁定不予受理或驳回起诉。[1]也有法院肯定涤除之诉的诉之利益,认为如果当事人穷尽了公司内部救济途径,已无其他救济措施,司法应介入涤除登记纠纷,涤除诉讼在法院的受案范围之内。[2]

首例案件中,福州市鼓楼区人民法院支持涤除之诉的诉讼利益,明确“公司法定代表人、董事长的变更涤除事项,虽属于公司内部治理问题,但在公司内部救济失灵的情况下,司法则有必要介入予以干预,以保障相关人员的合法权益。”我们认为,如果当事人无法通过自我救济渠道来涤除相关登记,法院应当受理且应当支持涤除请求,否则当事人将持续承受担任法定代表人引发的法律风险,且无任何救济途径。新《公司法》施行之后,支持涤除诉讼在法院的受案范围之内的裁判观点必将成为主流。

(三)涤除登记之诉的实务建议

第一,优先穷尽公司内部救济途径。观察过往司法实践经验,当事人若希望涤除诉请获得法院支持,一般情况下应尽量满足以下条件:一是已明确向公司作出不愿意继续任职的意思表示;二是当事人已竭尽其他救济方式但仍无法办理相关变更登记。[3]首例案件中,福州市鼓楼区人民法院亦持前述观点。各地法院在认定当事人是否已穷尽公司内部救济这一问题具有较大弹性,我们建议当事人在向法院提起涤除登记之诉前,先尝试通过向股东发出通知函、召开董事会会议等方式涤除身份,与登记机关沟通变更登记相关事项。若通过上述手段无法涤除登记,可将相关董事会会议记录、通知函、沟通记录及送达回执等予以留存并在诉讼中作为证据提交。

第二,关注继续担任公司董事的特殊问题。需要注意到,新《公司法》第70条第2款保留了董事留任规则,即董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当履行董事职务。新法施行之前,不少法院以在公司未选举出新的董事且未有证据显示登记给原告产生负面影响为由,驳回当事人涤除登记的请求。在新法保留董事留任规则的情况下,前述裁判规则在未来较有可能继续适用。对于担任公司董事的法定代表人在提起涤除之诉前需要注意两点:其一,保留公司董事改选或董事人数的相关记录,以此证明符合董事辞任规则;其二,在公司怠于改选的情况下,要求公司限期改选,在改选期间仍然忠实、勤勉地履行董事职责。

横向法人人格否认规则司法观察

一.横向法人人格否认规则立法演变

法人人格否认包括纵向法人人格否认与横向法人人格否认,纵向又细分为正向(直接债务人与其股东承担连带责任)与逆向(直接债务人与其所控制公司承担连带责任),所谓横向人格否认,是指股东或者实际控制人利用其控制的两个以上公司,滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益时,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。2018年《公司法》只规定了纵向法人人格否认,并未规定横向法人人格否认。司法实践中,碍于没有明确法律规定,法院只能通过运用类推适用、基本原则、指导案例等技术作出裁判,横向否认在人员、业务、财务等方面交叉或混同的姐妹公司的独立人格。新《公司法》第23条新增横向人格否认规则,明确股东利用其控制的两个以上公司滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。

但是,新《公司法》横向法人人格否认规则抽象性有余而操作性不强,其中仍有诸多问题留待司法实践探索:其一,在主体要件方面,该条似乎将控制主体限定为公司股东,那么这里的股东是否包括隐名股东?又是否可将其扩张解释为亦包括公司实控人?其二,在行为要件方面,应如何判断股东是否存在控制行为以及滥用行为?其三,在结果要件方面,应如何判断债权人利益是否受到严重损害?

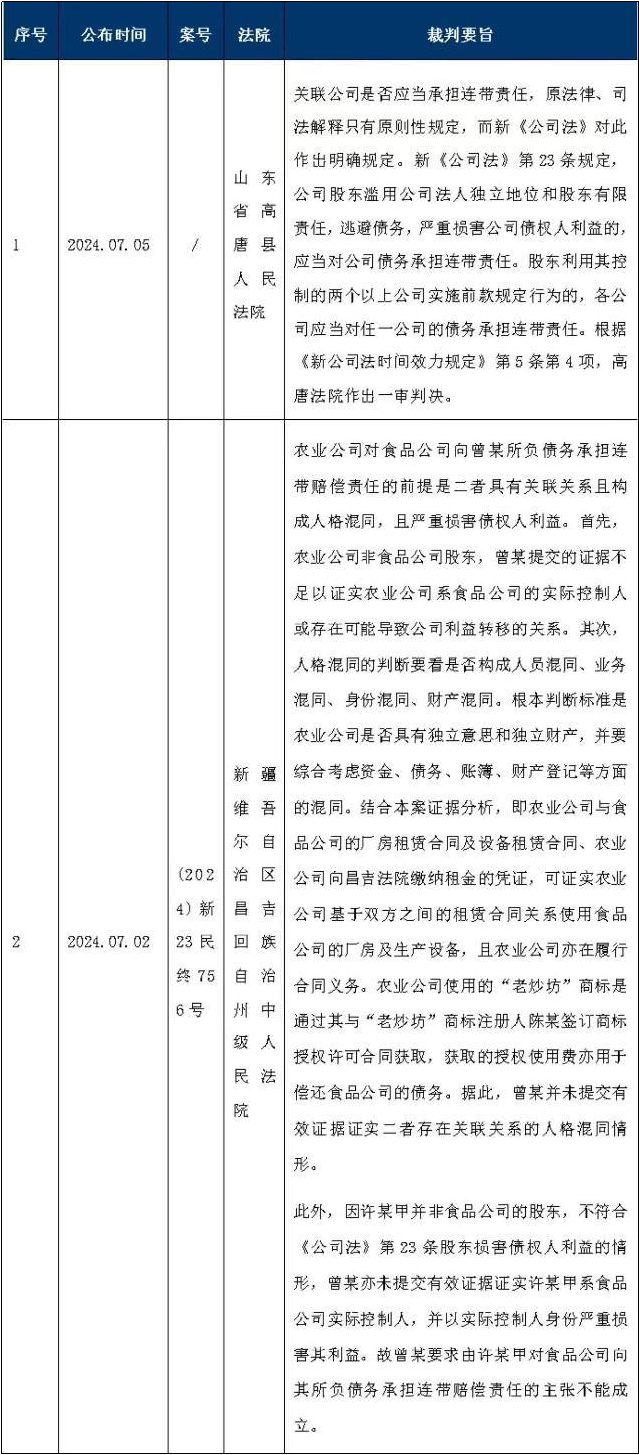

在新《公司法》实施首月,检索到援引新《公司法》第23条第2款横向法人人格否认规则的案例数量有限,仅有两件。现将两件案例的判决概况简要梳理如下:

(一)新《公司法》第23条第2款的溯及力

高唐法院明确了第23条第2款溯及适用的依据是《新公司法时间效力规定》第5条第4项,即“即公司法施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释已有原则性规定,公司法作出具体规定的下列情形:(四)对关联关系主体范围以及关联交易性质的认定,适用公司法第一百八十二条、第二百六十五条第四项的规定。”然而,第23条第2款横向法人人格否则规则虽与关联关系的认定有关,但并不能将其等同于“关联关系、关联交易认定规则”,更何况该条已经明确能够溯及适用的是新法第182条、第265条,并不包括第23条第2款。因此,《新公司法时间效力规定》第5条第4项显然不能作为溯及适用第23条第2款的依据。

我们认为,新《公司法》第23条第2款本身不具有溯及力,但其可作为裁判说理的依据。一方面,《新公司法时间效力规定》第5条仅有限列举了4种新法具有溯及力的情形且并未设置兜底条款,以该条论证横向法人人格否认规则具有溯及力存在障碍。另一方面,由于《九民纪要》第11条已就横向法人人格否认制度进行了明确与细化,即便不溯及适用新法,法院亦可参考《九民纪要》作出裁判。刘贵祥专委亦持此种观点,其强调:“新公司法第23条在原公司法纵向法人人格否认基础上增加了横向法人人格否认的规定,同样具有对原公司法规定的目的扩张解释功能,九民纪要也作了基本一致的解释,可参照新公司法适用。”[4]基于有利于受害方、不利于过错方的判断,参照适用新《公司法》并不违背当事人的合理预期,亦不违背法不溯及既往的精神。

(二)横向法人人格否认的构成要件

1.主体要件:如何理解“同一股东控制的两个以上公司”

根据文义解释,新《公司法》第23条将横向法人人格否认主体限制在“同一股东控制的公司”,似乎排除了同一实控人控制的公司以及其他可能存在利益输送关系的公司。如此规定究竟是有意为之,或是立法之缺漏?司法实践将如何理解与适用该条款?

前述两案中,仅有昌吉法院在判决中提及了主体要件的判断,其以“农业公司并非债务人食品公司的股东或控制人,亦不存在其他可能导致利益转移的关系”为由,认定农业公司无须承担连带责任。其中“可能导致利益转移的关系”显然比“同一股东控制的两个公司”涵盖范围更广,可见法院并未囿于第23条第2款的文义。

我们认为,横向法人人格否认的主体范围不应限于“同一股东控制的公司”,而应以“是否存在导致利益转移的”为判断标准,将主体范围扩张至债务人的关联公司。原因在于:一方面,横向法人人格否认制度目的在于防止对公司人格独立和有限责任的滥用,其重点应在于判断是否存在控制行为及滥用行为,而不应对主体要件做过多的限制。倘若过于强调“同一股东”,那么对于同一实控人控制的公司、实控人存在亲属关系的公司而言,其便可以在制度灰色地带恣意侵害债权人利益,如此显然与立法目的不符。另一方面,《九民纪要》并未将主体范围限定在“同一股东控制的公司”内,其于第11条强调横向法人人格否认应适用于“控制股东或实际控制人控制多个子公司或者关联公司”。此外,参考指导案例15号[5]等最高院案例亦强调“当关联公司的财产无法区分,丧失独立人格时,就丧失了独立承担责任的基础。”由此可见,将主体扩张至债务人的关联公司,既有实践基础,又与立法原意相符。

2.行为要件:如何判断存在控制及滥用行为

就行为要件的判断而言,前述两案中,其中高唐法院披露信息有限,可参考性不强,昌吉法院则明确应从案涉两公司之间是否存在人格混同来判断是否存在控制与滥用行为,并提出人格混同根本判断标准是农业公司是否具有独立意思和独立财产,且应从是否存在人员混同、业务混同以及财务混同等方面着手进行综合判断。其所确立的裁判标准与《九民纪要》第10条相符合,亦是目前实践的主流做法,值得借鉴。

3.结果要件:如何判断债权人利益受到严重损害

前述两案均未提及债权人利益受到严重损害这一结果要件,就如何判断债权人利益受到严重损害而言,实践有两种标准:一是若债权人可证明存在滥用行为以致不能清偿到期债务,即可推定满足该要件;二是除了证明滥用行为外,债权人还须进一步证明债务人无偿债能力。《九民纪要》似乎采取第二种观点,即在股东滥用权利使公司财产不足以清偿公司债务人的债权之时,可认定债权人利益受到严重损害。然而,我们倾向认为第一种观点更为合理。正如我们在公司法|姐妹不教孰之过?横向人格否认六大难题详解(附常见证据表)(下篇)——新《公司法》诉讼实务解读专题八一文中所述,在我国不少公司的所有权和经营权并无明显分离的背景下,更应保护债权人利益,为节省债权人行权成本、提高债务人和关联方偿债效率,无须采取严格的损害结果要件,仅需债务人不能清偿到期债务即可认为严重侵害债权人利益。但究竟何种观点更为合理和普适,还有待将来通过司法实践进一步检验。

结语

新《公司法》施行之际,作为法律共同体成员,依托多年来的一线办案经验与前沿实务观察,汇仲第一时间追踪了新法动态,持续输出了重点问题报告,在法律出版社的邀请下,撰写了《原理、逻辑与实战——新公司法诉讼实务十六讲》一书。本系列报告集中讨论新法首例案件法律适用问题,是此前系列报告与争点书籍的延续。(点击图书封面或文末“阅读原文”进入购买渠道)

注释

作者信息

李皓律师 北京

北京汇仲律师事务所合伙人,中华全国律师协会公司法专业委员会委员,最高人民检察院民事行政检察咨询专家。主要执业领域为民商事争议解决,在公司、证券、金融、合同纠纷等领域具有丰富的理论与实务经验,尤为擅长最高人民法院疑难复杂商事案件争议解决,先后办理数十件最高人民法院案件,被评为亚洲法律事务(ALB)中国十五佳诉讼律师、2023 LEGALBAND风云榜诉讼律师15强、2022 The Legal 500特别推荐律师等。

lihao@huizhonglaw.com

+86 135 8167 6620

微信:lihao328

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。