文|朱瑶瑶

文|朱瑶瑶

引言:

众所周知,近两年国内上市的口风趋严,监管层频频发声,要从源头提高上市公司质量,并为此采取多项措施。尤其是在今年4月12号“国九条”出台后,新股审核更加趋严趋难。相关数据显示,从 2022 年下半年至 2024 上半年,国内新上市公司数量从 326 家跌落至不足 100 家(82家),同时大量拟 IPO 企业撤退。其中不乏曾受资本VC(风险投资)青睐而签订对赌协议的公司,一旦上市之路被叫停,就会自动触发“对赌回购”条款。因此,围绕对赌回购退出的连锁诉讼或仲裁开始频发,对赌纠纷重新成为热点问题,而突发公共卫生事件、政策和法律规范变化、政府行为、价格涨跌等成为对赌义务方最常见的抗辩理由。

此前,此类不可抗力与情势变更的理由获得法院支持的案例极少,但近年来疫情的影响、市场环境的变更、国家政策的变化,均使得我们有必要重新考量不可抗力规则和情势变更制度的适用条件。本文系统梳理了近年援引不可抗力规则、情势变更制度的对赌纠纷案例,总结裁判思路和观点,剖析未获支持的原因,探究当事人应如何在对赌纠纷中运用这两项规则,这是此类纠纷中无法回避的争议点,也是本文欲与诸君探讨及提供参考的问题。

本文以抗辩事由类型分为上下两篇,上篇主要涉及突发公共卫生事件,是指突然发生,造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件[1],例如“甲型H1N1流感”“非典”“埃博拉疫情”“新冠肺炎疫情”。其中,“新冠肺炎疫情”(以下简称疫情)及其防控措施在近年对生产生活、商业经济影响最大,以此为由主张适用两项规则的对赌纠纷案件激增,故本文将以涉疫情对赌纠纷为例,说明常见的适用误区,提出相应建议,以期对此类案件中涉其他突发公共卫生事件的抗辩提供参考。

不可抗力规则和情势变更制度的适用

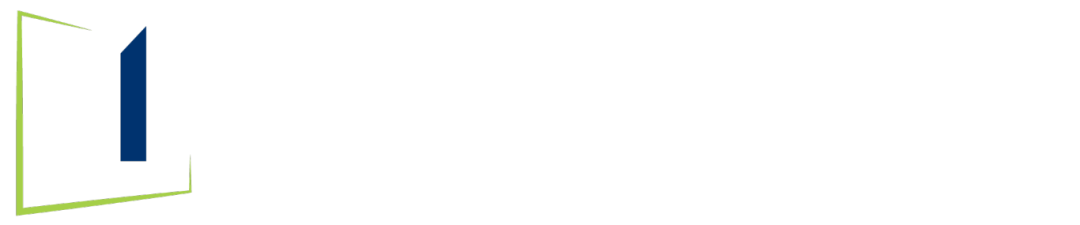

(一)两项规则的适用异同

《民法典》第五百九十条[2]合并了《合同法》第一百一十七条、第一百一十八条的内容,与《民法典》第一百八十条[3]形成不可抗力规则。《民法典》第五百三十三条[4]完善《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》(以下简称《合同法司法解释(二)》)第二十六条的规定,增设情势变更制度。二者均是客观情况发生了变化,具有相似性,但适用中也存在差异。为便于下文分析对赌纠纷中具体事件是否适用该等规则,根据最高法院对上述条款的理解与适用及指导意见,笔者对二者适用的异同梳理如下:

(二)两项规则的适用竞合

相较《合同法司法解释(二)》第二十六条,《民法典》第五百三十三条不再将不可抗力排除在情势变更事由之外,如不可抗力事件的发生导致合同订立的基础丧失,继续履行合同将使当事人显失公平,当事方亦可选择适用情势变更制度。换言之,同一事件可能既可适用不可抗力规则,也可适用情势变更制度。以疫情及其防控措施为例,最高法院发布的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(一)》(以下简称《指导意见(一)》)第三条规定“在适用法律时,应当综合考量疫情对不同地区、不同行业、不同案件的影响,准确把握疫情或者疫情防控措施与合同不能履行之间的因果关系和原因力大小”,根据其对合同履行的影响程度不同,适用不可抗力规则和情势变更制度[5]。后最高法院发布的《关于充分发挥司法职能作用助力中小微企业发展的指导意见》进一步明确“对于受疫情等因素影响直接导致中小微企业合同履行不能或者继续履行合同对其明显不公的,依照民法典第五百九十条或者第五百三十三条的规定适用不可抗力或者情势变更规则妥善处理。”可见,疫情或防控措施未被限定于适用某一规则,而是应结合具体案件情况,判断其与合同履行间的因果关系和影响程度等,择一适用。

涉疫情对赌纠纷案件:不可抗力规则的适用误区和难点

多数义务方以疫情或防控措施影响目标公司经营收益、阻碍上市进程等为由,主张适用不可抗力规则,解除对赌协议、减免业绩补偿或回购责任。法院通常按照不可抗力规则的构成要件审查该项抗辩是否成立。然而,实践中因当事方未正确理解构成要件的内容,存在滥用和误用的现象。同时,不可抗力规则中因果关系及原因力大小的证明难度较大,获法院支持的案例亦较少。下文笔者将结合公开案例梳理适用的常见误区和难点,并提供相应建议,以供参考。

(一)疫情或防控措施是否属于不可抗力事由

1.常见抗辩误区:义务方将疫情或防控措施直接等同于不可抗力[6]。

全国人大常委会法工委[7]和部分法院发布的意见曾对疫情及防控措施属于不可抗力作出原则性的说明。当事人对此可能误解,单纯地从文意上认为,疫情及防控措施必然属于不可抗力,未区分不可抗力本身和不可抗力导致的合同履行障碍的差异[8]。部分法院发布的意见以及学者观点认为疫情或防控措施是否构成不可抗力事由,并非绝对,需在个案中结合构成要件“不能预见、不能避免、不能克服”进行具体考察,如广西高院民二庭发布的《关于审理涉及新冠肺炎疫情民商事案件的指导意见》(以下简称广西高院民二庭《疫情民商事案件指导意见》)第三条第2款[9]的规定。

2.常见争议:疫情发生后签订的对赌合同,疫情或防控措施是否不能预见

适用上述要件时,对于2019年疫情爆发后签订的对赌合同,疫情或防控措施是否不能预见,实践中常常产生争议。广西高院民二庭《疫情民商事案件指导意见》第三条第3款[10]对此问题的意见是“在合同订立以前发生疫情,不能认定为不可抗力。”浙江高院民二庭发布的《关于审理涉新冠肺炎疫情相关商事纠纷的若干问题解答》第3条[11]明确对于疫情发生后订立的合同,可以推定当事方对疫情及其变化和后果有所预见,故以此主张适用不可抗力规则或情势变更制度原则上不予支持。部分案例持相同意见,如在广州中院(2021)粤01民终21265号案中,法院认为对赌协议于2020年5月签订时疫情已经发生,当事方对于疫情对电影行业的影响应当有所预见,却仍约定电影未于2020年上映需返还投资款及利息,故疫情不构成不可抗力,应承担相应风险[12]。再如,宜昌中院(2023)鄂05民终1757号案中,法院认为签订协议时疫情已发生一年有余,很多涉疫举措已经成为旅游行业常态化的管理措施,当事方作为参与对赌的成熟商事主体,对疫情导致的履行障碍应该有相当的预判。

从文意上看,上述规定和案例认为疫情发生后签订的对赌协议纠纷不适用两项规则,但是笔者认为并非绝对。其一,《广东省高级人民法院关于审理涉新冠肺炎疫情商事案件若干问题的指引》(以下简称《广东高院疫情商事案件指引》)等多份法院意见均指出需根据具体案件情况确定疫情或防控措施的起止时间,再判断其发生和合同订立的时间先后顺序[13]。反复出现的疫情以及各政府部门采取的防控措施不能一般性地认定自2019年疫情爆发后当事方均可预见。其二,《2020-2022年上半年涉疫情商事合同纠纷案件审判白皮书》虽同样指出合同当事方应对于已然发生的疫情和防疫措施产生的影响有相当程度的考量,但是部分案例的裁判理由仍是“难以有证据显示合同履行受阻是受到了远超当事人预见能力的突发疫情或防疫措施的影响”。可见,司法实践并未形成绝对的结论,仍需判断是否超出当事方预期。疫情本身不具有规律性,防控措施亦存在多样性和突发性,仍有可能超过合同当事方的预见能力。

笔者建议,当事方可以先“依据对合同履行产生实质影响的省级政府启动和终止重大突发公共卫生事件响应”文件[14]等确定疫情或防控措施的起止时间,再判断其与合同签订的先后顺序;如发生在合同签订之前,当事方可根据个案具体情况如防疫措施的强度、管控时长等因素论证远超预期,不具有可预见性。

(二)疫情或防控措施与合同履行障碍之间是否存在因果关系

1.因果关系的概念把握

司法实践中,因果关系作为不可抗力规则适用与否的核心要素,最难得到法院支持。原因之一是当事方未正确理解因果关系概念,常见误区包括:(1)竞合因果关系的认知不完善:即部分义务方认为只要存在不可抗力因素并导致履行障碍就免责。例如,在北京高院(2022)京民申4650号案中,义务方抗辩疫情导致无法按时IPO即应免于承担违约责任,但法院查明义务方存在多项违约行为,均可触发回购条款,故未采信其主张[15]。(2)聚合因果关系的认知偏差:有观点认为只有疫情或防控措施是合同履行障碍的唯一原因时才可免责。但是“现实中,事物的发展往往是多种因素叠加的结果。当发生多因一果的情况导致合同履行障碍时,如果不可抗力仅仅是原因之一,则应综合考虑各种原因对履行障碍的作用力,按比例确定责任,方为妥适。”[16]

笔者建议,当事方尽可能梳理未实现业绩、未按期上市等对赌内容的原因,分析各项因素与履行障碍之间的因果关系及原因力大小。如投资方可举证证明存在阻断因果或其他介入因素,亦可作为此项抗辩理由的回应。

2.因果关系的核心考量因素

经检索涉疫情对赌纠纷案例,法院可能从以下几个方面考虑疫情或防控措施与目标公司的经营收益和上市进程等对赌内容之间因果关系成立与否和原因力大小。需说明的是,在涉疫情对赌纠纷案例中,不可抗力规则和情势变更制度在因果关系的考量因素上具有相似性,故一并分析。

(1)疫情的发生时间

如迟延履行行为发生在疫情之前,则疫情或防控措施与合同履行不能或障碍之间不存在因果关系。相当数量的涉疫情对赌纠纷案例中,义务方虽主张疫情或防控措施导致目标公司未按期上市或无法达成业绩等,但是该等事件发生前,目标公司约定的上市时间已届满【如北京昌平法院(2021)京0114民初1085号案[17]】、业绩已未达标【如北京海淀法院(2020)京0108民初43186号案[18]】,已触发回购条款【如广州中院(2021)粤01民初519号之一案[19]】,故法院以缺乏因果关系为由未采信义务方的抗辩。《广东高院疫情商事案件指引》等多份法院意见以及《民法典》第五百九十条第二款亦将迟延履行后发生的不可抗力作为免责的例外情形[20]。

(2)疫情严重程度

案涉地区疫情的严重程度是因果关系的考量因素之一,可通过相关部门确定的突发公共卫生事件的级别进行判断。《国家突发公共卫生事件应急预案》第1.3条规定,根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围,突发公共卫生事件划分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、较大(Ⅲ级)和一般(Ⅳ级)四级。部分涉对赌纠纷案例中,法院借此判断疫情的严重程度,分析疫情对合同履行障碍的影响程度。例如,株洲天元法院(2021)湘0211民初5284号案中,法院查明“湖南省于2020年1月24日启动重大突发公共卫生事件一级响应,于2020年3月10日将新型冠肺炎疫情防控突发公共卫生事件应急响应级别由一级调整为二级”,政府全面统筹疫情防抗与企业复工复产,暂时阻碍了IPO前期的“客户、供应商走访”工作,故酌减大部分的违约金。再如,徐州铜山法院(2021)苏0312民初13108号案中,法院适用情势变更制度将业绩补偿款从2482.75万元酌减至2350万元,考量因素之一就是义务方举证证明“山东省人民政府于2020年1月24日启动重大突发公共卫生事件Ⅰ级响应,自2020年3月7日调整为Ⅱ级响应,于2020年5月6日起调整为Ⅲ级响应”。

(3)有关部门采取的防控措施

有关部门采取的防控措施类型、实施时间也是因果关系的考量因素之一,往往对目标公司经营收入造成直接影响。例如,根据《南京商旅:南纺股份关于业绩补偿诉讼进展的公告》,南京中院在(2023)苏01民终1893号案中未支持业绩补偿款的理由之一为“双方均确认秦淮风光带风景名胜区2021年7月26日至9月10日被管控,秦淮风光作为旅游业公司,暑期系旅游业的高峰时段,该时间段的管控对于秦淮风光业绩产生重大影响。”再如,上海奉贤法院(2023)沪0120民初1629号案中,目标公司提出其主营业务为研发、出售农业化肥、原材料,疫情封控措施导致其无法在农作物需施肥、用药前出售并发货,法院认可这一定程度上影响了其经营收益,并将股权回购款的利息利率从年利率10%调减至8%。

(4)目标公司经营业务所属行业

疫情对旅游服务、货物运输、餐饮零售、建设工程等行业的影响远大于网络游戏等行业,故目标公司经营业务所属行业同样作为考量因素。如上文提及的南京中院(2023)苏01民终1893号案,其也是将疫情及封控措施对旅游业的影响纳入了考量范围。再如,昆明中院(2023)云01民终17799号案中,法院认为“目标公司贵州东城经营范围涉及酒店、餐饮、娱乐、租赁等受疫情影响较大的行业,疫情对目标公司的经营业绩影响严重,依据原协议对赌业绩指标对2020年、2021年净利润的指标进行考核显失公平”,将2020年、2021年净利润指标酌减为原合同约定的50%。北京海淀法院(2022)京0108民初11575号案中,法院正是考虑到“必胜课公司从事教育培训方面的经营,受疫情影响较大”,酌减回购款的金额。在徐州铜山法院(2021)苏0312民初13108号案中,法院认定疫情对目标公司经营造成影响的原因之一是案涉停车设备行业属于“静态的物流运输”,疫情最严重时段,停车行业确实受到了影响。

相反,北京二中院(2023)京02民终4403号案中,法院以义务方未举证证明目标公司属于《最高人民法院〈关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)〉》(以下简称《指导意见(二)》)第十四条规定的“批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等受疫情或者疫情防控措施影响严重的公司”,未采信义务方关于疫情导致上市期限延长的主张。北京一中院(2023)京01民终12159号案和广州中院(2023)粤01民终23950号案中,法院认为目标公司从事“教育机器人研发及销售”、“有色金属、稀土、非金属矿的冶炼及销售,收集、处理危险固态废物等”业务,并非“住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业”,进而均未予支持[21]。

(5)目标公司的营销模式

疫情通常对于单一盈利模式或线下经营的公司阻碍更大,故目标公司营销模式也可作为考虑因素之一。例如,对于投资公司而言,其盈利方式更多样化,投资方向、投资决策属于投资人可自行决定之事项,并不会因疫情的发生而受到制约,故其较难适用不可抗力规则,如杭州萧山法院(2021)浙0109民初15656号案的裁判思路。疫情或防控措施对线上和线下工作的公司影响程度也明显不同。成都成华法院(2021)川0108民初574号案中,法院认为疫情导致网吧经营受到严重影响甚至长时间停业,致使目标公司未达业绩,故回购条件不成立。相反,广州中院(2021)粤01民终28121号案中,法院认为疫情通常不会对目标公司的工作内容即后台运营的工作造成实质性影响,进而否定了因果关系。

基于公开案例的有限性,本文仅梳理部分因果关系的考量因素。笔者建议,当事方可根据具体案情尽可能地挖掘更多因素,例如封控措施强度、人员流动受限制、停工、复工情况等,以论证疫情或防控措施与对赌内容之间因果关系成立与否以及原因力大小。

(三)义务方是否履行通知和证明义务

1.通知义务的履行及法律后果

根据《民法典》第五百九十条第一款[22],义务方需履行通知义务。通知可以采取邮寄、短信、微信、电子邮件等方式[23]。有观点认为,媒体对不可抗力事件的报道,也可以被认为是通知[24]。例如,徐州铜山法院(2021)苏0312民初13108号案中,虽然义务方未举证证明履行通知义务,但是法院以投资方自行在其业绩报告、年度审计报告以及证监会官网答记者问披露目标公司业绩受到疫情影响,认定义务方已履行通知义务,并酌减部分业绩补偿款[25]。笔者建议,在无法举证证明履行通知义务的情况下,义务方可以从投资方已知情的角度争取。

部分涉疫情对赌案例【如济宁兖州法院(2023)鲁0812民初674号案、上海静安法院(2021)沪0106民初3562号案、广州中院(2023)粤01民终23949号案】中,法院未支持适用不可抗力规则,说理部分提及了义务方未履行或未举证证明履行通知义务。这可能导致当事方误以为未履行通知即不适用不可抗力规则。实际上通说认为,通知义务属于随附义务,即未尽通知义务一方应对相对方承担因未尽该义务而对其造成的损失,广西高院民二庭《疫情民商事案件指导意见》第8条[26]亦采取相同认定。

2.证明义务的履行和法律后果

最高法院在《民法典合同编理解与适用》中指出,在合理期限内未提供证明或合理期限内提供证明不充分,可能导致不可抗力规则不被适用或受阻方只能部分免责。对于合理期间,《民法典》第590条未明确如何计算,部分学者认为可以当事方有条件获取证明作为起算点,或当事人对此有约定且不会造成权利义务过于失衡的,可以依约确定[27]。对于证明标准,最高法院指出应考虑当事人举证的客观可能性、举证难度、举证及时性和全面性,并结合优势证据规则综合认定。部分法院对此进一步明确,在合理期限内提交了对合同履行产生实质影响的政府或有关部门出台的疫情防控措施文件,可视为其完成了证明义务。

在此情况下,当事方可能误以为无需举证证明疫情或防控措施对合同履行障碍的影响。但司法实践中,在认定减免当事人一方的责任份额时,法院会审查疫情或者防控措施对其无法履行合同义务的影响程度[28]。部分法院正是以义务方未举证证明影响程度为由不适用不可抗力规则。例如,上海第一中院(2023)沪01民终5708号案中,法院未适用的理由为“未举证证明疫情对正菏公司营业收入具体影响以及两者之间的因果关系”;长沙中院(2022)湘01民终3926号案中,法院未适用的理由同样为“游娱商业公司并未就疫情或疫情防控措施对其业绩造成的影响提供证据证明责任”。广州中院(2021)粤01民初519号之一[29]、东莞第三法院(2022)粤1973民初2472号[30]案中,法院亦采取了相同认定。笔者建议,对赌义务方尽可能提交疫情发生及其对合同履行障碍的证据。

(四)义务方是否可行使法定解除权及减免责任

1.法定解除权的行使

《民法典》第五百六十三条规定,因不可抗力致使不能实现合同目的,当事人可以解除合同。根据最高法院关于此条款的理解与适用,“不能实现合同目的”是能否行使法定解除权的实质性判断标准,而“不能实现合同目的”可能表现为不可抗力客观上致使债务人不能履行合同,债权人订立合同的目的因而不能实现;也可能表现为不可抗力的发生对债务人的履行行为未发生严重影响,但是合同目的同样已经落空。对于后者,可以结合合同条款、合同签订背景等判断当事方缔结合同的目的,如获得相关商业价值或达到商业预期[31]。

基于公开案例的有限性,就涉疫情对赌纠纷中主张行使法定解除权的,笔者暂未检索到成功获得法院支持的案例。笔者分析,可能的原因是:疫情或防控措施并非未达成业绩、未如期上市等的根本或直接原因。例如,株洲天元法院(2021)湘0211民初5284号案中,法院认可疫情及防控措施暂时阻碍了IPO前期的“客户、供应商走访”工作,但仅是暂时阻碍合同的履行,并非导致目标公司不能上市的直接原因,故仅酌减违约金而未支持义务方免于回购责任的抗辩。

2.免责范围的确定

不可抗力作为免责事由,仅在不可抗力影响所及的范围内不发生责任;如果不可抗力与债务人的原因共同构成损害发生的原因,则应本着“原因与责任相比例”的精神,仅减免部分违约责任[32]。不可抗力仅导致合同一时不能履行的,仅免除不可抗力影响期间的迟延履行义务,不得免除不可抗力事由消除后的迟延履行义务,更不得免除继续履行合同的义务。实践中,疫情或防控措施与合同履行障碍或迟延履行之间因果关系成立与否以及原因力大小,是认定免责范围的重要依据。例如,成都成华法院(2021)川0108民初574号案中,法院认为疫情导致网吧经营受到严重影响甚至长时间停业,是目标公司未达业绩的核心原因,故认定回购条件不成立。再如,株洲天元法院(2021)湘0211民初5284号案中,法院认为疫情或防控措施仅导致目标公司一时无法上市,故仅减免疫情或防控措施导致的部分违约责任。北京一中院(2021)京01民初325号案中,投资方诉请目标公司支付因未按照对赌协议提供资料而产生的630万元违约金,目标公司抗辩其受到疫情影响,新办公室无法装修,无法实现办公,进而导致无法提交财务报表,法院认可该理由并免除因此而产生的违约责任。

基于公开案例的有限性,就涉疫情对赌纠纷,法院支持减免责任的案例较少。笔者难以梳理司法实践通常如何确定疫情或防控措施对经营业绩、如期上市等的原因力大小以及对应的免责金额。但是,当事方可根据具体案件情况参考法院在涉疫情商事纠纷中的认定标准,尽可能争取对己方有利的结果。

涉疫情对赌纠纷案件:情势变更制度的适用误区和难点

司法意见倾向认为在涉疫情对赌纠纷中可适用情势变更制度。例如,对于批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等受疫情或者疫情防控措施影响严重的公司或者其股东、实际控制人与投资方因履行“业绩对赌协议”引发的纠纷,最高法院发布的《指导意见(二)》第十四条[33]指出可根据具体案件情况适用情势变更制度。广西高院民二庭《疫情民商事案件指导意见》第九条第4款[34]进一步指出该制度适用与否可从行业性质、盈利模式等方面进行综合判断。

但经检索公开案例,义务方据此成功变更对赌内容或解除对赌合同的案例较少。笔者认为原因之一可能是:基于《最高人民法院关于正确适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)服务党和国家的工作大局的通知》第二条[35],法院可能对适用情势变更制度持谨慎态度,例如《广东高院疫情商事案件指引》第四条第三款规定[36]适用该制度应当报省法院审核。但是,《民法典》第五百三十三条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》(以下简称《民法典合同编通则解释》)第三十二条均未再要求报省高院审核,此后成功适用情势变更制度的案件可能将逐步增多。

另一原因可能是未满足或未证明满足该制度的适用条件。在涉疫情对赌纠纷中,不可抗力规则和情势变更制度的适用存在相似性:(1)需判断疫情或防控措施是否不可预见;(2)需证明疫情或防控措施与未达成目标公司经营业绩等对赌内容之间的因果关系和原因力大小,上文已对此一并论述。除此之外,情势变更制度的适用误区和难点还包括以下三方面:

(一)疫情或防控措施是否构成足以动摇合同基础的重大变化

该适用条件的重点在于对“足以动摇”的把握。对于适用情势变更制度的情形,《民法典》第五百三十三条删除了《合同法司法解释(二)》第二十六条规定的“不能实现合同目的”。其原因在于情势变更制度中的重大变化并不要求导致合同基础丧失或合同目的落空,而只需对合同关系建立和合同正常履行造成障碍即可[37]。《指导意见(一)》第三条采取相同意见,对于适用情势变更制度仅要求疫情或者疫情防控措施直接导致合同履行困难,而非履行不能。但是,履行障碍也应当是严重,即假设此重大变化发生在合同订立之前,当事人知晓后便不会缔结合同[38]。

具体到对赌纠纷,对赌协议的签订目的通常是保证投资方能通过目标公司经营分红或上市退出实现投资收益,义务方因此需对目标公司经营业绩或如期上市等事宜作出承诺。如疫情或防控措施导致目标公司经营收益大幅下降或直接阻碍上市工作开展,则可能被认定为“足以动摇合同基础”。例如,在龙岩中院(2023)闽08民终642号案中,法院认为目标公司生产经营受疫情的影响,净利润自2018年起至今逐年下降,致其未能按约申报IPO并完成上市,故认可疫情导致履行股东协议的基础条件与签约时发生重大变化,进而减免义务方的违约责任和费用。

(二)疫情或防控措施是否导致继续履行合同对于当事人一方明显不公平

继续履行合同对于当事人一方明显不公平是情势变更制度适用的核心。根据最高法院(2020)最高法民终629号案件的裁判理由,显失公平判断标准通常是“继续履行合同会造成一方当事人履约能力严重不足、履约特别困难、继续履约无利益并对其利益造成重大损害、明显违反公平、等价有偿原则等情形。”对赌纠纷中,如目标公司经营收益因疫情或防控措施大幅下降,未达到承诺净利润,义务方仍需对此造成的净利润不足部分承担补偿责任,很可能被认定为明显不公。监管部门持相同观点,并提出针对“尚处于业绩承诺期的已实施并购重组项目,标的资产确实受疫情影响导致业绩收入、利润等难以完成的”,履行必要程序后“原则上可延长标的资产业绩承诺期或适当调整承诺内容。”[39]据此,民德电子(300656)、易成新能(300080)、中欣氟材(002915)、中闽能源(600163)等上市公司通过延长业绩承诺期限、调整业绩承诺各年度金额等方式变更调整对目标公司的业绩承诺。同样,如目标公司因防控措施难以开展上市申报的必要工作,导致无法按期申报,义务方仍需因此承担回购责任,也极可能被认定为明显不公。因此,是否构成明显不公平需判断疫情或防控措施对合同履行困难等(即完成目标公司的经营业绩、完成上市)的影响程度,以及义务方承担该影响带来的不利后果是否明显违反公平原则。

(三)义务方可否变更或解除合同

1.前置程序:重新协商义务

根据《民法典》第五百三十三条第一款的规定[40],受不利影响的当事人请求法院或仲裁机构变更或解除合同的前置程序是重新协商。这主要是为鼓励当事人在应对复杂情况变化时加强沟通协调,对合同权利义务及时灵活调整,尽最大努力维持合同效力、促进合同履行,防止当事人轻率或贸然地诉诸法院或仲裁机构[41]。但是,对于违反重新协商义务的实体法律后果,《民法典》未进一步细化。有观点认为,不利一方应不适当迟延地提出重新协商,并指明重新协商的基本理由以及合同调整建议等内容,对方收到此项提议后,也应及时予以反馈、协作和配合,最大限度地推动合同履行。在重新协商过程中,双方当事人均应遵循诚实信用、公平合理等基本原则处理合同权利义务关系,同时要采取适当措施防止损失扩大,并且在合理期限内完成重新协商程序。如任何一方违背诚信原则,无正当理由迟延协商、拒绝协商、中断协商或有其他恶意协商情形,滥用重新协商程序,给对方造成损失的,应予以赔偿。赔偿范围是因再交涉而产生的费用、迟延调整合同造成的损失等。

2.变更和解除合同的适用

关于变更和解除合同的适用顺序,有观点认为应当先适用变更、再适用解除,因为情势变更原则的适用目的,是排除合同关系因重大情势变化而产生的显失公平结果,故其第一次效力在于维持原有法律关系,而对所发生之不公平结果予以变更;在变更不足以排除不公平结果之时,才可进一步使其法律关系终止或消灭[42]。《民法典合同编通则解释》第三十二条第二款[43]也采纳了该观点,并认为应尽量通过变更合同使双方的权利义务重新达致平衡,使合同继续履行变得公正合理。如果当事人仅请求变更合同,法院应通过变更合同解决权利义务严重失衡问题,而不得径行判决解除合同;如果当事人一方请求变更合同,对方请求解除合同,法院则应当结合案件的实际情况,根据公平原则判决变更或者解除合同[44]。

经检索公开案例,涉疫情对赌纠纷中,法院或仲裁机构多判决/裁决变更对赌内容,少有解除合同。例如,在成都中院(2021)川01民初7505号案中,义务方主张“因2020年新冠疫情及爱迪尔负面经营情况的因素影响,导致蜀茂钻石2020年度业绩未能达成预期”,请求变更业绩承诺内容,法院予以支持并调减净利润数,剔除新冠疫情影响及相对方的负面经营情况影响。在宜昌中院(2023)鄂05民终1757号案中,义务方主张因疫情构成情势变更事由应变更补偿金额,减免新冠疫情及防控措施对九凤谷的净利润的影响,法院调减补偿股数和补偿金额。在昆明中院(2023)云01民终17799号案中,法院同样是基于疫情影响将业绩承诺指标减半。在南京中院(2023)苏01民终1893号案中,法院认为目标公司作为旅游公司,其所经营的风景名胜区及所在地在业绩承诺期间被管制,对其业绩造成重大影响,故未完成业绩的原因是疫情所致,不应认定其存在违约行为,应采取延期履行方式进行协商,无需支付业绩补偿款。

综上所述,涉疫情对赌纠纷中,成功适用不可抗力规则或情势变更制度的案件较少。笔者认为,其原因在于:(1)义务方难以完成举证责任,特别是对因果关系和履行通知、证明义务的举证;(2)疫情或防控措施并非对所有公司的经营业绩都造成了显著影响,法院倾向认可受影响较大的行业是批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等,对于其他行业公司的因果关系恐难认可;(3)目标公司未达成业绩目标或未成功上市往往是多种因素导致,如投资方向、经营决策、内部管理、市场供求、政策导向、国内外经济形势等,难以具体说明疫情或防控措施的原因力大小。其中,因果关系在此类案件的审查中尤为重点,笔者建议当事方从疫情的发生时间、疫情严重程度及有关部门采取的防控措施、目标公司所在行业的特点和盈利模式等方面尽可能争取。

注释

作者介绍

朱瑶瑶律师 深圳

朱瑶瑶律师曾参与投资并购和证券发行等交易,富有公司合并、股权收购、首次公开发行等非诉经验;后专注于金融诉讼及仲裁领域内的理论与实务研究,为多家金融机构、国企及大型民营企业提供法律咨询、出具法律意见书等服务,并成功办理十数起疑难、复杂的重大民商事争议解决案件,为客户挽回数十亿元损失。

zhuyaoyao@huizhonglaw.com

+86 13544229505

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。