文|孙荣北、姚若辰、黎缪

文|孙荣北、姚若辰、黎缪

引言

日前,工业和信息化部公布了《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知(征求意见稿)》(以下简称“《征求意见稿》”),征求意见期截止至2024年9月1日,汇仲律师事务所在征求期内向工业和信息化部提交了反馈意见。除了对组合驾驶辅助准入、汽车远程升级(OTA)加强监管之外,《征求意见稿》的附件3规定了汽车产品的“安全事件事故报告”制度。在《征求意见稿》之前,我国已经建立了新能源汽车的事故报告制度,此次《征求意见稿》如落地,将进一步扩大报告制度的范围,值得业界关注。在下文中,汇仲将对此次《征求意见稿》下的汽车产品事件事故报告制度(以下简称“新报告制度”)进行简要介绍和评析。

汽车安全事件事故报告制度内容

汽车安全事件事故报告制度内容

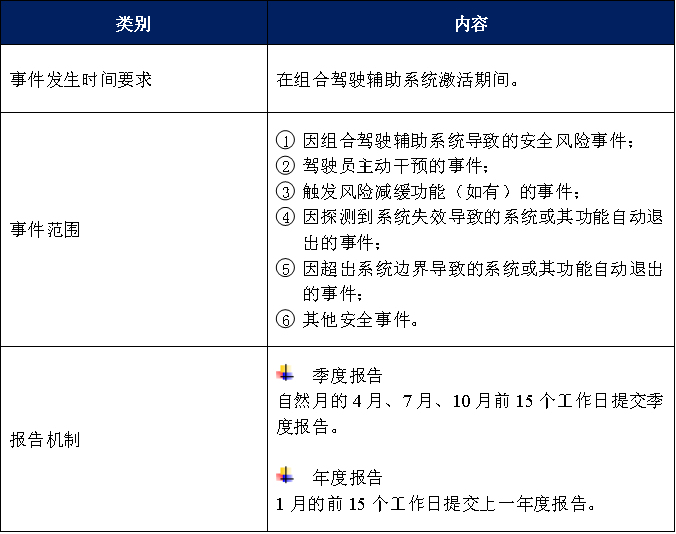

1.事件报告

汇仲评析

1.新报告制度与现行报告制度的对比

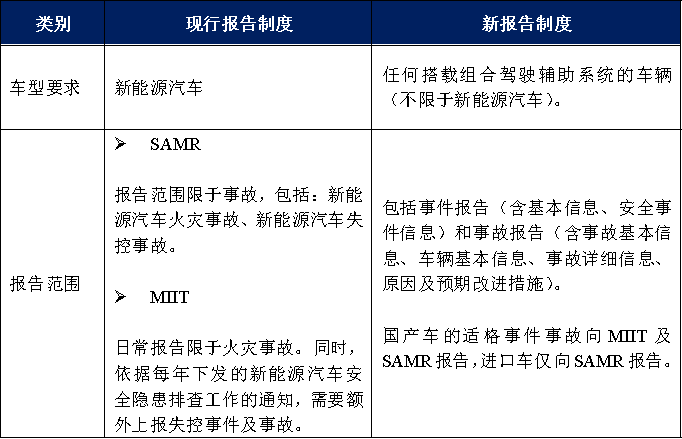

总体来讲,新报告制度大幅扩张了报告范围。

可以看到,不论是将传统能源汽车纳入报告车型,还是将报告范围扩大至安全事件信息,新报告制度都对汽车企业提出了更高的要求。

需要提示的是,从法律责任层面,瞒报及延误上报均可能使车企承担较重的法律责任。目前《征求意见稿》中虽尚未明确法律责任,但是参照现行的新能源汽车事故报告制度,如车企未按照要求上报或弄虚作假,市场监管总局有权依据《缺陷汽车产品召回管理条例》等规定对企业进行处罚,而工业和信息化部则有权采取暂停车辆生产企业及产品公告的措施,此种法律后果为车企不可承受之重。因此,在新报告制度下,如何高效完成适格事件与事故的准确识别、如何正确收集和保存报告信息以及如何最大程度防范合规风险,将成为各大车企需要不断打磨和优化的重点工作内容。

2.《征求意见稿》中尚待进一步明晰的内容

(1)事故报告是否需以用户投诉为前提

《征求意见稿》目前条文中未规定事故报告以“车辆所有权人或者驾驶员投诉的事故发生与组合驾驶辅助系统有关”为前提条件。而根据《征求意见稿》第一条、第二条第(四)款的规定,报告制度的初衷在于对与组合驾驶辅助系统有关的事件事故进行研判,以及时调整准入要求和产品技术标准,强化汽车产品安全与召回监管。

随着组合驾驶辅助系统的普及,车辆驾驶员使用该功能的情况显著增多,但部分道路交通事故的发生可能明显与组合驾驶辅助系统无关。如果用户未投诉事故原因与组合驾驶辅助系统有关,应考虑不将此类事故纳入报告范围,具体理由包括:其一,用户投诉事故由组合驾驶辅助系统导致的情况,为真正有价值的信息,企业上报此类事故便于监管部门对于符合条件的事故进行准确研判;其二,考虑到在此次《征求意见稿》下的报告事项较为繁杂,不论是事件事故的报告数量还是数据量均有大幅度增加,限定该前提条件,有利于缓解车企负担,为新报告制度的平稳落地提供有效的过渡与缓冲。

(2)报告责任主体是否包括汽车产品的销售者

《征求意见稿》第二条第(四)款提出,企业在获知其生产、销售的产品发生组合驾驶辅助系统失效或超出系统边界导致功能退出等安全事件,以及搭载组合驾驶辅助系统的车辆发生碰撞、远程控制等事故的,根据有关要求向工业和信息化部、市场监管总局报告。

从实践角度出发,我们认为,此处“销售产品”的企业应当特指作为销售进口车辆的总经销商,仍属于厂家范畴,而不包括作为具体“销售者”的授权经销商、其他非授权经销商等。但是仅依据《征求意见稿》第二条第(四)款的条文表述本身,汽车经销商等销售者亦可能被解读为报告的责任主体,从而在新政落地过程中产生疑虑。此问题有待正式稿进一步澄清。

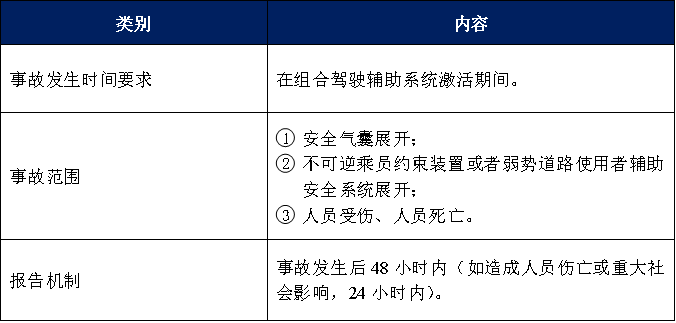

(3)事故报告时间是否应从“事故发生”起算

《征求意见稿》中规定,事故报告时间为48小时,起算时间为事故发生时间。如造成人员伤亡或重大社会影响的,应在事故发生后24小时内提交事故报告。但实务中,由于存在信息延迟,汽车生产企业获知事故的第一时间很可能已经超出规定时限,并且,以责任主体获悉相关事实的时间点起算期限更符合一般法律原则。

但我们同时注意到,现行报告制度的报告期限均是以“事故发生”作为起算点,监管部门的此项规定意在敦促汽车企业尽快上报事故信息,避免汽车企业以未获知事故信息为由,蓄意拖延乃至隐瞒事故信息。因此,《征求意见稿》中沿用这一起算时点,亦体现了主管部门的监管考量。如何更好地平衡报告时效的可操作性与现实的监管需求,有待政策落地实践过程中的进一步调整和优化。

以上为汇仲团队结合自身汽车行业合规实践经验,对《征求意见稿》的部分热点问题所发表的浅析,也欢迎各位读者通过专用邮箱auto@huizhonglaw.com与我们共同交流、探讨。

作者信息

孙律师曾为知名汽车生产企业、经销商集团、零部件供应商等汽车行业客户提供法律服务,擅长汽车产品责任纠纷、销售欺诈类买卖合同纠纷、零部件开发合同纠纷及其他各类合同纠纷、侵权纠纷等。孙律师在政府部门沟通、消费者投诉沟通等领域具有丰富的实务经验。根据Chambers & Partners公布的《2022年全球法律指南》(Chambers Global Guide 2022)中对于汇仲的业务能力予以肯定,汇仲团队在“产品责任”争议解决领域的专业能力,获得了钱伯斯的高度评价。2023年,《商法》(China Business Law Journal)宣布了“商法卓越律所大奖2023”各奖项,在行业奖项领域,汇仲荣获“汽车、工业及制造业”领域大奖。

孙律师在公司及商事纠纷处理上亦具有较高造诣,代理过的案件涵盖大型设备买卖合同纠纷、土地开发合作合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、运输合同纠纷、合伙企业份额转让协议纠纷、融资租赁合同纠纷等领域,拥有在中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会以及全国各级人民法院处理公司及商事纠纷的实务经验。

sunrongbei@huizhonglaw.com

姚若辰律师主要为客户提供境内外商事仲裁和诉讼方面的法律服务,参与处理多起在国内外知名仲裁机构办理的疑难复杂案件,包括长期供应合同纠纷、产品质量纠纷及体育仲裁案件等。同时,姚律师亦长期为包括汽车、医疗及半导体等行业在内的客户提供常年法律咨询及劳动争议解决服务,具有长期驻场为客户提供法律支持的经验。

yaoruochen@huizhonglaw.com

黎律师协助合伙人和高年级律师处理国内外民商事诉讼与仲裁案件,包括产品责任纠纷、合同纠纷、仲裁的承认与执行等领域。

limiu@huizhonglaw.com

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。