文|朱华芳、叶一丁、陈芯宇

文|朱华芳、叶一丁、陈芯宇

继《2023年度中国商事仲裁司法审查实践观察报告——主题一:中国商事仲裁司法审查制度的主要发展》,今天我们进入本报告第二个主题,对2023年度确认仲裁协议效力制度在我国司法适用中的热点问题进行观察分析。

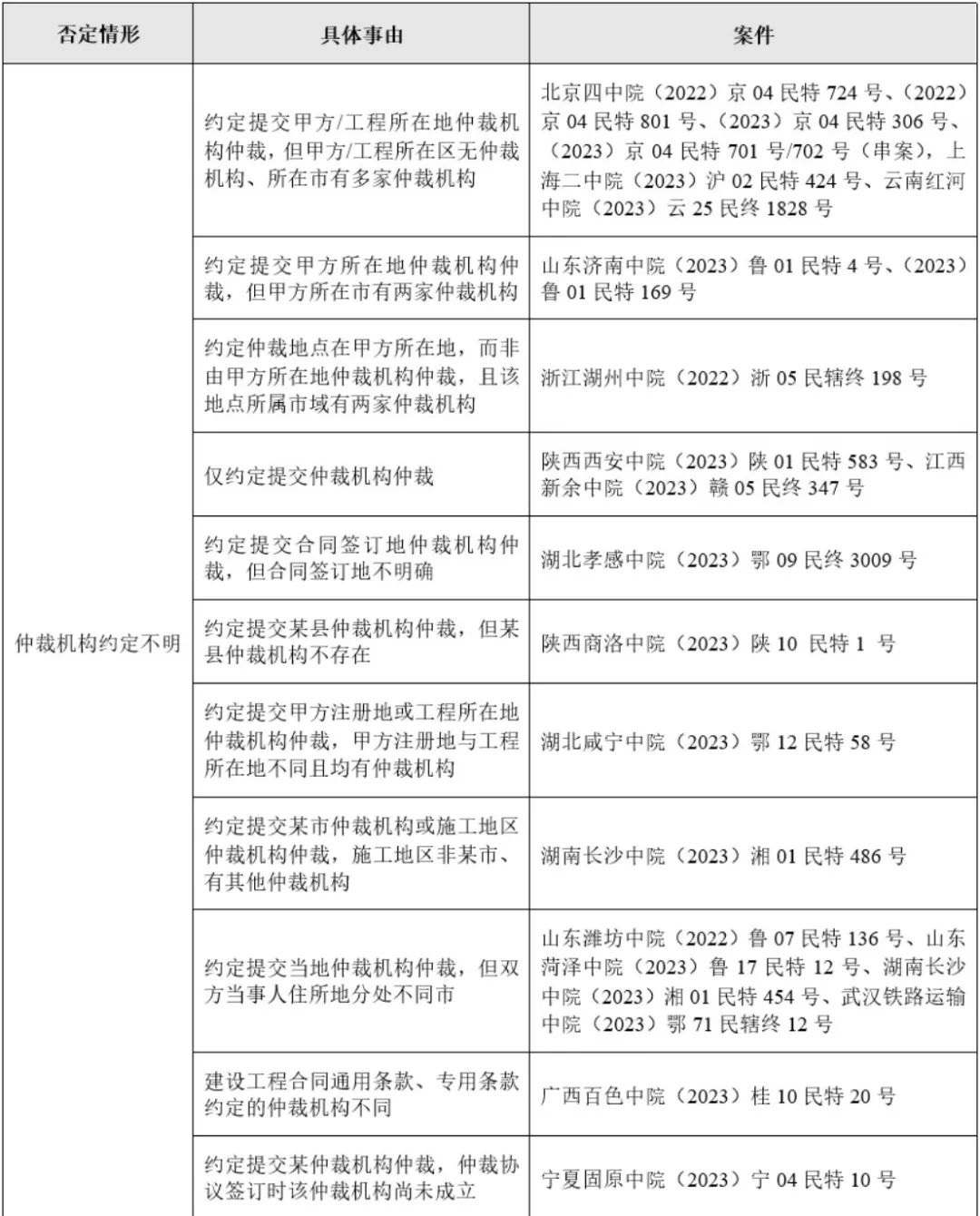

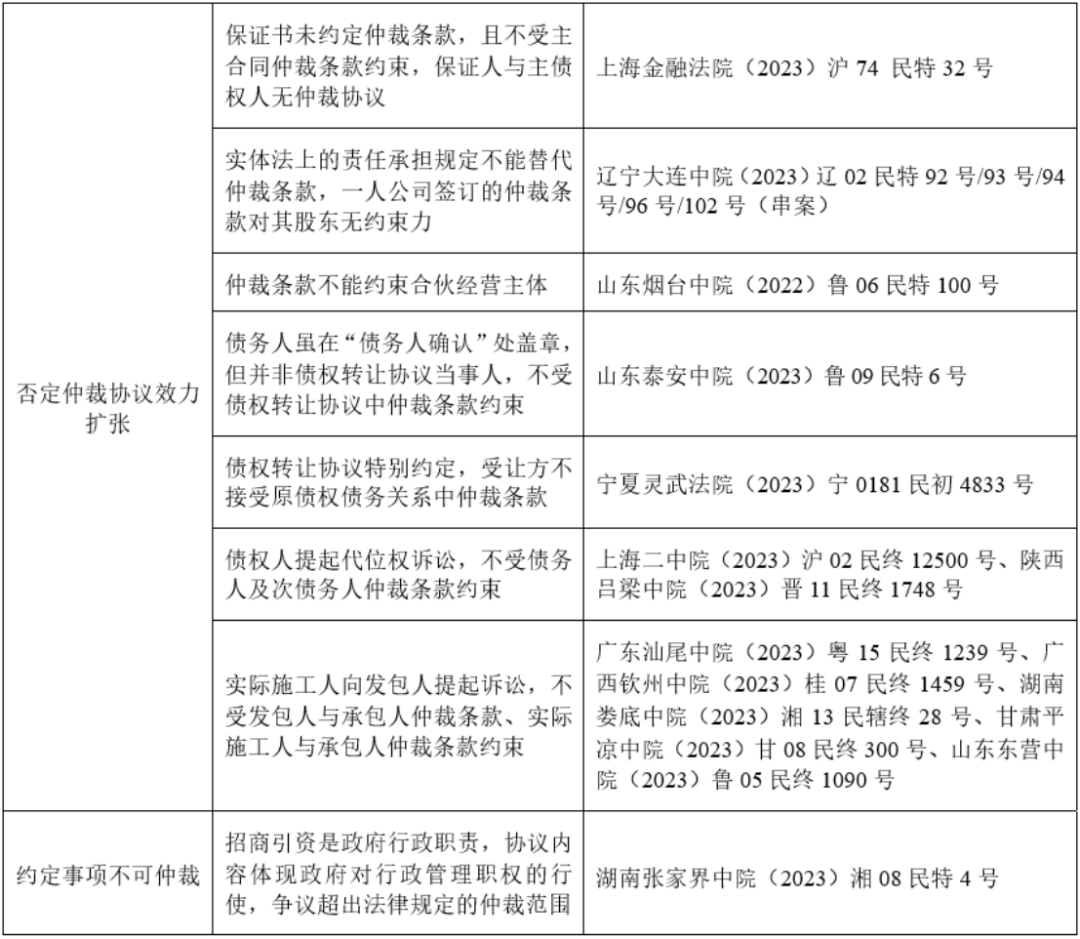

根据《最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定》(下称“《报核规定》”)第8条以及《最高人民法院关于仲裁司法审查案件归口办理有关问题的通知》(法〔2017〕152号,下称“《仲裁司法审查案件归口办理通知》”)第3条、第4条等规定,涉及确认仲裁协议效力的不予受理、驳回起诉、管辖权异议二审案件亦属于仲裁司法审查案件,由二审法院专门业务庭办理,且法院在对仲裁协议效力作出否定处理前也须履行逐级报核程序。据此,确认仲裁裁决效力制度实际涵摄两种案型:一是申请确认仲裁协议效力案件,二是涉仲裁协议效力审查的不予受理、驳回起诉、管辖权异议二审案件。基于对前述案件的梳理,总体来看,法院否定仲裁协议效力的常见原因大体可划分为如下四种:(1)仲裁机构约定不明;(2)未实质达成仲裁协议/仲裁合意有瑕疵(包括约定或裁或诉)或仲裁条款已被替代、变更;(3)仲裁协议效力不能扩张至第三方;(4)约定事项不具有可仲裁性。2023年度公开案件中,法院否定仲裁协议效力的主要情况如下:

我们认为上述处理值得商榷,参照管辖权异议规则对主管权异议案件作出裁定可能更为妥当:首先,《民事诉讼法》第157条第1款未将“主管权异议”列明主要系因民事诉讼法律体系未引入“主管权”概念,应非有意排除法院裁定对主管权异议案件的适用。其次,如果诉讼受案法院经审查认为主管权异议不成立,实际系否定当事人援引的仲裁协议效力,此时若不允许法院作出驳回裁定并赋予当事人上诉权,一方面与《报核规定》第8条、《最高人民法院关于仲裁司法审查案件归口办理有关问题的通知》(法〔2017〕152号)第3条规定(按该等规定,当事人有权对涉仲裁协议效力的管辖权异议裁定提起上诉)存在冲突,另一方面也将导致大量涉仲裁协议效力案件实际由基层法院审查并作出终局裁定,不符合仲裁司法审查案件由中院专门业务庭负责审查的归口办理规则,影响对涉仲裁协议效力案件的审查质效。

(二)主管权异议案件与确仲案件如何协调?

鹿邑曙光医疗产业投资建设有限公司与鹿邑县人民医院申请确认仲裁协议效力案[北京四中院(2020)京04民特597号、(2023)京04民特476号]

2016年,鹿邑医院与曙光建设公司签订《项目协议》,未约定仲裁条款;鹿邑医院与曙光公司签订《项目合同》,约定争议提交贸仲仲裁。2019年,鹿邑医院、曙光公司、曙光建设公司签订《解除协议书》,确认《项目协议》《项目合同》解除。2020年,鹿邑医院以财产损害赔偿纠纷为由将曙光公司、曙光建设公司等诉至鹿邑县法院,曙光公司提出主管异议,鹿邑县法院经审查驳回其异议。后曙光公司一方面向周口中院提起上诉,另一方面向北京四中院申请确认仲裁协议有效。北京四中院认为,当事人对管辖权异议裁定不服应当通过上诉解决,而非另行向其他法院提起仲裁司法审查申请;因鹿邑县法院先于该院受理审查并已作出裁定,其不能再对同一仲裁协议效力进行审查。据此,北京四中院于2020年10月19日作出(2020)京04民特597号裁定,以不符合受理条件为由驳回曙光公司申请。2020年11月13日,周口中院作出(2020)豫16民辖终182号裁定,撤销原裁定、驳回鹿邑医院起诉。

2022年,鹿邑医院以建设工程施工合同纠纷为由将曙光公司、曙光建设公司、曙光控股集团诉至鹿邑县法院,曙光公司再次提出主管异议,鹿邑县法院裁定驳回鹿邑医院起诉;鹿邑医院上诉后,周口中院经审理认为《项目合同》中仲裁条款不能适用于其他非合同当事人,遂指令鹿邑县法院审理该案。前述案件审理过程中,曙光公司向北京四中院申请确认《项目合同》仲裁条款有效。 北京四中院经审查确认仲裁条款有效,理由如下:(1)《项目合同》仲裁条款独立存在,合同解除不影响其效力;(2)鹿邑县法院正在审理的是曙光公司提起主管异议后被上级法院指令审理的案件,曙光公司在该案中应诉答辩不能视为放弃仲裁条款;(3)(2020)京04民特597号裁定未对《项目合同》中仲裁条款效力作出认定,曙光公司提起本案不属于重复诉讼。

我们认为对单纯债权债务转让及物业服务合同拘束力的审查均应严格按照《仲裁法解释》第9条规定进行,根据该条规定,债权债务转让后,仲裁协议原则上对受让人有效,但当事人另有约定、受让债权债务时受让人明确反对或者不知有单独仲裁协议的除外,因此争议焦点主要在于对前述除外情形的判断。首先,“当事人另有约定”应当理解为当事人就“原债权债务”的争议解决方式另有约定,即实质变更原债权债务协议项下的仲裁条款,因此转让方与受让方就债权债务转让本身的争议解决方式作出约定,不影响受让方继受原债权债务关系中的仲裁条款。其次,关于受让方能否通过“单方拒绝”排除原债权债务协议项下仲裁条款的拘束力,实践中存在争议。部分法院持否定观点,认为根据新法优于旧法原则,《民事诉讼法解释》第33条[22]应优先于《仲裁法解释》第9条适用,而前者规定受让方在转让协议中排除原仲裁条款的适用需取得原合同相对人同意,且相对人在原债权债务协议下对转让人的主管权抗辩仍然能够向受让人主张,因此即使受让方明确拒绝,仍应受原债权债务协议中的仲裁条款约束[辽宁大连中院(2020)辽02民终5070号];有法院进一步对《仲裁法解释》第9条的规范意旨作出解释,认为该条系针对债权债务全部或部分转让情形下原合同仲裁条款约束力所做规定,其中将“受让人明确反对”列为除外情形,并非赋予受让人单方变更原合同约定的权利,因为在债权债务概括转移情形下,可通过相对人是否同意转让判断其对原合同仲裁条款约束力的态度,进而确定该等仲裁条款应否继续约束受让人,但在债权转让情况下,因为转让本身无需债务人作出意思表示,故受让人在受让债权时明确反对原合同条款应属单方变更原合同约定,不能直接对债务人发生效力。部分法院则持肯定观点,在债权转让协议明确约定受让人拒绝接受原债权债务协议仲裁条款的情况下,直接根据《仲裁法解释》第9条规定驳回债务人关于争议应提交仲裁解决的异议[最高法院(2020)最高法民终71号]。最后,在判断原债权债务仲裁条款对受让方拘束力时,应注意特别审查判断受让方对该等仲裁条款的知悉情况及主观态度,基于对受让方选择争议解决方式的尊重,若结合案件事实,受让方对原债权债务协议中的仲裁条款确不知晓(例如仲裁条款另行签订于其他文本,未在原债权债务协议中体现),则应认定该等仲裁条款对受让方无拘束力。

在隐名代理情形下,多数法院根据《民法典》第925条规定[24]认为相对人知晓委托代理关系的,仲裁协议直接约束委托人及相对人[广东广州中院(2023)粤01民特369号、(2022)粤01民特63号,北京四中院(2021)京04民特843号、北京金融法院(2021)京74民特97号、湖北武汉中院(2020)鄂01民特277号],但也有相反观点认为仲裁条款独立存在,不受委托代理法律关系影响,隐名代理的委托人不能主张承继受托人与相对人签订的仲裁条款[北京四中院(2018)京04民特84号、(2022)京04民特163号]。我们认为,隐名代理本质上属于对法律关系即仲裁协议当事人的判断,不涉及仲裁协议效力对第三人扩张问题,即使仲裁条款具有独立性,仲裁合意的达成亦不能完全脱离委托代理关系。在受托人以自己名义代理委托人对外签订合同的情况下,仲裁条款亦属于受托人在代理权限范围内达成的合意,应当适用《民法典》第925条关于隐名代理法律的规定进行审查判断,如果相对人在签订协议时知晓委托代理关系的存在,即应认定仲裁合意直接成立于委托人与相对人之间。

-

汇仲研究|2023年度中国商事仲裁司法审查实践观察报告——主题一:中国商事仲裁司法审查制度的主要发展

-

汇仲研究|2022年度中国仲裁司法审查实践观察报告——主题三:仲裁裁决执行审查制度实践观察(下)

-

汇仲研究|2022年度中国仲裁司法审查实践观察报告——主题三:仲裁裁决执行审查制度实践观察(上)

-

汇仲研究|2022年度中国仲裁司法审查实践观察报告——主题二:撤销仲裁裁决制度实践观察(下)

-

汇仲研究|2022年度中国仲裁司法审查实践观察报告——主题二:撤销仲裁裁决制度实践观察(中)

-

汇仲时评|国有股权转让纠纷中的特殊问题

-

汇仲时评|股权转让纠纷中转让方的瑕疵担保责任

-

朱华芳:国际仲裁中临时措施的本土化——中国仲裁保全制度及实践

注释

作者信息

朱华芳律师

合伙人

邮箱:zhuhuafang@huizhonglaw.com

微信号:zhuhuafangtt

中国人民大学民商法学硕士,多家仲裁机构仲裁员,拥有二十余年的法律风险管控及处理商事诉讼和仲裁案件的经验,代理诸多央国企、金融机构及上市公司的诉讼或仲裁案件并取得良好效果。

曾任中国中化集团法律部副总经理,熟悉能源、化工、地产、金融和农业投入品等多个领域的业务运作和法律工作,能迅速精准地理解和响应客户的具体需求和关注焦点,从外部律师和内部法务两个角度思考问题,制定适宜的争议解决方案。

撰写并发表诸多仲裁及投资争议解决实务问题研究文章,牵头《中国仲裁司法审查实践观察报告》《中国投资争议解决年度观察》(2022/2023)(北京仲裁委员会课题)、《私募基金行业纠纷研究报告》以及《新冠肺炎疫情对国际贸易合同履行的影响及其应对》(中国国际经济贸易仲裁委员会课题)等课题研究,参与国务院国资委的《融资性贸易法律风险防范》《国企治理中公司人格否认风险防控》课题研究,受到业界好评。

在《钱伯斯大中华区指南》榜单中连续多年入选“仲裁领域领先律师”名录,被《亚洲法律杂志》评为“2022年中国十五佳诉讼律师”,上榜LEGALBAND“2022年度风云榜:仲裁律师15强” “ 2023年度客户首选:国资国企律师15强”并入选其2023年度、2024年度“仲裁领域中国顶级律师”名录,被Benchmark Litigation评为2023年度、2024年度“争议解决之星”,在《法律500强》和《亚太法律500强》2023年榜单中分别入选“诉讼领先律师”名录和“仲裁领先律师”名录,荣登《法律500强》首届中国仲裁权威榜(Arbitration Powerlist China 2023),并曾连续多年被《商法》评为年度100位中国业务优秀律师(The A-List)。

叶一丁

邮箱:yeyiding@huizhonglaw.com

中国政法大学民商法学硕士,曾代理或协助办理多起在最高人民法院、地方各级法院以及北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际仲裁中心、深圳国际仲裁院等国内主要仲裁机构的疑难复杂民商事诉讼、仲裁案件,擅长处理与公司有关的纠纷、各类商事合同及金融类纠纷,并参与了《中国商事调解年度观察报告》(2021,北仲课题)、《中国投资争议解决年度观察》(2022/2023,北仲课题)、《中国仲裁司法审查实践观察报告》(2019/2020/2021/2022)、《私募基金行业纠纷研究报告》等课题撰写,具备良好的问题研究及沟通表达能力。

陈芯宇

邮箱:chenxinyu@huizhonglaw.com

北京大学法律硕士,曾参与办理多起在最高人民法院、地方各级人民法院及北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会审理的民商事诉讼、仲裁案件,擅长处理与公司有关的纠纷、各类商事合同纠纷等,并参与了《中国仲裁司法审查实践观察报告》(2020/2021/2022)的撰写,具备良好的研究及沟通能力。

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。