文丨陈樱娥

近日,备受关注的胡秋生等6名董事与斯曼特微显示科技(深圳)有限公司(下称“深圳斯曼特公司”)损害公司利益责任纠纷经最高人民检察院抗诉后,终于迎来了最高人民法院再审改判。该案虽始于2023年《公司法》颁布施行之前,但其抗诉意见、再审结论却与新法催缴失权制度不谋而合,堪称新《公司法》下董事未尽催缴义务违信责任的经典首案。

基本案情

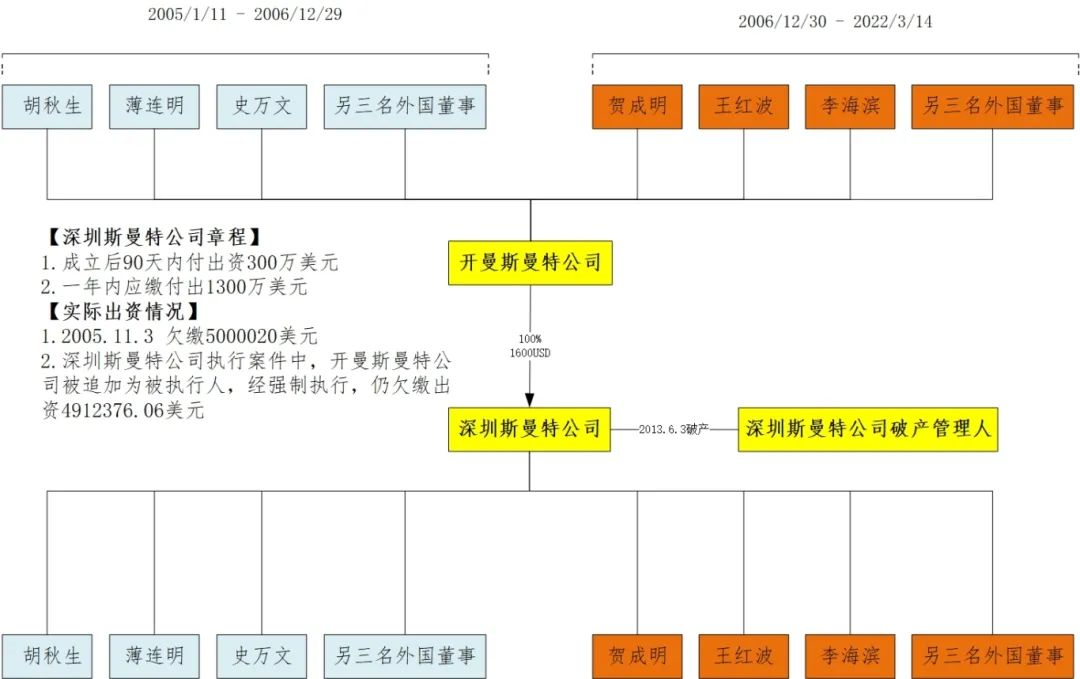

2005年1月11日,外国公司开曼斯曼特公司全资设立深圳斯曼特公司,认缴注册资本1600万美元。2005年1月11日至2006年12月29日,胡秋生、薄连明、史万文等6人任深圳斯曼特公司董事,2006年12月30日起,贺成明、王红波、李海滨等6人任深圳斯曼特公司董事。胡秋生等6名董事在担任深圳斯曼特公司董事期间,同时也是开曼斯曼特公司的董事。根据公司章程,开曼斯曼特公司需在深圳斯曼特公司成立后九十天内实缴300万美元,一年内实缴剩余的1300万美元。截至2013年6月,深圳斯曼特公司进入破产程序时,开曼斯曼特公司仍欠缴出资约500万美元。深圳斯曼特公司破产管理人遂以胡秋生等6名董事为被告,向深圳中院提起诉讼,要求胡秋生等6名董事对深圳斯曼特公司股东欠缴出资所造成的损失承担连带赔偿责任。

裁判进程

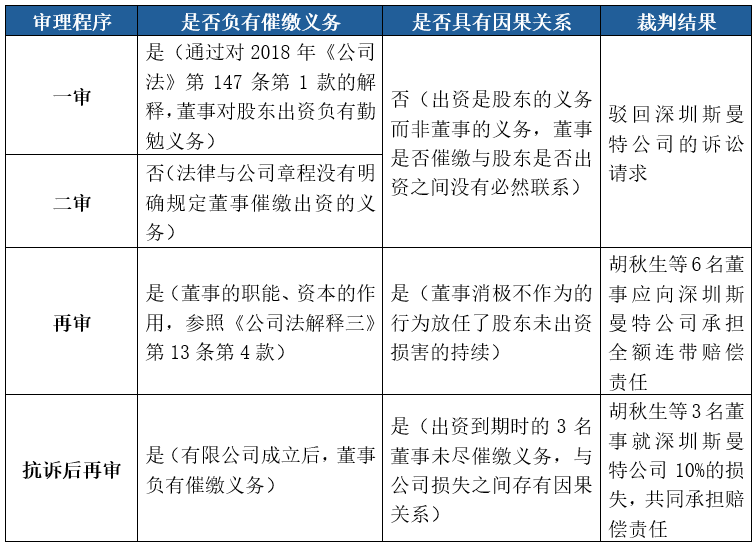

“斯曼特”一案的裁判进程可谓“四审三判”,从“不承担责任”到“全额连带责任”,最终走向“10%比例连带责任”。一审法院虽基于2018年《公司法》第147条第1款的法律解释,认为胡秋生等6名董事负有向股东催缴出资的勤勉义务,但同时从因果关系角度否定该6名董事应当承担责任,一审法院认为深圳斯曼特公司未收到全部出资,系因深圳斯曼特公司股东未全面履行出资义务所致,并非胡秋生等6名董事消极不履行勤勉义务或者积极阻止股东履行出资义务所致。二审法院虽维持原判,但其理由有变,二审法院认为在公司章程没有明确规定董事负有监督股东履行出资义务、没有证据显示董事消极未向股东催缴出资与公司所受损失存在因果关系情况下,不应要求胡秋生等6名董事承担连带赔偿责任。

深圳斯曼特公司后向最高人民法院申请再审,最高人民法院于2019年6月作出(2018)最高法民再366号民事判决书,主要观点概述为,一是关于董事催缴出资义务,最高人民法院认为董事的职能定位和公司资本的重要作用决定了董事负有向未履行或未全面履行出资义务的股东催缴出资的义务,参照《公司法解释三》第13条第4款关于公司增资时的董事监督义务的规定,在公司注册资本认缴制下,股东未履行或未全面履行出资义务,董事、高级管理人员亦负有向股东催缴出资的义务;二是主观过错,本案中,胡秋生等6名董事同时担任母子公司的董事,了解开曼斯曼特公司的资产情况,具备监督出资的便利条件,但却未能催缴出资,以消极不作为的方式构成了对董事勤勉义务的违反;三是存在损失,最高人民法院进一步认为开曼斯曼特公司欠缴的出资即为深圳斯曼特公司遭受的损失;四是关于董事的消极不作为与公司损失之间的因果关系,开曼斯曼特公司欠缴出资的行为与胡秋生等6名董事消极不作为共同造成损害的发生、持续,胡秋生等6名董事未履行向股东催缴出资义务的行为与深圳斯曼特公司所受损失之间存在法律上的因果关系。基于前述侵权要件判断,最高人民法院判令胡秋生等6名董事在开曼斯曼特公司欠缴出资范围内承担连带赔偿责任。

胡秋生等6名董事向最高人民检察院申请抗诉。2021年3月,最高人民检察院公开进行听证后,以“公司董事未尽催缴义务所承担的责任应当与其义务的性质相适应,再审判决判令胡某生等6名董事承担连带赔偿责任,适用法律确有错误”为由,向最高人民法院提出抗诉。根据公开报道,最高人民法院于2025年1月作出第二次再审判决,改判胡秋生、薄连明、史万文3名出资义务届期时的董事就深圳斯曼特公司10%的损失承担赔偿责任。

关于董事催缴责任的反思

“斯曼特”一案是两高立基客观实际为新法项下不堪重负的董事减负的生动体现。一方面,限缩“负有责任的董事”范围。2023年《公司法》第51条新增董事催缴义务,在董事会没有履行催缴义务的情况下,要求“负有责任的董事”承担责任。司法实践中,何谓“负有责任的董事”存有争议。一种危险的扩张解释论为“负有责任的董事”是股东出资义务届期后所有未履行催缴义务的董事,包括多年以后列席董事会的董事。对此,“斯曼特”一案中,经最高人民检察院抗诉后,最高人民法院将“负有责任的董事”限缩为出资届期时的3名董事,而不包括在后进入公司的董事,颇具意义。另一方面,限缩“赔偿责任”范围。2023年《公司法》第51条仅是规定董事承担赔偿责任,对于此种法律责任是连带责任还是按份责任、是直接责任还是补充责任,以及责任范围均未予以明确。在“斯曼特”一案中,原审法院判令董事不承担任何责任,再审法院改判董事承担全额连带责任,两种裁判结果走向了两个极端,无法体现“与其过错相当”的相应责任。在抗诉再审中,最高人民法院采纳检察机关的意见,综合考虑过错、原因力大小等因素,改判董事对深圳斯曼特公司的损失承担10%比例责任,为董事责任进一步松绑。

仍须正视的是,“斯曼特”一案作为新《公司法》下董事催缴责任的经典首案,其在构建公司治理秩序、确立新法裁判规则的同时,亦留有法律共同体可以进一步讨论的法律适用空间。第一,因果关系的查明与责任比例的确定。“斯曼特”一案中抗诉后的再审判决尚未全文公开,从公开报道可知,最高人民法院要求董事对深圳斯曼特公司的损失承担10%比例责任,其中比例如何确定无从考证。我们认为,任何市场主体都可能陷入支付不能的状态,股东认缴出资后可能无法完成实缴出资是公司本应承担的商业风险,董事没有履行催缴义务与公司遭受损失之间是否具有因果关系,是一个兼具事实查明与法律判断的问题,需要在个案中进行认定。董事可在具体案件中举示股东出资届期时的资信材料,用以切断或部分切断因果关系,证明即使董事履行催缴义务,相关股东也不具备清偿能力。第二,董事承担责任后的追偿问题。具体包括两个小问题,一是董事承担责任后能否向股东追偿,对此,2023年《公司法》未予明确,《公司法解释三》第13条第4款此前规定了对于公司增资时未履行催缴义务而致公司损失的董事在承担责任后可以向股东追偿,但是我们认为,司法机关判令董事承担的比例责任,系董事未尽忠实勤勉义务的自身责任,董事承担责任后无法向股东追偿。二是部分董事承担责任后能否向其他董事追偿。“斯曼特”一案中,最高人民法院最终要求胡秋生等3名董事共同承担10%的比例责任,对于3名董事而言,这10%损失范围内的责任属于连带责任。在董事向公司承担赔偿责任之后,在董事内部求偿关系上,可依过错或原因力大小分担损失,综合考虑每位董事的专业技能、工作经验、工作时间、职务等多种因素判断各自过错。[1]

“斯曼特”一案肇始于2023年《公司法》颁布施行之前,当时的法律规定并未明确董事催缴义务,再审法院贸然要求董事承担全额连带责任,严重打破了商事主体合理预期,这也是最高人民检察院选择抗诉的重要原因。在2023年《公司法》全面供给催缴失权制度的情况下,董事催缴出资义务有了明确依据,新法项下同类案件的审判尺度较于“斯曼特”一案或有差异,我们将继续追踪此类案件的司法趋势,也十分期待司法实践能够形成更为明确而完善的裁判规则。

注释:

[1] 参见邹学庚:《论董事对股东出资的监督义务——兼评“斯曼特”损害公司利益责任纠纷案》,载《甘肃政法大学学报》2022年第2期。

作者信息

陈樱娥 律师

中国政法大学法学学士、民商法学硕士,雷克雅未克大学联合培养硕士。主要执业领域为民商事争议解决,擅长高级别法院的疑难复杂商事案件纠纷化解。曾在《商事审判指导》《法理》《天同办案手记》等刊物发表多篇文章。参与编著《中国商事法律制度》《融资租赁合同案件裁判规则》《中华人民共和国房地产管理法解读与适用》。参与国家社科基金重大项目《中国企业社会责任重大立法问题研究》、国家工商总局课题《商法通则立法研究》等研究项目。

chenyinge@huizhonglaw.com

声明:本文观点仅供参考,不可视为汇仲律师事务所及其律师对有关问题出具的正式法律意见。如您有任何法律问题或需要法律意见,请与本所联系。

汇仲律师事务所是一家专注于国内与国际高端民商事争议解决的精品律所,在北京、上海、深圳、香港、新加坡设有办公室。汇仲律师十分擅长处理高价值、重大复杂疑难案件与新型跨境案件,他们能够不遗余力地搜寻可以改变判决结果的微小事实,引导案件从绝境到佳境。不论是从案件代理难度、业界口碑还是客户美誉度而言,汇仲已经快速发展成为中国争议解决律师方阵中的一支劲旅。