文丨李皓、陈樱娥、晋柠、李逸梦、何健民、刘洁琼、蔡明浩

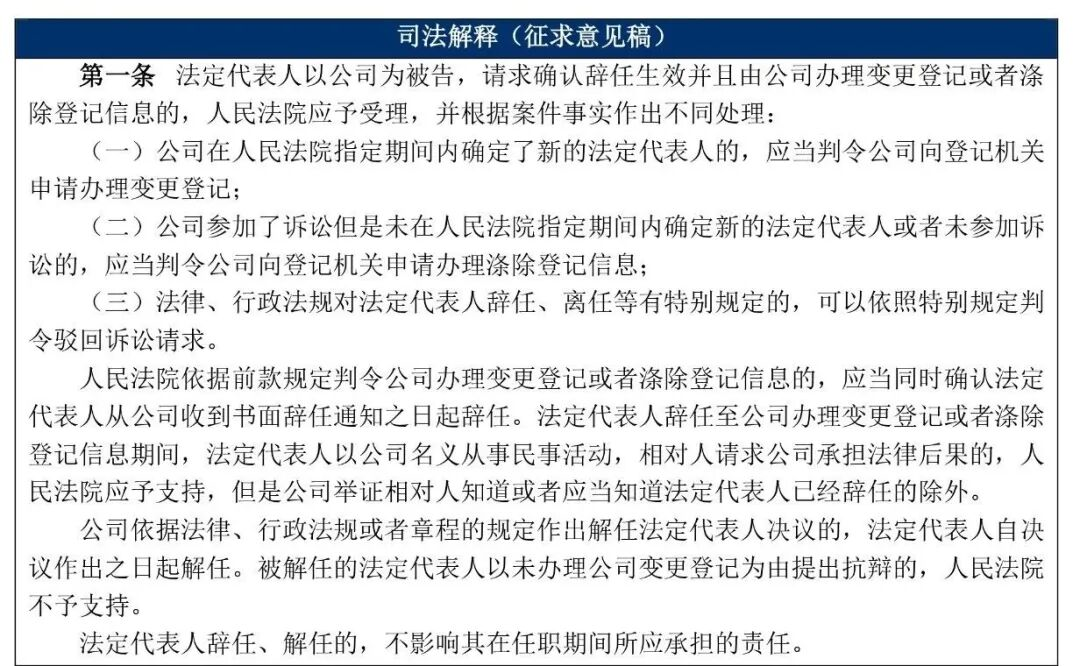

第一条【法定代表人的辞任和解任】

【建议1】第一款第二项改为“(二)公司参加了诉讼但是未在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人或者未参加诉讼的,应当判令公司向登记机关申请办理涤除登记信息”。

理由:《公司法》第十条第三款规定“法定代表人辞任的,公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人”。在《公司法》已对公司确定新法定代表人存在明确期限规定的情况下,建议直接沿用该规定。由人民法院另行指定期限缺乏统一标准,且可能直接架空前述规定。

【建议2】第一款第三项改为“(三)法律、行政法规对法定代表人辞任、离任等有特别规定的,可以根据特别规定的规范目的判令是否驳回诉讼请求。”

理由:以金融机构、央国企为例,法定代表人的辞任、离任往往存在离任审计、监管机构批准等特殊规定。如《证券公司监督管理条例》第二十五条规定“证券公司的法定代表人或者高级管理人员离任的,证券公司应当对其进行审计,并自其离任之日起2个月内将审计报告报送国务院证券监督管理机构”。而此类规定主要为明确法定代表人的任期责任,方便后续追责,在该条第四款已明确法定代表人辞任、解任的,不影响其在任职期间所应承担的责任的基础上,此类特殊规定原则上应不影响法定代表人在私法上的辞任、离任。故特殊规定的私法约束效力不应一刀切,而应结合具体规范目的做具体判断。

【建议3】第二款、第三款优化表述逻辑。第二款改为“人民法院依据前款规定判令公司办理变更登记或者涤除登记信息的,应当同时确认法定代表人从公司收到书面辞任通知之日起辞任。公司依据法律、行政法规或者章程的规定作出解任法定代表人决议的,法定代表人自决议作出之日起解任。被解任的法定代表人以未办理公司变更登记为由提出抗辩的,人民法院不予支持。”

第三款改为“法定代表人辞任、解任至公司办理变更登记或者涤除登记信息期间,法定代表人以公司名义从事民事活动,相对人请求公司承担法律后果的,人民法院应予支持,但是公司举证相对人知道或者应当知道法定代表人已经辞任的除外。”

理由:无论是辞任还是离任,过渡期间均存在善意相对人的保护问题。

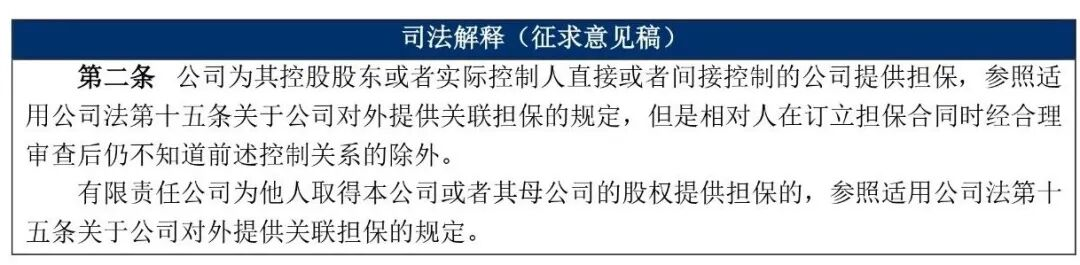

第二条【公司对外担保】

【建议】第二款改为“有限责任公司为他人取得本公司或者其母公司的股权提供担保的,参照适用公司法第十五条关于公司对外提供关联担保的规定,但涉及估值调整协议的履行,适用本解释第三十七条规定”,或者直接删除第二款。

理由:一方面,第二款本身属于对《公司法》第一百六十三条的重复。另一方面,本条第二款的规制范围可能和本征求意见稿第三十七条“估值调整协议的效力及履行”的规制范围存在部分重合。在估值调整协议下,公司承诺为股东的回购义务、金钱补偿义务承担担保责任,或为自己的回购义务、金钱补偿义务承担物保责任,属于“公司为他人取得本公司的股权提供担保”的规制范围之内。

在公司为自己责任提供物保的场景下,根据本条第二款规定,只要公司就担保事项履行了适格的内部决议程序,似乎就应当承担相应的物保责任。但根据本征求意见稿第三十七条第二款规定,公司未依法履行减资程序或者依法分配利润,不论公司是否履行了决议程序,均不承担物保责任。由此产生直接规范冲突。

在公司为股东责任提供担保的场景下,由于第三十七条第二款系针对“投资者与公司订立估值调整协议”的情形进行规制,故仅对公司是否承担物保责任进行了明确,对于“投资者与股东订立估值调整协议”的情形下,公司是否承担担保责任缺乏明确规定。若简单依据本条第二款规定,则易得出决议程序适当则担保有效的结论。但公司为股东担保和为自己担保并无本质区别,责任承担结果却截然相反,由此产生规范逻辑冲突。

从防止投资者以公司担保的方式绕开减资程序、利润分配程序,实质形成减资、利润分配结果的角度出发,本条作为“一般规定”,应同时关注第三十七条的特殊规制,与第三十七条保持逻辑体系上的一致性,并在第三十七条中明确投资者要求公司为股东承担担保责任同样不予支持。

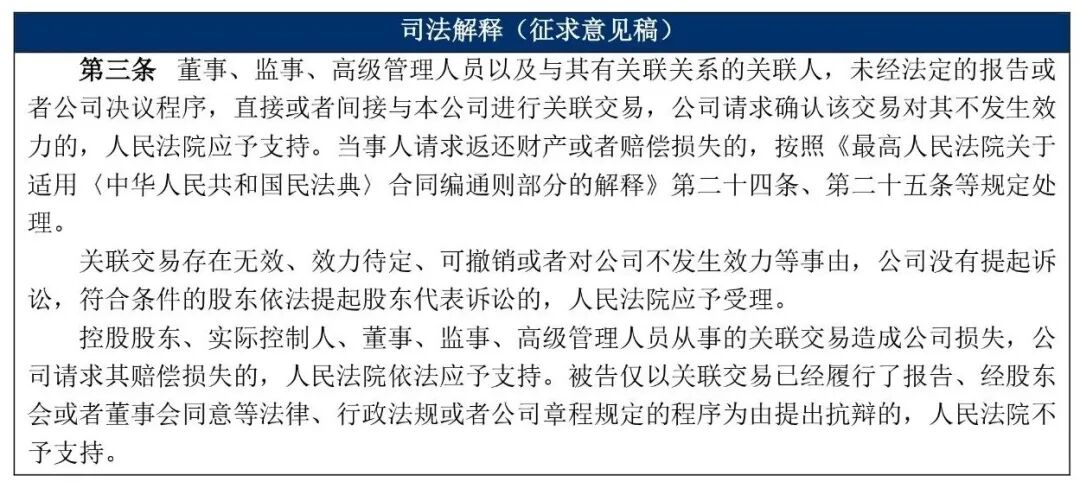

第三条【关联交易】

【建议1】第一款中“未经法定的报告或者公司决议程序”改为“未经法定或公司章程规定的报告或者公司决议程序”。

理由:《公司法》第一百八十二条规定了董监高开展关联交易应履行报告程序,审批主体、审批程序由公司章程规定。而公司章程可能存在不同安排,甚至在一定范围内豁免决议程序或授权其他机构进行决策,故相应的报告、决策程序并非完全法定的、必要的,应明确允许公司章程作出特别安排。

【建议2】第一款删除“当事人请求返还财产或者赔偿损失的,按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则部分的解释》第二十四条、第二十五条等规定处理”。

理由:该规定属于民事法律行为不发生效力的法律后果的一般规定,无需专门强调。

【建议3】第三款前半段改为“控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员从事的关联交易造成公司损失,且前述人员存在故意或重大过失的,公司请求其赔偿损失的,人民法院依法应予支持。”

理由:第一,公司在此类关联交易中遭受损失的原因多种多样,部分损失可能是正常的商业风险所导致。若不区分情况一律要求控股股东、实际控制人、董监高为关联交易兜底,则无异于是将公司的经营风险直接转嫁给了前述人员,并严重遏制了关联交易的活跃性。第二,以董事推动公司开展关联交易为例,其可能存在经营管理失误,但此种失误需要与法律上的经营过失责任进行区分,这也是以商业判断规则限制董事责任的合理性所在。同理,倘若前述人员出于善意,在尽到合理注意义务的前提下推动公司开展关联交易,不应仅因关联交易的性质就轻易推定前述人员存在损害公司的恶意,更不应仅以交易结果本身作为向前述人员追责的依据。第三,控股股东、实际控制人、董监高从事关联交易导致公司受损应承担赔偿责任,其责任性质本质为侵权责任。从构成要件而言,前述人员必须存在主观过错。为防止责任泛化并区别于合同履行中的违约责任,我们建议可将过错限定于“故意或重大过失”。

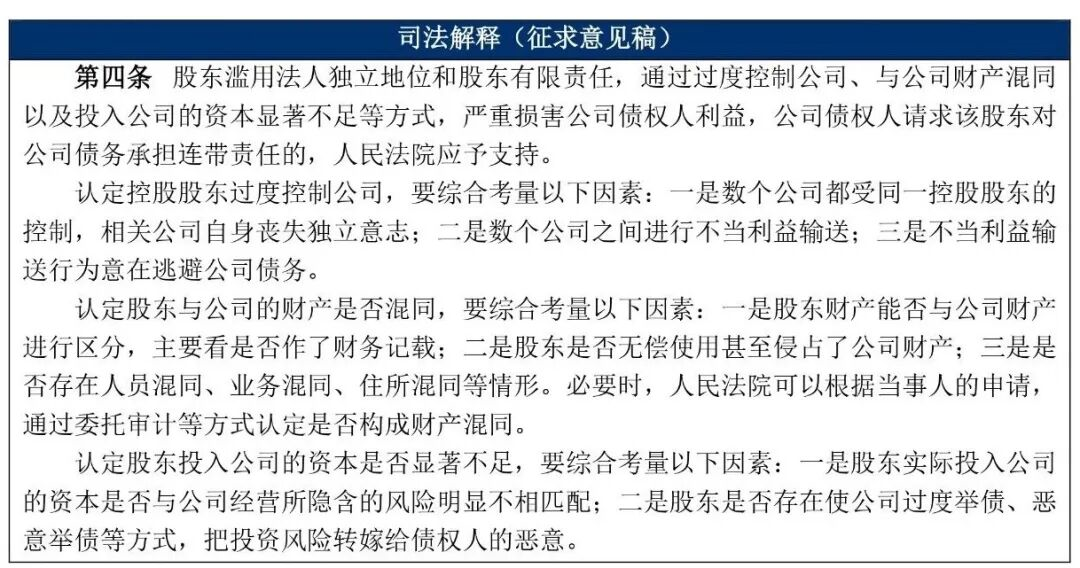

第四条【公司人格否认及其认定】

【建议】:删除第二款、第四款,第一款改为“股东滥用法人独立地位和股东有限责任,通过在数个公司之间进行不当利益输送、与公司财产混同等方式,严重损害公司债权人利益,公司债权人请求该股东对公司债务承担连带责任的,人民法院应予支持”。

理由:就控股股东过度控制公司而言,第一,“相关公司自身丧失独立意志”本身缺乏清晰标准,且控股股东控制公司是应有之义,并不当然存在可谴责性。相关公司能否被界定为“丧失独立意志”,本身就有赖于其他考量因素的证成,故其并非必要条件,也非充分条件,并无独立存在的必要,仍需回归“为逃债而进行不当利益输送”的判断上。故不宜过度引入新概念,可直接将核心因素作为判断标准。第二,过度控制公司的表述极易使集团公司处于不利地位,集团公司通常会对下级公司的业务进行审批,推动下级公司之间开展关联交易,形成业务链,甚至设立财务公司统一分配、利用集团内部资金。但集团公司的前述合理管理行为极可能被套上“过度控制公司”的帽子,使得其核心判断标准反而被忽视。

就股东投入公司的资本显著不足而言,在理论层面,公司注册资本的设置可能与股东资金成本、企业运营的灵活性、税务负担等因素相关,是股东综合考虑多方面因素后作出的商业判断。针对金融、房地产等特殊行业,法律、行政法规存在最低注册资本要求,本身即已包含对于相关企业所需最低资本金的价值判断。而在资本金之外,股东也会以股东借款、金融机构贷款等方式为公司经营提供必要资金。在司法上认定资本显著不足实际是要求股东必须以资本金的方式提供资金,存在以司法判断代替商业判断之嫌。在实务层面,由于资本显著不足的标准较为模糊,极易与公司“以小博大”的正常经营方式相混淆,故法院以该理由认定股东与公司人格混同的实务案例较少,且支持案例中还通常伴有财产混同、利益输送等其他人格混同情况。其中个别法院直接将股东未足额缴纳出资等同于公司资本显著不足,明显严重混淆了几种不同制度及其法律后果。

第五条【关联公司人格否认】

【建议1】第一款改为“两个以上公司受同一控股股东控制,进行不当利益输送或者彼此财产混同且无法区分……”。第二款相应改为“两个以上公司受同一实际控制人控制,进行不当利益输送或者彼此财产混同且无法区分……”。

理由:建议删除“过度控制”概念,回归核心判断标准。理由同上,不再赘述。

【建议2】第二款建议采取第一种方案,不以控制方式区别责任形式。

理由:第一,方案二主要以控制方式为标准在理论上区分实际控制人承担股东责任还是董监高责任。但此种区分较为理想化和理论化,控股股东也可以指使董事操纵财产混同,不持有股权的实际控制人也可以通过协议要求股东配合其进行利益输送,故此种区分方式在实务层面可能存在识别障碍。第二,不论实际控制人以何种方式控制公司,导致人格混同,其结果和危害性并无本质差异,区分责任形式并无充分合理性。第三,损害赔偿责任是责任性质,连带责任是责任形式,两者在逻辑上并非并列关系。且不论是连带责任还是损害赔偿责任,在结果上都是实际控制人需与公司共同承担金钱给付责任,故此种区分的实际意义相对有限。

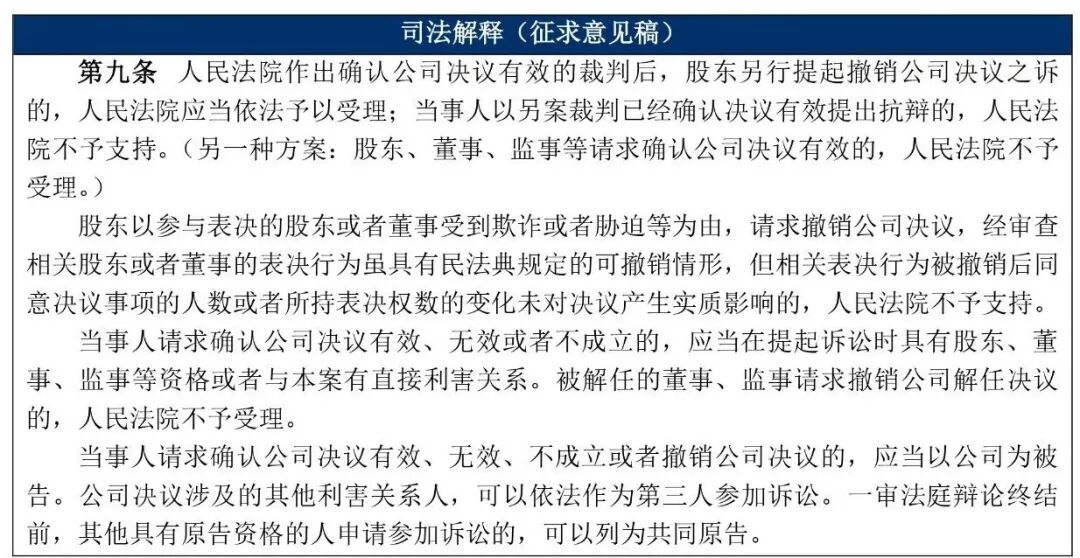

第九条【公司决议效力诉讼】

【建议】第一款建议采取第一种方案,也即人民法院原则上应当受理适格主体请求确认公司决议有效的案件。

理由:多数情况下,请求确认公司决议有效的诉讼不具备诉的利益,但《最高人民法院第二巡回法庭2021年第16次法官会议纪要》也认可“在一定条件下,可以审慎地将确认公司决议有效置于司法审查之下”,也即满足公司决议有效直接影响诸如变更登记等行政审批要件,或者维持公司重大投资经营行为的稳定性的情形,公司决议效力未被正面确认将导致权利处于现实危险和不安中等条件。从立法技术上而言,若一刀切规定不予受理,则相关主体可能完全丧失救济渠道。不如在实体法上肯认此种诉讼,再进一步通过诉讼法上的诉讼要件“诉的利益”加以限制,实现司法救济和司法经济之间的平衡,更为合理。

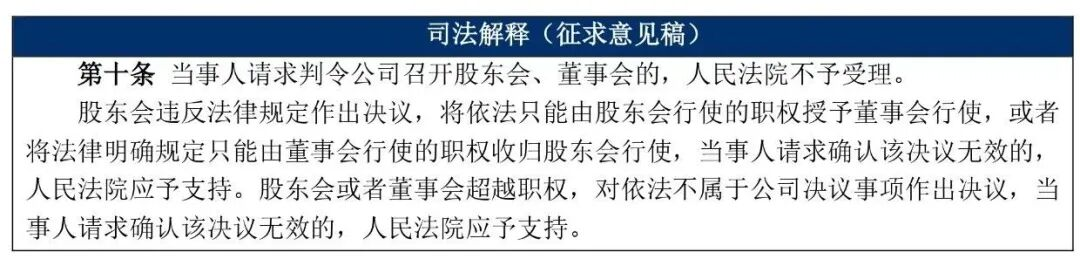

第十条【不能请求召开股东会、董事会】

【建议】:明确股东会职权和董事会职权的边界,也即哪些职权只能由股东会行使、哪些职权只能有董事会行使。

理由:本条有意区分股东会和董事会的法定职权,强调越权无效,条款本身具有重大价值和意义,但对于法定职权的内容或认定原则需作进一步明确。我们认为根据《公司法》的现有规定,可能存在以下疑问:第一,股东会的法定职权是否为《公司法》第五十九条第一款列举的全部九项职权,还是仅第六十六条第三款规定的修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式等重大事项表决权。第二,《公司法》第六十七条第一款列举的前九项职权是否均为董事会法定职权,以及第十项“章定职权和授予职权”是否仅包括第五十九条、第一百五十二条、第一百六十二条等《公司法》明确规定的可授权事项。第三,《公司法》第七十四条规定董事会可授权经理行使职权,董事会的法定职权是否可以授权经理行使,以及股东会授权董事会的职权是否可以由董事会转授权经理行使。

作者介绍