文丨李皓、陈樱娥、晋柠、李逸梦、何健民、刘洁琼、蔡明浩

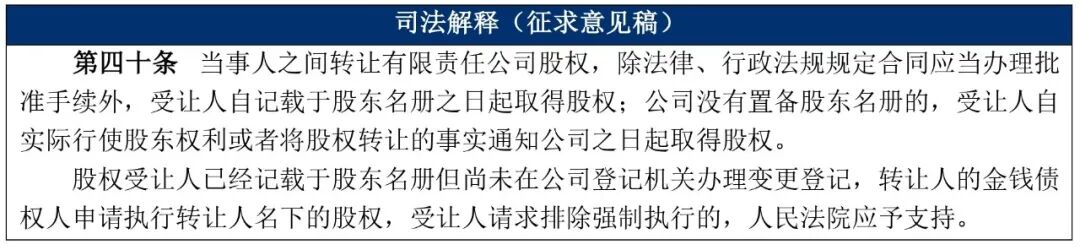

第四十条【有限责任公司的股权变动】

【建议】第一款中删除“或者将股权转让的事实通知公司”。

理由:本条与征求意见稿第三十三条关于名义股东处分股权的规定、第三十四条和第三十五条关于出资责任承担的规定、第四十一条关于一股二卖的处理息息相关,需在这些条文中建立体系协调并一以贯之的逻辑。首先,我们理解基于对实践中多数公司没有置备股东名册的妥协,征求意见稿以是否置备股东名册来设计不同的股权变动时点,但这一作法并不合理,既然在公司没有置备股东名册时,受让人可自实际行权或通知公司之日起取得股权,为何在公司设置股东名册时,反而不能通过实际行权等方式取得股权?如此实则变相鼓励公司取消股东名册的设置。其次,就股权变动标准选择而言,未必有绝对正确的答案,但只要规则是明确的,市场主体自会根据规则作出事先选择。目前征求意见稿中将没有置备股东名册的股权变动时点设定为两个,一是实际行使股东权利,二是通知公司。我们认为,应当删除第二项“通知公司”。股权变动不仅应当要通知公司,更应当取得公司同意,无论是要求记载于股东名册,还是进行工商登记,或者股东实际行使股东权利,这些要求背后体现的都是公司知晓并接受该股东。而如果仅仅只是通知公司便可发生股权变动,既与征求意见稿第三十一条关于实际出资人显名等规则存在体系违反,也并不利于解决纠纷。最后,其实更为激进,但十分有效的作法是,要求在未设置股东名册的情况下就应以工商登记为准。同时明确公司未依法置备股东名册的法律后果,包括不限于追究董事、高管违反勤勉义务的责任等,对公司施压倒逼公司治理逐步规范。

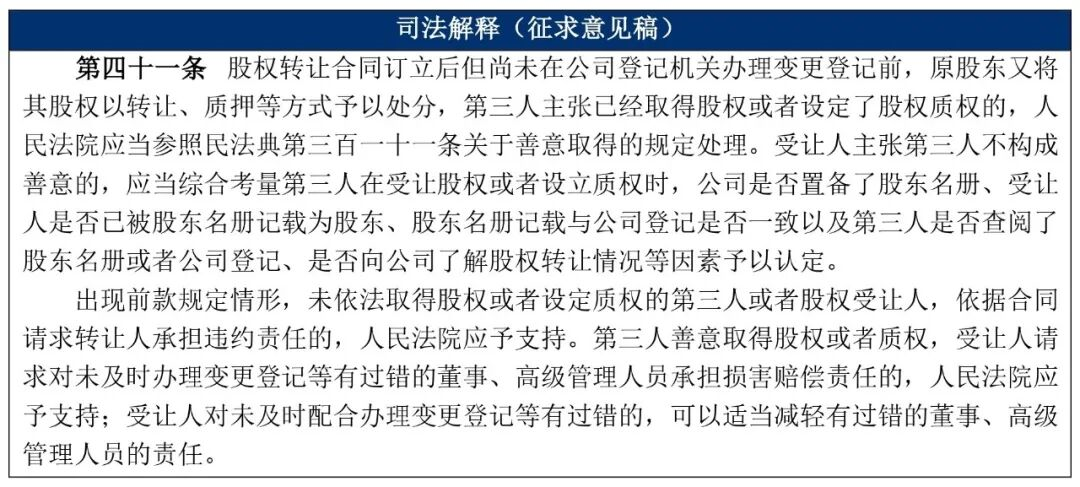

第四十一条【一股二卖的处理】

【建议】将第一款前半段“股权转让合同订立后但尚未在公司登记机关办理变更登记前”改为“受让人被记载于股东名册/受让人实际行权后,但尚未办理变更登记前”;后半段“受让人主张第三人不构成善意的,应当综合考量第三人在受让股权或者设立质权时,公司是否置备了股东名册、受让人是否已被股东名册记载为股东、股东名册记载与公司登记是否一致以及第三人是否查阅了股东名册或者公司登记、是否向公司了解股权转让情况等因素予以认定”改为“受让人主张第三人不构成善意的,应考察第三人受让股权或取得质权时是否明知受让人已被记载于股东名册/受让人已实际行权、转让人已通知公司及其他股东且后者在合理时间内未提出异议”。

理由:首先,在股转合同订立后、变更登记前,受让人还未被记载于股东名册或未实际行权的,依据本征求意见稿第40条的规定受让人还未取得股权,原股东就是有权处分而非无权处分,无法适用以无权处分为前提的善意取得制度。因此第一款前半段以“股权转让合同订立后”为适用善意取得制度的时间节点,并不合理。

其次,我们已于前述第40条的修改理由详述,股权变动判断标准应尽量统一,相应地,第一款后半段有关第三人善意的判断标准也应从“多选项”变为“单选项”。例如,在坚持以股东名册为准的情况下,判断第三人是否善意应仅以是否明知受让人已被记载于股东名册为准。在第三人知晓受让人已经实际行权,但经查股东名册未予变更之时,也不能据此认定第三人系恶意,否则会对第三人科以过重的交易审查义务。

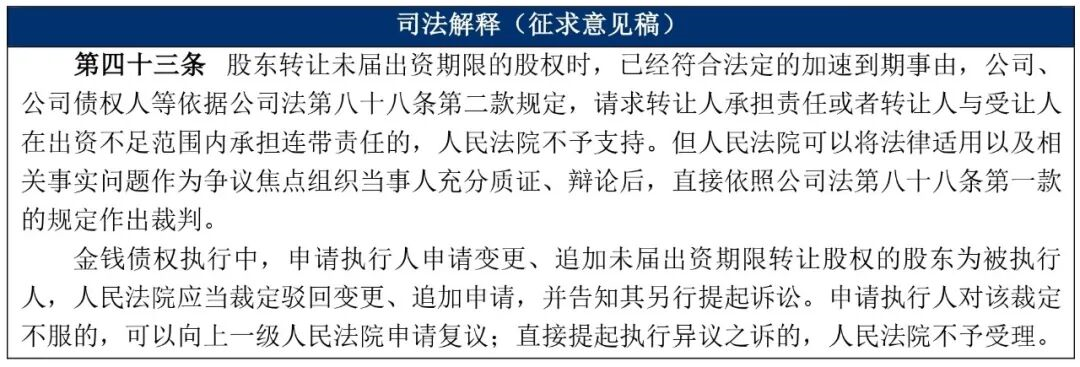

第四十三条【认缴出资情形下的股权转让】

【建议】建议将第一款“已经符合法定的加速到期事由”明确为“客观上已出现法定加速到期事由,但转让股权前未经法院宣告加速到期或未经公司发出书面催缴书的”。

理由:首先,该条第一款关于“已经符合法定的加速到期事由”表述不明,由此存在两种理解:一种认为该句指向“客观上出现加速到期事由但未经有权机关宣告”的情形,也即出资义务应经宣告而不能自动届期,否则仍为未届期股权;另一种认为该句包含“已经法定程序宣告加速到期”的情形,也即判断原股东股转责任性质时,仅以章程约定出资期限为准,绝对排除加速到期制度适用。因而该条不仅偏离“解决出资义务是否必须经过宣告而不能自动加速到期”的立法初衷,更会带来没有必要的争议。为尽量减少歧义,我们建议按照前述第一种理解对条文予以细化。

其次,就有权宣告的主体范围,建议在法院之外,明确公司亦有权宣告加速到期。依据《公司法》第54条,公司不能清偿到期债务的,公司有权要求股东提前缴纳出资。此时公司董事会便具有催缴义务,并应依据《公司法》第51条以公司名义向股东发出书面催缴书,催缴出资。在书面催缴通知书到达股东之后,股东仍转让股权的,主观上明显具有逃避债务的故意,此时应认定其转让的就是已届期股权,从而其对外承担第一顺位的赔偿责任。

五、公司治理

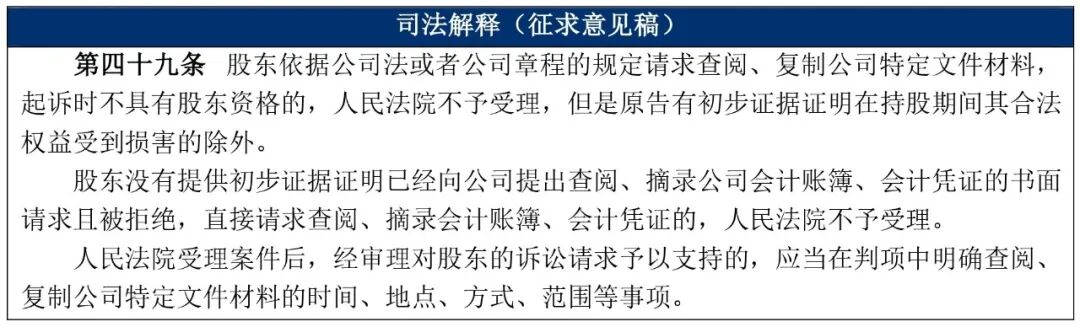

第四十九条【股东知情权纠纷的案件受理及判项表述】

【建议1】将第一款的“人民法院不予受理”改为“人民法院不予支持”,将“有初步证据证明”改为“有证据证明”。

理由:第一,结合征求意见稿其他条文,原告是否具有股东资格是需要当事人充分举证、辩论的事实,不宜通过不予受理或驳回起诉的方式作出程序性裁定,而应当经充分审理作出实体判决。例如,根据本征求意见稿的意见,原告主张其通过受让取得股权,但尚未变更工商登记,则需查明公司有无置备股东名册、原告在未置备股东名册的公司中是否实际行使股东权利、是否曾股权转让的事实通知公司等。又如,原告主张其系实际出资人,结合征求意见稿以实际出资人显名条件认定出资义务、可否排除名义股东的金钱债权人强制执行的规定精神,同时考虑到股东行使知情权不涉及公司债权人保护,故应允许符合显名条件的实际出资人直接提起知情权诉讼,此时需就其是否满足显名条件进行实体审理。第二,根据《民事诉讼法解释》第二百四十八条,裁判生效后发生新的事实,当事人可以再次提起诉讼。故实体驳回诉请不会影响原告基于新的事实取得股东资格后,再次提起知情权诉讼。

【建议2】明确第二款的“摘录”的含义。

理由:《公司法》第57条第2款仅规定股东可以要求查阅公司会计账簿、会计凭证,征求意见稿则规定股东有权查阅、摘录会计账簿、会计凭证,但对于“摘录”的认定标准、概念边界未予明确,如摘录与复制的区别是什么、全文摘录属于摘录还是复制、摘录的具体方式包括哪些(如手机拍照)等。故我们建议对于“摘录”的含义予以明确,若就部分细节问题无法在司法解释中直接规定,亦可考虑通过入库案例、配套理解与适用书等方式作出认定,以提供清晰的实操指引。

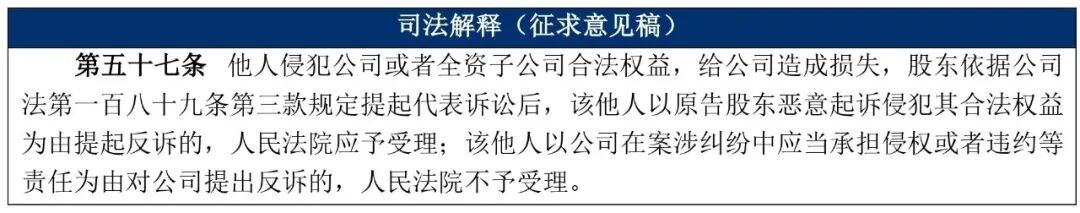

第五十七条【股东代表诉讼的反诉】

【建议】将“该他人以公司在案涉纠纷中应当承担侵权或者违约等责任为由对公司提出反诉的,人民法院不予受理”改为“该他人以公司在案涉纠纷中应当承担侵权或者违约等责任为由对公司提起诉讼的,人民法院可以合并审理,但是该他人对公司提出反诉,且经人民法院释明后仍坚持反诉的,人民法院不予受理”。

理由:该条内容此前规定在《九民纪要》第26条,根据《九民纪要》规定原文,不受理该反诉是因为“不符合反诉的要件”。从诉讼构造看,我们认可反诉只能对本诉原告提出,而股东代表诉讼的原告是股东而非公司,被告对公司提起的诉讼确实不符合反诉对象特定的要求,故无法适用案件受理费减半等反诉相关规则。但是,从纠纷解决的效率来看,股东代表诉讼的核心争点之一为公司与该他人之间的基础法律关系,若该双方均需对对方提出诉请,由同一审判组织一并审理则更利于高效查明事实、化解纠纷。根据《民事诉讼法解释》第二百二十一条,“基于同一事实发生的纠纷,当事人分别向同一人民法院起诉的,人民法院可以合并审理”,建议本解释在明确不受理反诉的同时,明确法院可以合并审理。

六、上市公司的特别规定

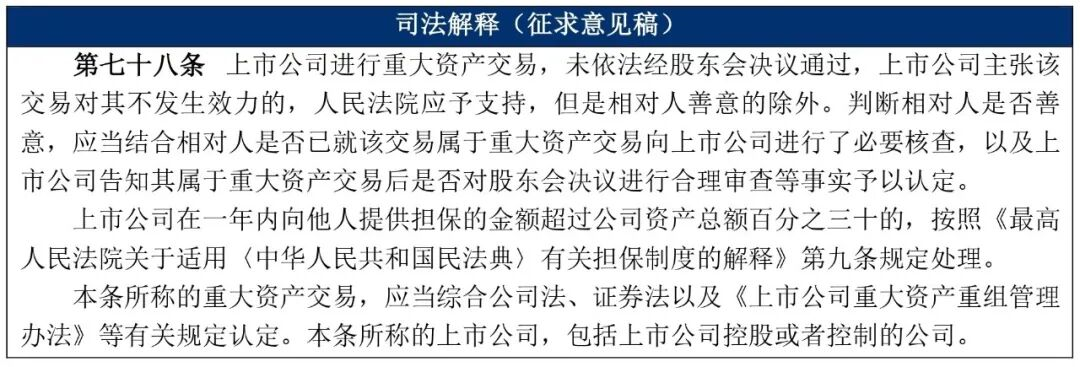

第七十八条【越权订立重大资产交易合同的效力】

【建议】删除第二款“上市公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司资产总额百分之三十的,按照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第九条规定处理。”

理由:《民法典担保制度解释》第九条并未区分上市公司在一年内向他人提供担保的金额是否超过公司资产总额百分之三十,只要上市公司提供担保,均需按照该规定进行决议、公告,征求意见稿中要求上市公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司资产总额百分之三十按照《民法典担保制度解释》第九条来处理,容易引发歧义,即百分之三十以内的担保不需要履行《民法典担保制度解释》第九条规定的程序。

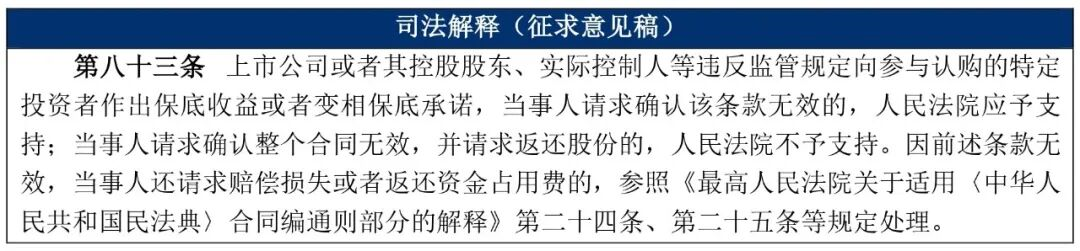

第八十三条【定增保底条款的效力】

【建议1】增设第二款,明确上市公司控股股东、实际控制人定增保底效力判断适用“新老划断”原则,并以《上市公司非公开发行股票实施细则(现已失效)》颁行时间(2020年2月)为新老划断时间点。

理由:首先须明确的是,在现今法律、行政法规层面,未有任何规定明确禁止上市公司控股股东、实际控制人与投资者订立定增保底协议。若认定此类协议无效,只能走背俗无效路径,由此转引至金融监管领域规章、规范性文件。

在金融监管领域,首次提出禁止上市公司控股股东、实际控制人定增保底的监管文件是中国证券监督管理委员会于2020年2月颁布的《上市公司非公开发行股票实施细则(2020修正,现已失效)》,其于第二十九条明确:上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺。在此之前,不论在监管还是司法层面均普遍认可此类定增保底承诺的效力;在此之后,司法实践对于存量定增保底协议效力认定问题产生极大争议,主要争议便集中在前述规定能否溯及适用。

在司法解释中对新老划断问题进行明确有其重要意义,一是因为新老划断符合立法精神。证监会曾在立法说明中再三强调,该规则的适用要遵循“新老划断”原则,即“修改后的再融资规则发布施行时,再融资申请已经取得核准批复的,适用修改之前的相关规则;尚未取得核准批复的,适用修改之后的新规则。”二是为了司法裁判规则统一。依据《立法法》第一百零四条,因规范性文件并不在“法不溯及既往”范围内,不同法院对于《上市公司非公开发行股票实施细则》能否溯及适用理解不一,这可能会导致同案不同判现象频发。三是为了维持法秩序与交易秩序稳定。避免朝令夕改,保护投资者合理预期的同时,也可有效防范相对方违背诚实信用原则的行为。因为在金融监管趋严的背景下,任何当时有效、未被监管所禁止的协议,都有可能随着时间的变迁而无效。对于市场投机者而言,其完全可以一再拖延履行,等到监管政策变化,其便可以彻底脱身,如此将立于不败之地。此种背信行为不应被倡导。

【建议2】增设第三款,明确新三板市场挂牌公司控股股东、实际控制人定增保底效力判断不适用前款上市公司的规定。

理由:第一,正视上市与非上市公司所处市场环境根本差异。不同于投资者活跃、流动性较高的主板市场、二板市场,新三板市场挂牌门槛较低且流动性较弱、变现能力较差,长久以来,投资者的投资意愿较低,挂牌公司面临着融资难的现实问题,因而往往需要通过对赌的方式增信,吸引投资者进行投资。在新三板公司定增过程中,投资者在作出投资决策时,必须承担信息不对称以及过长限售期带来的流动性风险,由控股股东或实际控制人对其作出保底承诺,成为了投资者青睐的替代方案;而从控股股东或实际控制人的视角看,为“自家”企业提供担保以换取急用的资金和投资者对公司决策的配合,亦不失为一种可以接受的方案。加之新三板市场投资者均为机构投资者和高净值人士,普遍具有风险判断能力、与目标公司议价能力,并非盲目的散户,也无须通过禁止定增保底的方式予以特殊保护。因此可以说,定增保底条款是新三板市场中的“标配”。反观上市公司,其投资者多为庞大的散户,普遍抵抗风险能力较弱,加之上市公司基于二级市场的高流通性,本身融资难度不高,故保护上市公司数以万计的普通投资者成为最优先的政策选择,这也是其与非上市的挂牌公司监管规则、标准存在宽严之分的根本原因。

第二,确保司法与监管口径的协调。针对新三板市场挂牌公司,监管层面始终未有明文规定禁止控股股东、实际控制人对赌。不论2016年颁布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》还是2023年修订的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》均未将实际控制人、控股股东对赌安排列为必须清理事项,且经咨询全国中小企业股份转让系统有限责任公司,其亦答复称此类对赌协议不需要进行清理。可见监管层面明确认识到上市公司与挂牌公司所处市场流动性、交易活跃性、投资者实力等方面的巨大差异,因而坚持对二者区别规定,有意为新三板挂牌公司“留出一道口子”。

第三,确保司法裁判的统一,避免误伤挂牌公司投资者。因2022年6月《关于为深化新三板改革、设立北京证券交易所提供司法保障的若干意见》适用对象包含北交所上市公司与新三板挂牌公司,实践对意见第9条(究竟应按文义理解该条只适用于上市公司,还是应扩大至挂牌公司)产生不同理解。尽管最高法院已于(2023)最高法民申2573号案中明确第9条不包括挂牌公司,但因案例指导作用有限,误伤挂牌公司投资者的现象仍会不断涌现。

七、附表:其他文字修改建议

作者介绍